Dossier revue

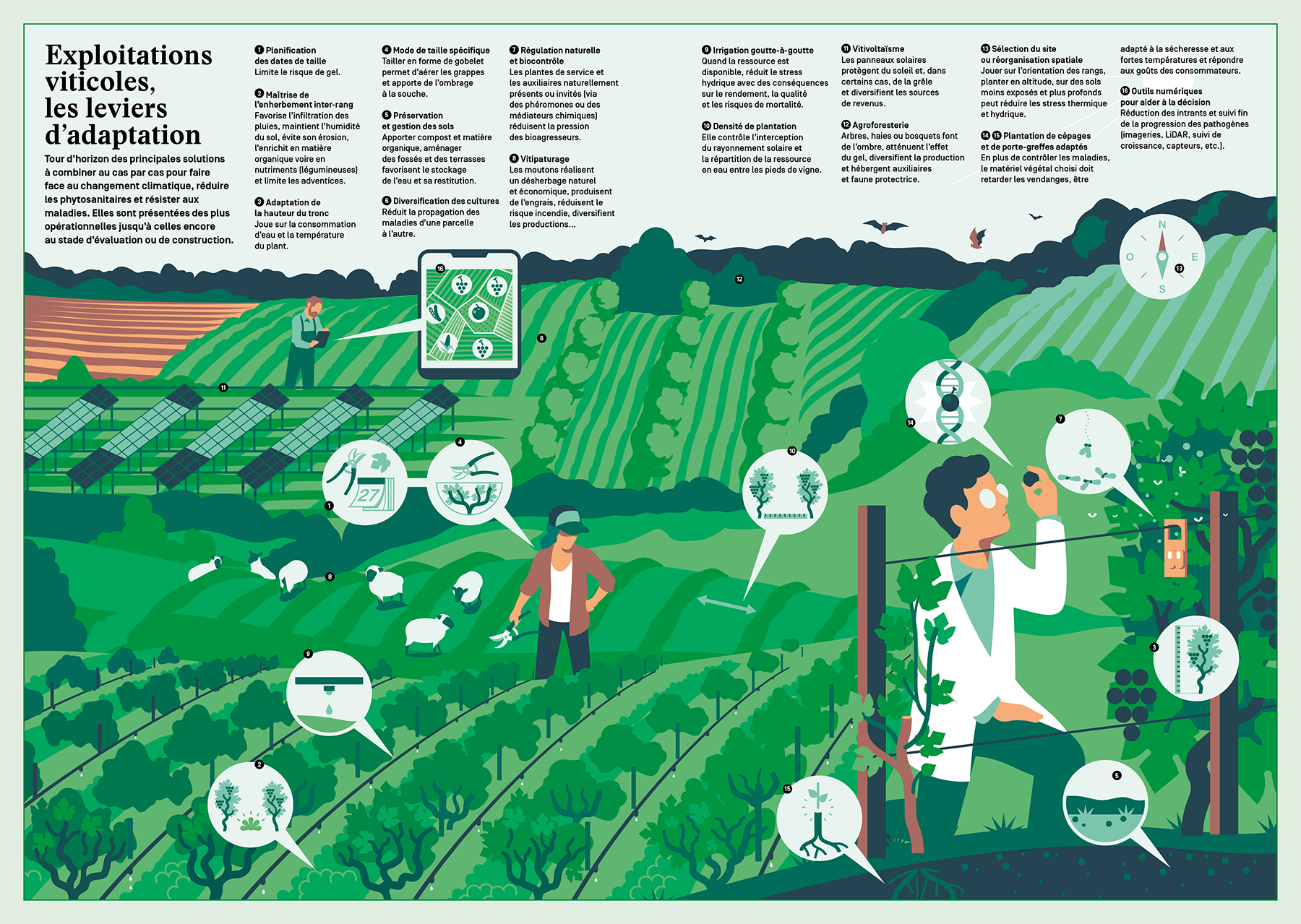

Changement climatique et risquesDes solutions pour le futur

Exemples de méthodes et outils mis au point et évalués par INRAE pour accompagner la filière viticole face aux défis du XXIe siècle.

Publié le 21 août 2025

Combattre maladies et ravageurs à l’aide de molécules volatiles

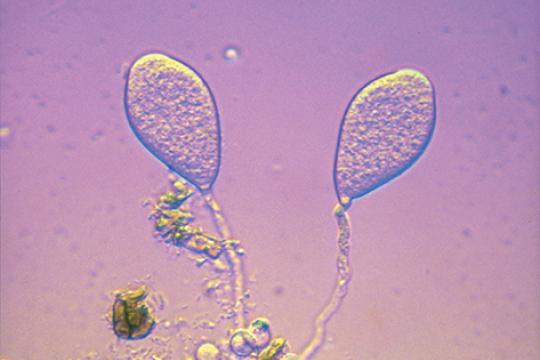

Certains composés chimiques volatils peuvent servir à lutter contre les ravageurs de différentes façons. La confusion sexuelle, par exemple, consiste à diffuser dans l’atmosphère des molécules volatiles qui reproduisent des odeurs permettant aux mâles de localiser les femelles. Ces phéromones de synthèse brouillent la communication entre insectes, perturbant leur cycle de reproduction. Mise au point à INRAE, cette technique protège 16 % du vignoble français contre les tordeuses de la grappe que sont les chenilles des papillons eudémis et cochylis. Elle évite ainsi de nombreux traitements insecticides. Aujourd’hui, le directeur de recherche INRAE François Delmotte et son équipe de l’unité SAVE s’attaquent à un autre ennemi, le mildiou. Leur but : identifier les hormones qui déclenchent la reproduction du pathogène pour mieux la perturber. Dans l’unité Absys, la chercheuse Foteini Paschalidou s’intéresse quant à elle aux multiples interactions (communication, attraction et répulsion) entre 3 partenaires : des pieds de vignes, des plantes aromatiques et les insectes vecteurs de la flavescence dorée. Son objectif est de trouver les plantes de service émettrices de composés volatils capables de défendre la vigne contre cette maladie.

Tirer parti du microbiote au service des pieds de vigne

Il y a dans une poignée de terre plusieurs milliards de microorganismes. Les racines de la vigne côtoient donc une foule de bactéries, virus, levures, champignons avec lesquels elles sont en interaction. Ce microbiote peut être source d’agents pathogènes ou, au contraire, porteur de microorganismes bénéfiques, promoteurs de croissance, de défense…

Trouver des cocktails de microorganismes bénéfiques pour les vignes est une piste de recherche en pleine explosion. Dans l’unité Agroécologie de Dijon, le chercheur INRAE Pierre-Emmanuel Courty et ses collègues physiologistes s’intéressent aux champignons formant une symbiose avec les racines : leurs filaments apportent jusqu’à 80 % des phosphates et 40 % de l’azote dont la vigne a besoin. Outre la nutrition, ces champignons améliorent la résistance au stress hydrique et aux bioagresseurs.

Le projet Holoviti (2018-2021) a exploré les modifications des microbiotes bénéfiques en réponse à différentes maladies du bois de la vigne.

Le projet Mycoptim (2017-2025) vise à définir un lien entre les besoins nutritionnels de la vigne et les mécanismes symbiotiques en jeu. Ces travaux contribuent à l’identification de marqueurs qui permettront de poser un diagnostic rapide sur l’état de santé de la vigne. Il sera possible d’en corriger les éventuels déséquilibres en inoculant dans le sol les microorganismes bénéfiques. Dans l’unité SAVE, Corinne Vacher et son équipe, en collaboration avec l’unité AGAP Institut, étudient les communautés microbiennes capables de freiner l’agent pathogène responsable du mildiou. Dans certaines parcelles naturellement moins touchées, ils ont repéré des microbiotes spécifiques. De là est né Getup (2025-2030), un projet ayant pour double objectif de, un, développer des biosolutions à base de microbes protecteurs et, deux, booster la lutte biologique en favorisant leur maintien naturel. Avec l’Institut français de la vigne et du vin (IFV) et la société Moët Hennessy, ces stratégies seront testées directement dans les vignes.

Il sera possible de corriger les éventuels déséquilibres de la vigne en inoculant dans le sol les microorganismes bénéfiques.

Prémunir les végétaux contre le court-noué

Le phénomène de prémunition pourrait servir au contrôle biologique du court-noué.

De nombreuses observations ont montré qu’une plante infectée par un virus atténué pouvait bloquer un virus agressif apparenté lors d’une infection ultérieure. Ce phénomène proche de la vaccination est appelé « prémunition » chez les végétaux. Il pourrait servir au contrôle biologique du court-noué, une maladie virale qui engendre de graves pertes dans le vignoble. Dans le cadre des projets Vaccivine 1 & 2 entamés en 2018, Olivier Lemaire et Emmanuelle Vigne, chercheurs dans l’équipe Virologie-vection de l’unité SVQV, ont mis en place des expérimentations de vignes primo-infectées en Champagne et en Bourgogne. Ils se basent sur des études exhaustives de génétique de populations. Les virologues veulent identifier les virus hypoagressifs inféodés à la fois aux cépages et aux régions. Une fois la preuve de concept réalisée au vignoble, leur perspective est de prémunir des ceps avec les virus hypoagressifs identifiés dans l’espoir de les commercialiser à l’horizon 2030-2035.

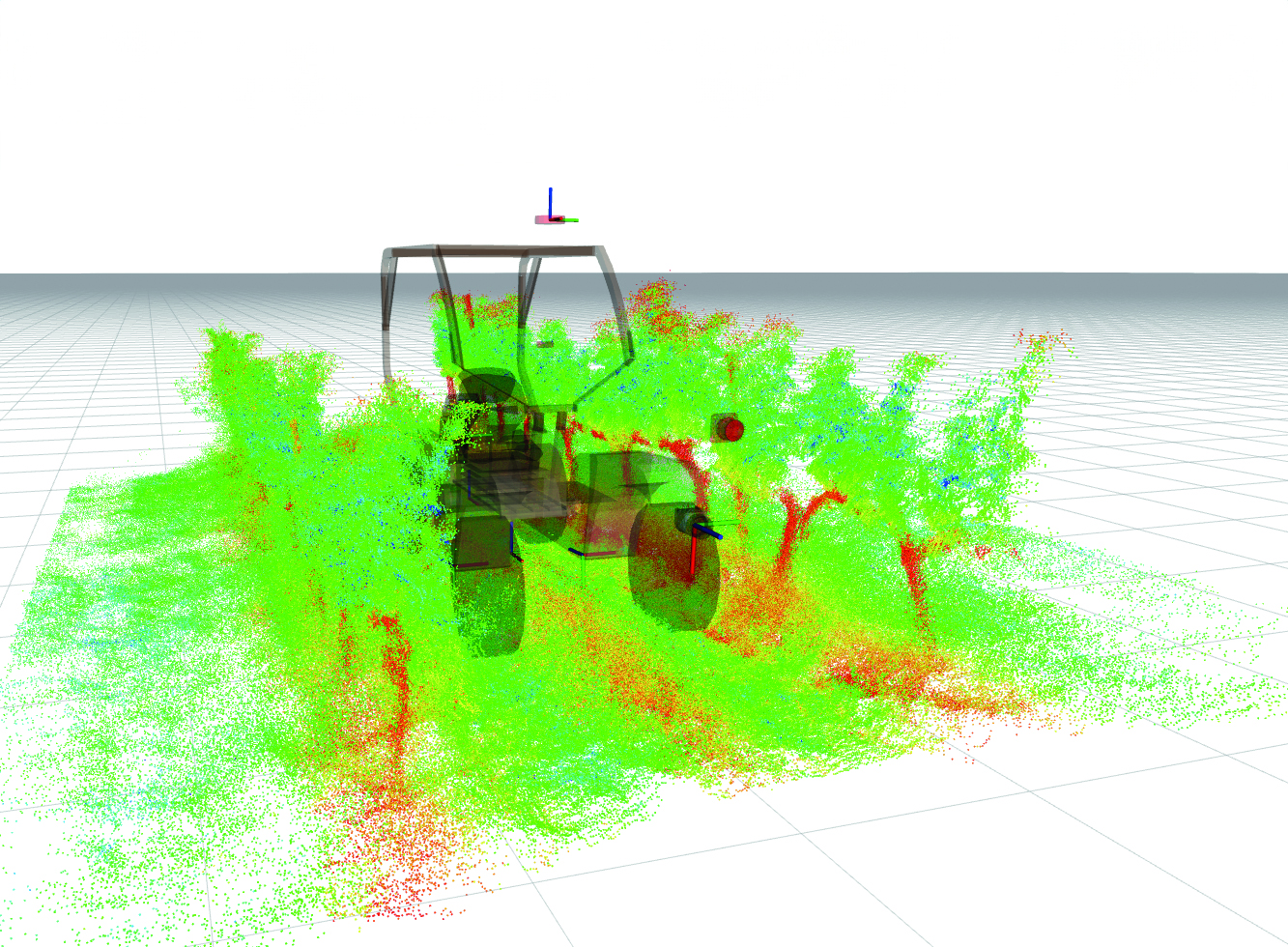

Développer la viticulture numérique

La plupart des viticultures s’appuient aujourd’hui sur des stations et des services météorologiques pour planifier les jours de traitements du vignoble et organiser le travail des parcelles. Les recherches permettent d’envisager des équipements encore plus précis et adaptés à leur besoin, notamment dans l’optique de réduire les intrants, ou encore de suivre plus finement la progression des pathogènes. Exemple avec le projet Cannophy (2022-2026) piloté par l’IFV en collaboration avec INRAE. L’objectif est de développer un système de cartographie précise de l’architecture de la parcelle (géométrie, morphologie du couvert végétal et estimation des surfaces foliaires) utilisable tant sur les équipements classiques que sur un robot viticole autonome. Un prototype embarqué a été testé sur parcelle viticole avec l’unité mixte technologique EcoTech, spécialiste de l’évaluation des procédés de pulvérisation.

Autre exemple : Divine Spore et Spirit (2024-2026) dont le but est d’améliorer la prédiction des épidémies grâce à des capteurs de spores du mildiou. L’ADN des spores est détecté dans des échantillons d’air avant l’apparition des symptômes sur la vigne. Cette anticipation permettrait d’économiser jusqu’à 30 % des produits phytosanitaires pulvérisés, d’après les premières expérimentations. Une centaine de capteurs ont été déployés chez des viticulteurs de Nouvelle-Aquitaine afin de comprendre la dynamique de sporulation à l’échelle régionale et d’améliorer la prédiction des épidémies au niveau de la parcelle. Ce réseau est testé comme potentiel outil d’épidémiosurveillance.

Déployer la prophylaxie contre le mildiou

Le mildiou, l’une des maladies les plus redoutables pour les viticulteurs, est causé par l’oomycète Plasmopara viticola. À Bordeaux, dans le cadre de la chaire Millardet, l’équipe de François Delmotte (UMR SAVE) mise sur la prévention. Mission : traquer et réduire les réservoirs d’inoculum du mildiou directement dans les parcelles. Une approche simple et déjà testée depuis 3 ans sur 7 parcelles du vignoble bordelais semble efficace. En éliminant à l’automne les feuilles contaminées par la forme sexuée du pathogène, on parvient à réduire de moitié la pression du mildiou pour l’année suivante. Fort de ces résultats, l’équipe compte déployer la méthode à l’échelle nationale grâce au projet SAVOIR (2025-2029).

Lutter contre les maladies émergentes

Pour l’heure, le vignoble français est épargné par la maladie de Pierce, mais son pathogène, la bactérie Xylella fastidiosa (Xf), se presse à nos frontières. Seuls l’arrachage des plants contaminés et le contrôle des insectes vecteurs parviennent à contenir sa progression. La création de vignes résistantes ou le développement de traitements bactériophages seraient des solutions plus satisfaisantes. Utilisés il y a un siècle contre les dysenteries humaines, les bactériophages sont des virus capables d’infecter des bactéries. En agriculture, ils servent à lutter contre le pathogène responsable des taches et mouchetures sur les tomates. En Europe, le projet Bexyl (2022-2026) oeuvre à la mise au point d’un cocktail de bactériophages efficaces contre la bactérie Xf. Une approche très novatrice est étudiée dans le cadre du projet KILLER (2023-2027) par Marie-Agnès Jacques, chercheuse INRAE et directrice de l’unité Institut de recherche en horticulture et semences (IRHS). L’idée est d’activer des nanoparticules pouvant s’échauffer sous certaines conditions telles qu’un champ magnétique pour les oxydes de fer ou des infrarouges pour le bleu de Prusse. La chaleur déclenche un stress oxydant qui va lui-même aboutir à la destruction des bactéries. Une technique similaire est sur le banc d’essai auprès de personnes atteintes de certains cancers, l’objectif étant d’affaiblir les cellules cancéreuses durant les chimiothérapies. Beaucoup moins avancées pour la vigne, les études sont encore au stade de preuve de concept. En attendant le résultat de ces recherches, la détection et l’éradication précoces des végétaux infectés sont les seules méthodes à disposition des viticulteurs. À travers ses travaux, INRAE contribue à améliorer les outils de détection utilisés en routine en France comme en Espagne pour prévenir les infections de grande ampleur.

Mobiliser les régulations naturelles en préservant la biodiversité

Régulation des ravageurs, fertilité des sols, épuration de l’eau… La biodiversité rend de précieux services aux viticulteurs. Évaluer des pratiques qui allient préservation de la biodiversité et production viticole est l’un des objectifs du laboratoire à ciel ouvert Bacchus. Porté par un réseau de parcelles déployé sur 900 km2 en Gironde, ce laboratoire est coordonné depuis 2015 par Adrien Rusch, écologue INRAE dans l’unité SAVE.

Avec son équipe, ils ont montré qu’une large diversité d’espèces pouvait être hébergée dans les paysages viticoles (230 espèces de plantes, plus de 150 espèces d’araignées ou 60 espèces d’oiseaux). Parmi cette diversité, une cinquantaine d’espèces d’insectes et d’araignées impliquées dans la régulation des principaux ravageurs de la vigne a été identifiée. Le rôle clé de plusieurs vertébrés comme les chauves-souris a également été mis en évidence. Dernièrement, les écologues ont démontré que certaines pratiques, comme la diversification des plantes dans l’inter-rang, la diminution de l’usage des pesticides ou le maintien de prairies dans le paysage favorisent l’abondance d’auxiliaires de cultures qui, eux-mêmes, limitent certaines problématiques de ravageurs ou de maladies.

-

Anaïs Joseph

(Envoyer un courriel)

Rédactrice

-

Nathalie Ollat, Patrice This, Jean-Marc Touzard

Pilotes scientifiques