Dossier revue

Changement climatique et risquesLa bataille de l’eau

Face au stress hydrique, les chercheurs étudient des solutions pour, d’une part, optimiser l’utilisation de l’eau en systèmes irrigués et, d’autre part, préserver la culture non irriguée grâce à des alternatives agroécologiques, des pratiques viticoles adaptées et des innovations biotechnologiques. Tour d’horizon.

Publié le 21 août 2025

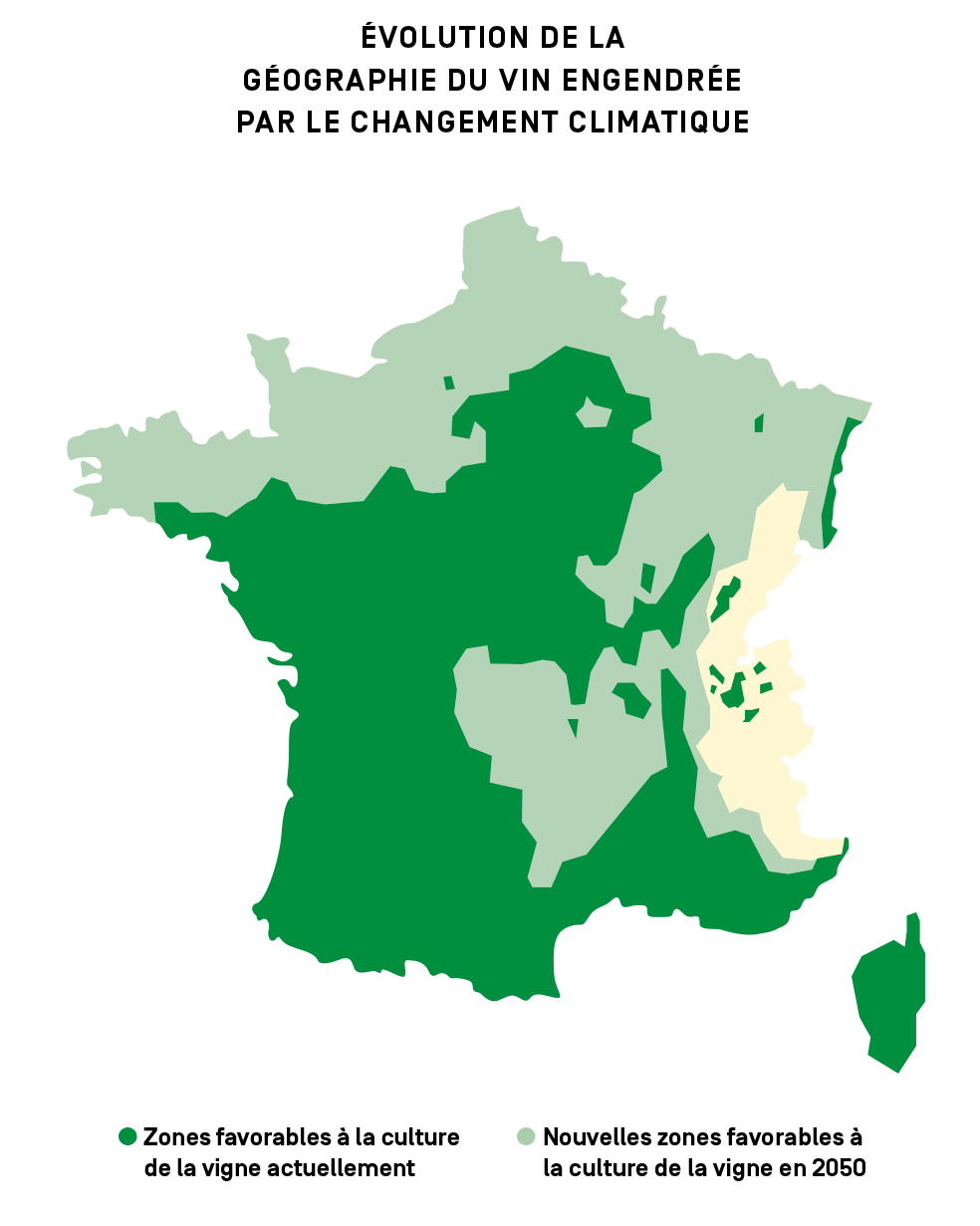

En 2023, il est tombé moins de 250 mm de pluie sur la plupart des stations météorologiques des Pyrénées-Orientales. Un chiffre inférieur aux précipitations enregistrées dans les zones semi-arides du Sahel… Il s’agit certes de l’année la plus sèche jamais enregistrée dans le département, mais 2022 marquait déjà un déficit pluviométrique record. La vigne ayant besoin d’au moins 400 mm de précipitation annuelle pour se développer, une telle carence se traduit par la chute des feuilles et des pertes de récoltes. En 2024, malgré un climat plus clément, le stress hydrique des précédentes années a considérablement limité la production. Avec le changement climatique, cette situation pourrait s’accentuer et s’élargir à d’autres régions. Pour aider les viticulteurs à surmonter durablement ces difficultés, des études sur le matériel végétal visent à trouver des combinaisons greffon-porte-greffe performantes en matière d’extraction d’eau par les racines et de régulation de la transpiration par le feuillage.

À plus courte échéance, d’autres stratégies sont envisagées dans les vignobles les plus à risques : l’irrigation de précision, l’adaptation des pratiques viticoles et notamment des pratiques agroécologiques.

Les vignes du Languedoc Roussillon

1/3 du vignoble français actuel (220 000 ha)

2e plus grande surface de vignoble au monde

15 % d’entre elles sont irriguées (quand la grande majorité des vignobles français est encore cultivée sans irrigation)

Optimiser les systèmes irrigués

Pour optimiser la consommation d’eau, des outils de pilotage permettent de délivrer à la vigne juste ce dont elle a besoin et au bon moment.

Dans le Languedoc-Roussillon, presque 15 % des vignes sont irriguées. C’est moins qu’en Espagne, où 40 % le sont, mais plus que dans le reste de l’Hexagone (7 %). Sur ce territoire, directement impacté par les sécheresses, l’irrigation est de plus en plus plébiscitée par les viticulteurs et soutenue par les pouvoirs publics. Ce choix pose toutefois question car l’irrigation est coûteuse pour la collectivité et rajoute des tensions autour d’une ressource déjà sur-sollicitée, alors que le vin n’est pas un produit de première nécessité. Pour optimiser la consommation d’eau, des outils de pilotage permettent de délivrer à la vigne juste ce dont elle a besoin et au bon moment. L’unité G-Eau de Montpellier finalise le logiciel Optirrig qui permettra dans une approche globale d’économiser jusqu’à 30 % d’eau. Les systèmes d’irrigation sont eux aussi de plus en plus performants : le dernier né est un dispositif enterré, encore plus économe que le goutte-à-goutte parce qu’il réduit l’évaporation directe. L’approche la plus novatrice est probablement la réutilisation des eaux usées traitées en irrigation (REUT).

Irriguer avec des eaux usées traitées

En France, la petite île pionnière de Noirmoutier irrigue ses pommes de terre en REUT depuis plus de 40 ans ; mais au niveau national, moins de 1 % des eaux usées sont traitées et réutilisées. En 2025, les temps changent, la REUT a le vent en poupe. Le plus gros démonstrateur français sur vigne est installé dans l’unité expérimentale INRAE de Pech Rouge, où 40 hectares de vignes sont irrigués par les eaux traitées de la station d’épuration de Narbonne-Plage.

Avec ou sans REUT, force est de constater que l’irrigation viticole se développe dans l’arc méditerranéen. Des études économiques menées dans le cadre du projet européen Talanoa Water agrègent les retours d’expérience. Impliquée dans ce projet, Juliette Le Gallo, doctorante dans l’unité Innovation, explique : « On doit aujourd’hui tenir compte de la diversité des situations pédoclimatiques et des trajectoires, notamment vis-à-vis de la gestion de l’eau. » Cette gestion est désormais un marqueur des nouvelles priorités et des futures mutations. Selon la chercheuse, on pourrait l’intégrer comme critère permettant de caractériser une exploitation, au même titre que la surface cultivée, par exemple.

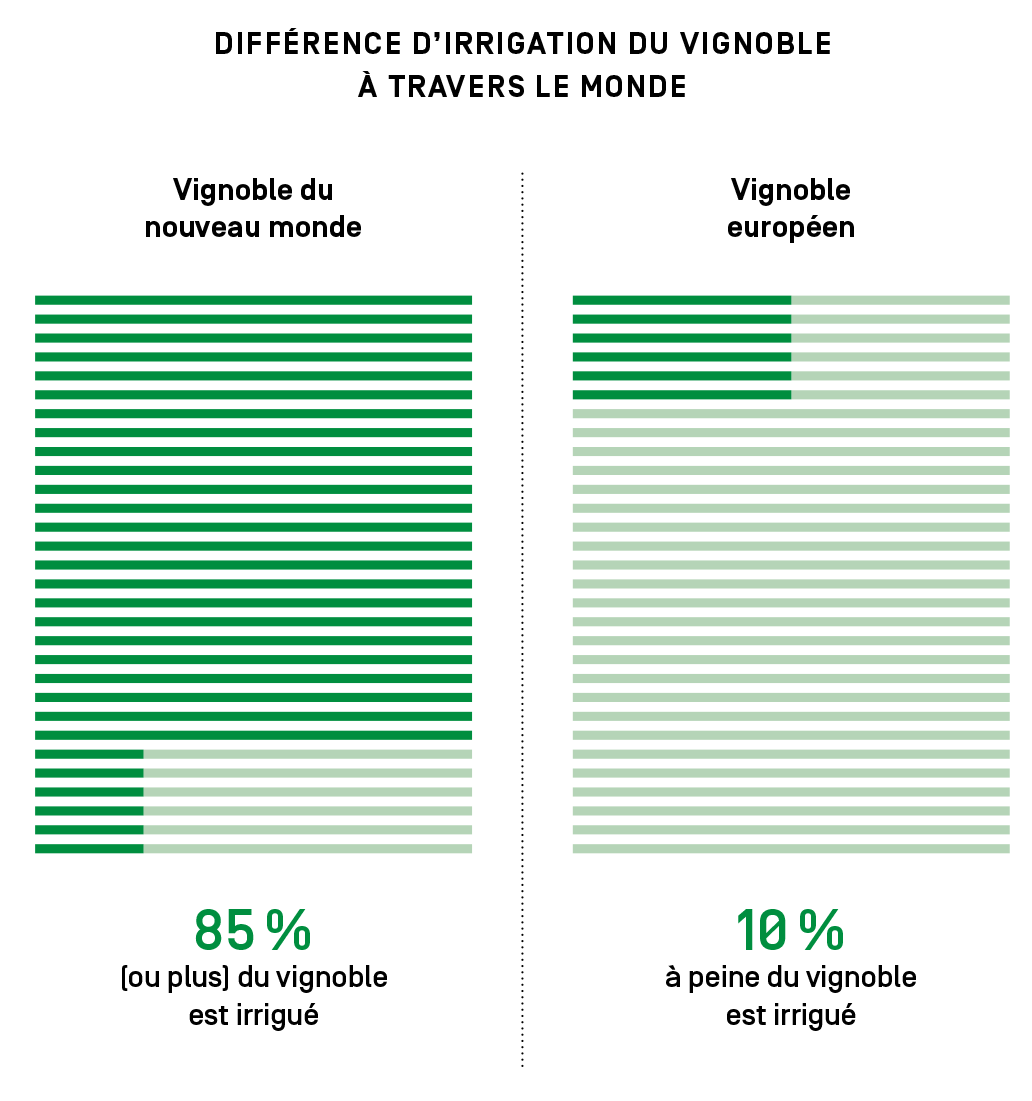

Pour autant, une question cruciale demeure : à long terme, l’irrigation est-elle une planche de salut ou une maladaptation ne faisant que retarder les problèmes de quelques années ? Nathalie Ollat, coresponsable de Laccave (2012-2021), projet phare sur le changement climatique, la vigne et le vin, prévient : « Il ne faut pas s’imaginer que l’irrigation est la solution à tous les maux. C’est une gestion au cas par cas qu’il faut entreprendre et, dès à présent, envisager le long terme : que ferons-nous lorsque des choix devront être faits parce que l’eau viendra à manquer ? On peut déjà se baser sur l’expérience des vignobles sud-américains entièrement irrigués qui sont aujourd’hui en difficulté face à la baisse de la ressource. » Pragmatique, la chercheuse INRAE rappelle l’existence d’alternatives : l’approche agroécologique qui favorise l’infiltration et la rétention d’eau dans le sol mais aussi les systèmes de conduite adaptés pouvant limiter les pertes d’eau.

« Il ne faut pas s’imaginer que l’irrigation est la solution à tous les maux. C’est une gestion au cas par cas qu’il faut entreprendre. »

Nathalie Ollat

Bichonner le sol

Le sol cultivé doit pouvoir remplir ses fonctions de réservoir d'eau

Première évidence, le sol cultivé doit pouvoir remplir ses fonctions de réservoir d’eau. Ses propriétés physiques et son épaisseur déterminent la quantité d’eau stockable, mais c’est son infiltrabilité en surface qui permet de remplir le réservoir. Or celle-ci est tributaire des opérations culturales. Un sol mis à nu par le labour engendre progressivement des croûtes en surface qui favorisent le ruissellement alors qu’un couvert végétal (mulch, paillage, enherbement) facilite l’infiltration. Le paillage par exemple contribue à retenir l’humidité d’un sol, limite par ailleurs son érosion et améliore sa portance dans le cas de passages répétés d’engins lourds. L’enherbement est quant à lui généralement utilisé comme alternative aux herbicides, mais il contribue aussi à l’infiltration de l’eau, ses racines favorisant la structuration du sol.

Qu’elle provienne du couvert végétal, de la macro-faune, du sol ou d’amendements, la matière organique est également essentielle lorsqu’elle a pénétré le sol, car elle agit comme une éponge. Un zoom sur les microorganismes composant cette matière montre que leur activité participe à la structure et à l’agrégation des particules de sol, ils augmentent sa porosité et améliorent la pénétration de l’eau.

Certaines bactéries produisent des biofilms hydrophiles autour des racines, améliorant ainsi la rétention d’eau. Quant aux champignons mycorhiziens colonisant les racines, leur réseau de filaments permet d’explorer un volume de sol 1 000 fois supérieur à celui des racines, et d’apporter ainsi aux plantes une eau inaccessible par le seul biais des racines. Des produits à base de bactéries, de champignons mycorhiziens ou d’un mix des deux sont d’ailleurs commercialisés dans le but de mieux faire face aux contraintes hydriques. Côté recherche, l’unité Agroécologie, à Dijon, étudie les interactions plantes-bactéries-champignons mycorhiziens pour décrypter les mécanismes sous-jacents à ces interactions encore très mal connus aujourd’hui. De récents progrès ont permis d’identifier différents marqueurs (moléculaires, génétiques…) qui serviront à mieux comprendre le fonctionnement de ces interactions.

Composition du sol en France

1 g de sol = en moyenne 1 milliard de bactéries et 1 million de champignons et protozoaires

Protéger la vigne à l’aide du feuillage

Avec ses racines profondes prêtes à établir de nombreuses interactions, l’arbre devient un potentiel allié pour la vigne dans cette bataille de l’eau. Au-delà du tissu souterrain qu’il développe, c’est un voile feuillu que dresse l’arbre au-dessus des vignes pour les protéger du soleil ou maintenir une certaine humidité. Leur ombrage atténue l’évaporation du sol et la transpiration des feuilles de vigne. Afin d’appréhender les effets de l’agroforesterie sur le microclimat, la nutrition et la photosynthèse des plantes mais également la biodiversité, des expériences ont été menées au domaine de Restinclières, près de Montpellier, par l’unité ABSys et sont aujourd’hui prolongées avec les vignerons de Buzet (Nouvelle-Aquitaine) dans le cadre du projet AC2TION (2023-2028). L’objectif est de fournir aux viticulteurs un panel d’essences à choisir en fonction de leur incidence sur le microclimat, les microorganismes du sol, les adventices, les ravageurs, etc.

Sans attendre ces résultats, il est possible de limiter les pertes hydriques liées au réchauffement en adaptant dès maintenant les pratiques viticoles : élargir l’espace entre les rangs, abaisser le feuillage, adopter des architectures de la vigne en gobelet, réduire la densité de ceps à 4 500 voire 2 500 pieds par hectare. « Avec cette densité et une conduite en gobelet, le vin produit à Châteauneuf-du-Pape en 2019 s’est révélé excellent malgré des précipitations de 221 mm entre le 1er janvier et le 30 septembre », peut-on lire dans l’ouvrage Vigne, vin et changement climatique (éditions Quae) codirigé par Nathalie Ollat, spécialiste de la physiologie de la vigne dans l’unité EGFV.

-

Anaïs Joseph

(Envoyer un courriel)

Rédactrice

-

Nathalie Ollat, Patrice This, Jean-Marc Touzard

Pilotes scientifiques