C'est quoi la méthanisation ?

Saviez-vous que l'on peut transformer nos biodéchets du quotidien en énergie ? C'est ce que permet la méthanisation, et c'est en plein développement !

C'est quoi la méthanisation ?

Et si nos déchets pouvaient nous chauffer et nous éclairer ? C’est possible, grâce à la méthanisation qui produit de l’énergie à partir de déchets ou, pour être plus précis, de biodéchets. Les biodéchets, ce sont par exemple les déjections d’animaux d’élevage, les résidus de cultures, la tonte de gazon ou encore vos restes de nourriture, bref, tout ce qui est organique. Mais ils ne peuvent pas toujours être compostés et terminent bien souvent incinérés ou enfouis. Pourtant ils ont le potentiel pour devenir une précieuse ressource énergétique. Comment ? Approchez-vous, on vous montre !

« Approchez-vous » est notre web série qui dévoile l'invisible, voir toutes les vidéos

Comment ça marche ?

LE CIRCUIT DE LA MÉTHANISATION

Dans un méthaniseur, versez une bonne dose de déchets agricoles. Ajoutez une pointe de résidus issus des collectivités et des industries agroalimentaires, recouvrez et laissez mijoter le tout à environ 35°C pendant plusieurs dizaines de jours jusqu’à obtenir du biogaz, contenant entre 50 et 70% de méthane.

Là est la recette simplifiée de la méthanisation. Mais l’ingrédient essentiel, ce sont les microorganismes méthanogènes, c’est-à-dire qui produisent du méthane en digérant ces déchets organiques. Au sein du méthaniseur se développe tout un écosystème microbien : des bactéries qui assurent les premières étapes de dégradation de la matière organique, et des archées qui interviennent sur les dernières étapes de digestion et qui sont responsables de la production de méthane.

Une fois ce biogaz produit, 2 voies d’exploitation s’offrent à lui. La plus répandue est la cogénération. Le gaz sert à faire tourner le moteur d’une génératrice dont le mouvement produit de l’électricité et de la chaleur. Cette électricité et cette chaleur renouvelables peuvent alors être consommées par des communes à proximité du méthaniseur. L’autre voie, plus rare car plus coûteuse, est l’injection du biométhane dans les réseaux de gaz urbain afin d’alimenter les gazinières ou les chaudières par exemple. Ce biométhane est obtenu après purification du biogaz issu de la méthanisation, c’est-à-dire après l’avoir débarrassé des molécules de CO2 qui s’y trouvaient, et a exactement la même composition que le gaz de ville. L'injection tend à se développer car elle est plus intéressante en termes de rendement énergétique que la cogénération.

Et puis il y a le digestat, le résidu de ce qui n’a pas été digéré par les microorganismes. Ce « pudding de matière organique » est riche en nutriments nécessaires à la croissance des plantes. Il peut donc être utilisé comme engrais naturel par les agriculteurs, et la boucle est bouclée.

Archées : Les archées sont des microorganismes unicellulaires et procaryotes, c’est-à-dire dépourvus de noyau, tout comme les bactéries. Mais ce ne sont pas des bactéries. Elles constituent à elles seules l’un des trois grands domaines du vivant, avec celui des bactéries et celui des eucaryotes (dont les cellules possèdent un noyau) auquel nous appartenons.

3 questions pour approfondir le sujet

COMMENT PRODUIT-ON DE L’ÉNERGIE VERTE AVEC UN GAZ AUSSI POLLUANT QUE LE MÉTHANE ?

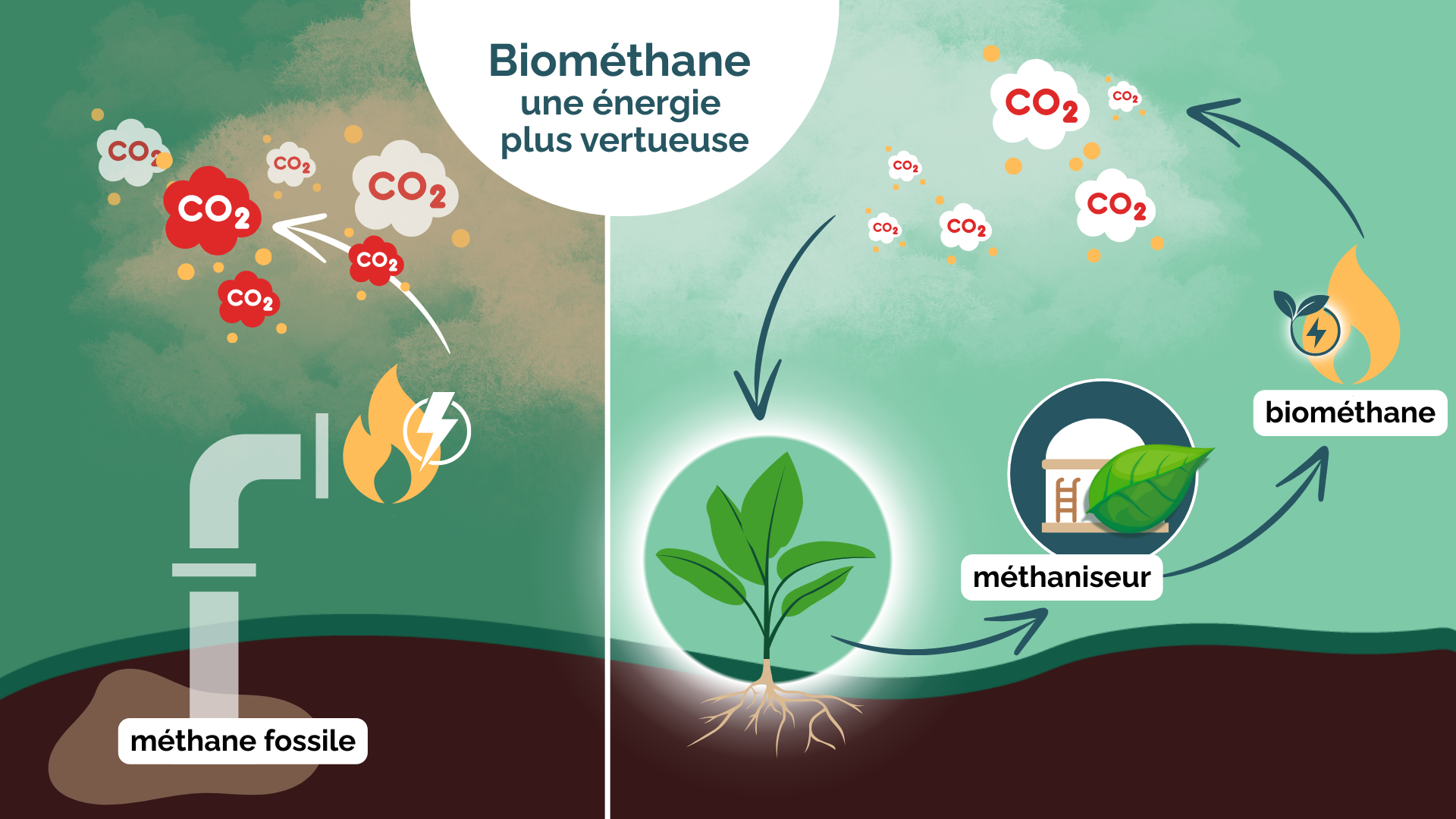

C’est vrai, le méthane est très polluant quand il est présent dans l’atmosphère. C’est un gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que le CO2. Mais la méthanisation ne relargue pas de méthane dans l’atmosphère, elle en produit pour ensuite l’utiliser. Lorsqu’il est brûlé pour nos besoins énergétiques, le biométhane produit par méthanisation libère du CO2. Mais ce CO2 relâché dans l’air n’est autre que du CO2 qui était déjà présent dans l’atmosphère, et qui a été capté et stocké par les plantes qui ont servi à alimenter le méthaniseur. C’est un circuit court qui n’ajoute pas de CO2 supplémentaire dans l’atmosphère, contrairement aux énergies fossiles.

Le gaz naturel, autrement dit le méthane fossile, est quant à lui extrait des profondeurs du sol où il est piégé depuis des millions d’années, stockant ainsi du carbone dans le sol, plutôt que dans l’atmosphère, là où il est le plus néfaste. Mais en brûlant, ce gaz fossile libère dans l’air tout le carbone sous forme de CO2 qui s’ajoute au CO2 déjà présent. C’est là qu’est la grande différence avec le biométhane, qui lui produit de l’énergie verte dite décarbonée ; ou devrait-on plutôt dire « défossilisée ».

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE AVEC LE COMPOST ?

Vous faites peut-être partie de ceux qui ont un bac à compost chez eux. On y jette nos épluchures de légumes et autres déchets organiques et les micro- et macro-organismes présents dedans se chargent de les décomposer. Comme pour la méthanisation en fait… Sauf que toute la différence entre compostage et méthanisation réside dans les conditions du milieu.

Le compost se fait en présence d’oxygène (milieu aérobie), tandis que la méthanisation doit se faire sans oxygène (milieu anaérobie). Il est impératif que cette condition soit respectée pour que puissent se développer dans le méthaniseur des micro-organismes méthanogènes, différents des micro-organismes qui peuplent le compost. C’est une classique histoire d’écosystèmes. Mais contrairement à ce que l’on pourrait croire, il est plus difficile de maintenir un système avec de l’oxygène que sans. Alors pour vous assurer d’apporter constamment de l’oxygène à votre compost, aérez-le régulièrement en le brassant, sinon des microorganismes méthanogènes pourraient s’y développer et relarguer du méthane dans l’atmosphère…

Le saviez-vous ? Il existe sur Terre des milieux qui produisent naturellement du méthane. Ce sont des environnements très pauvres en oxygène, mais très riches en matière organique et généralement saturés en eau, comme les rizières ou les marais et marécages. Le méthane a d’ailleurs été surnommé « gaz des marais » par le physicien et chimiste qui l’a découvert, Alessandro Volta.

PAR QUI SONT UTILISÉS LES MÉTHANISEURS ?

Il existe de nombreux cas de figure mais la majorité des exploitants de méthaniseurs en France sont des agriculteurs ou des collectivités. Et la taille des méthaniseurs varie selon l’usage qui en est fait. Un agriculteur peut par exemple posséder sur sa ferme un petit méthaniseur pour valoriser les résidus de cultures issus de son exploitation, mais aussi les déchets organiques fournis par le voisinage. Il produit ainsi de l’électricité et de la chaleur, lui permettant d’alimenter une partie de ses infrastructures. Il existe aussi des associations d’agriculteurs qui se réunissent pour utiliser des méthaniseurs plus gros. Ils mettent en commun leurs déchets organiques et peuvent également récupérer ceux d’industries voisines. Et un méthaniseur plus gros, c’est un méthaniseur qui produit plus de biogaz et qui peut alimenter plus de foyers.

Aujourd’hui, la plupart des méthaniseurs en France sert à la cogénération, c’est-à-dire à la production d’électricité et de chaleur. Seuls les plus gros méthaniseurs produisent du biométhane destiné à être injecté dans le réseau de gaz des villes. Mais l’injection est un processus coûteux qui nécessite une énorme quantité de déchets pour alimenter ces gros méthaniseurs. Il faut toutefois garder en tête que la méthanisation n’a pas pour seul objectif de produire de l’énergie. C’est avant tout un moyen de traiter les déchets, les déjections animales et la matière organique, de contenir et exploiter le méthane qui s’en échappe, et de produire un engrais qui se substitue aux engrais chimiques dont la production est très coûteuse en énergie.

À vous de jouer !

COMMENT PEUT-ON PARTICIPER À LA MÉTHANISATION ?

Il n’existe pas (encore) de méthaniseur individuel que l’on pourrait installer dans sa maison comme on installe un bac à compost, même si des chercheurs explorent des moyens de méthaniser à petite échelle. Alors en attendant que de telles technologies voient le jour, la meilleure chose que l’on puisse faire pour participer à l’effort de méthanisation est de trier ses déchets. En disposant correctement ses déchets organiques dans les poubelles dédiées, les collectivités pourront les envoyer directement dans des méthaniseurs. Mais si nos épluchures de légumes et résidus de nourritures sont jetés avec le reste, ils risquent de finir dans une décharge où ils produiront du méthane qui sera relargué dans l’atmosphère. Depuis le 1er janvier 2024, il est d’ailleurs devenu obligatoire de trier ses biodéchets à la source.

Et si vous vivez près d’une ferme dont l’agriculteur possède un méthaniseur, vous pouvez lui proposer de récupérer vos déchets. Peut-être qu’il produira suffisamment d’énergie pour alimenter quelques maisons voisines.

La notion en plus

LES DÉRIVES POTENTIELLES DE LA MÉTHANISATION

En France, la méthanisation se développe essentiellement en lien avec l’agriculture, puisque c’est là que sont produits une grande partie des ressources organiques méthanisables. Le but de la méthanisation étant d’exploiter ces ressources, la réglementation française impose qu’un méthaniseur ne doit pas contenir plus de 15% de ressources issues de cultures produites spécialement pour la méthanisation, telles que le sorgho, le tournesol ou le seigle.

Mais pour alimenter suffisamment les méthaniseurs afin qu’ils soient rentables, il faut un maximum de biomasse. Alors les agriculteurs plantent ce qu’on appelle des cultures intermédiaires. Ce sont des plantations qui s’intercalent dans le temps entre les cultures principales. C’est un principe important de l’agroécologie car cela évite de laisser le sol à nu lorsqu’un champ n’est pas en période de culture. Ça entretient le sol, ça l’enrichit, ça limite l’érosion et ça permet d’y piéger plus de carbone. Et quand vient le temps de replanter les cultures principales, ces cultures intermédiaires alimentent les méthaniseurs. C’est gagnant-gagnant !

Oui, mais… Le problème, c’est que la vente du biométhane produit par méthanisation est souvent plus rentable que la vente des récoltes issues des cultures principales. Le risque est alors que l’on plante plus de cultures intermédiaires, notamment en été où elles sont très demandeuses en eau, et sur des périodes plus longues, au risque de déborder sur les cultures principales qui, elles, servent à nous nourrir. Mais ce n’est pas tout. Une autre dérive qui pourrait en découler est que pour améliorer le rendement de ces cultures intermédiaires et produire ainsi plus de déchets méthanisables, il faut encore plus les arroser et les fertiliser, ce qui n’est pas là l’objectif des cultures intermédiaires.

C’est un véritable marché de la biomasse qui se développe, où l’on achète et fait venir parfois de loin de grandes quantités de déchets organiques pour alimenter les méthaniseurs, et qui n’a plus grand-chose d’écologique.

Le chiffre

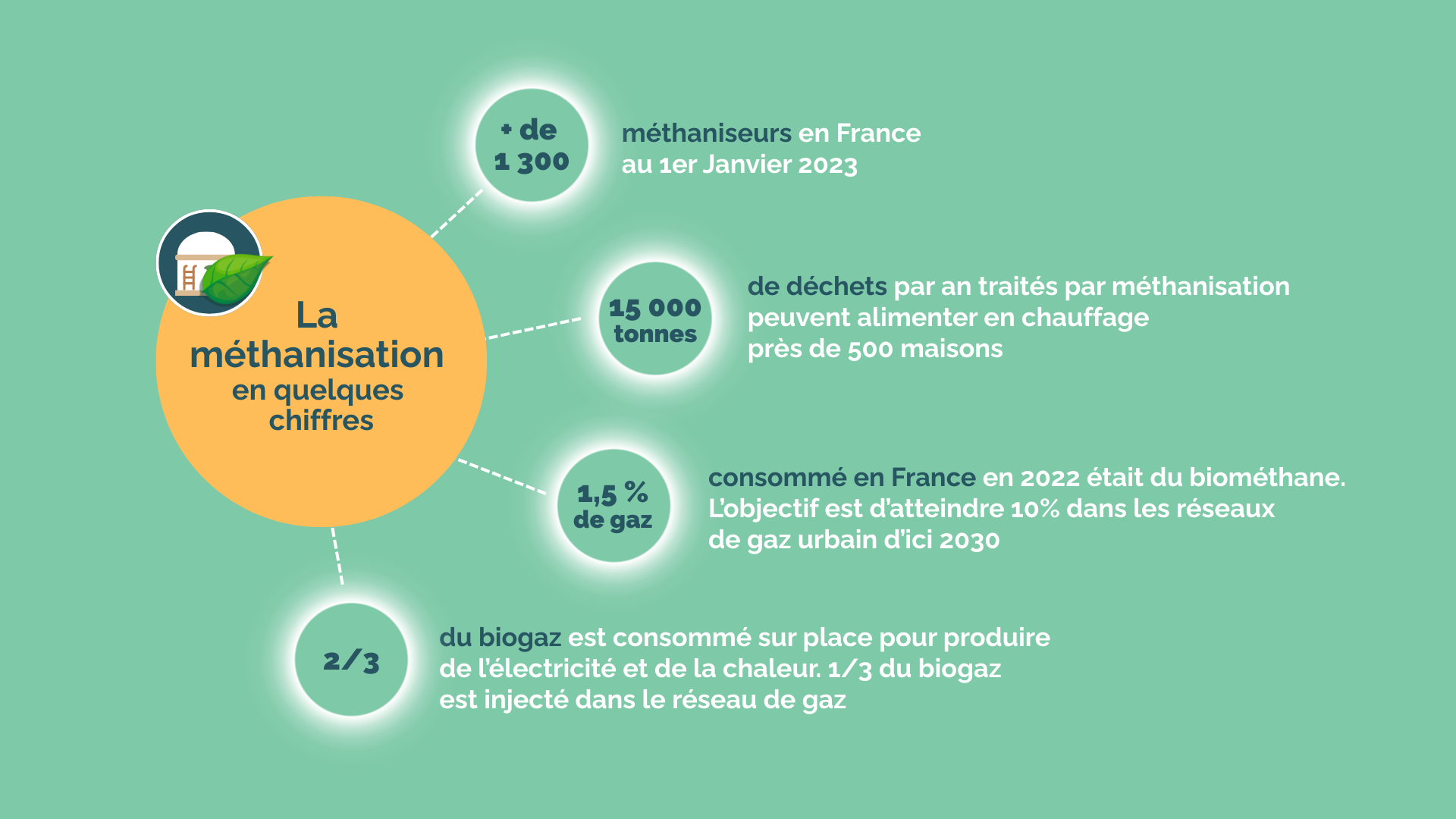

+ de 1 300

Au 1er janvier 2023, la France comptait plus de 1 300 unités de méthanisation. C’est 2 fois plus qu’en 2019 où l’on en comptait 532, et 18 fois plus qu’en 2010, qui en comptait 73. La méthanisation se développe rapidement sur le territoire avec un objectif fixé de 10 % de biométhane dans les réseaux de gaz naturel en 2030. Mais nous n’y sommes pas encore.

On aurait tout à y gagner à développer cette technologie vertueuse et économique. Car en plus de valoriser des biodéchets qui pourraient autrement finir enfouis ou incinérés, cette technologie est 2 fois moins coûteuse que l’enfouissement et l’incinération, sans oublier qu’elle produit de l’énergie verte et renouvelable. Pour exemple, un méthaniseur traitant 15 000 tonnes de déchets par an peut alimenter en chauffage près de 500 maisons. Alors ça vaut le coup d’avoir un méthaniseur pas loin de chez soi ! En plus, des solutions sont trouvées pour limiter l’impact visuel des méthaniseurs dans le paysage, en enfouissant partiellement les cuves par exemple, ou en plantant des haies tout autour du site.

Pour en apprendre (encore) plus !

Rédaction : Déborah Bourgeau

Pilote scientifique : Nicolas Bernet, directeur de recherche INRAE, expert en méthanisation

Septembre 2025