Dossier revue

Le bilan carbone de l’élevage

Publié le 14 août 2024

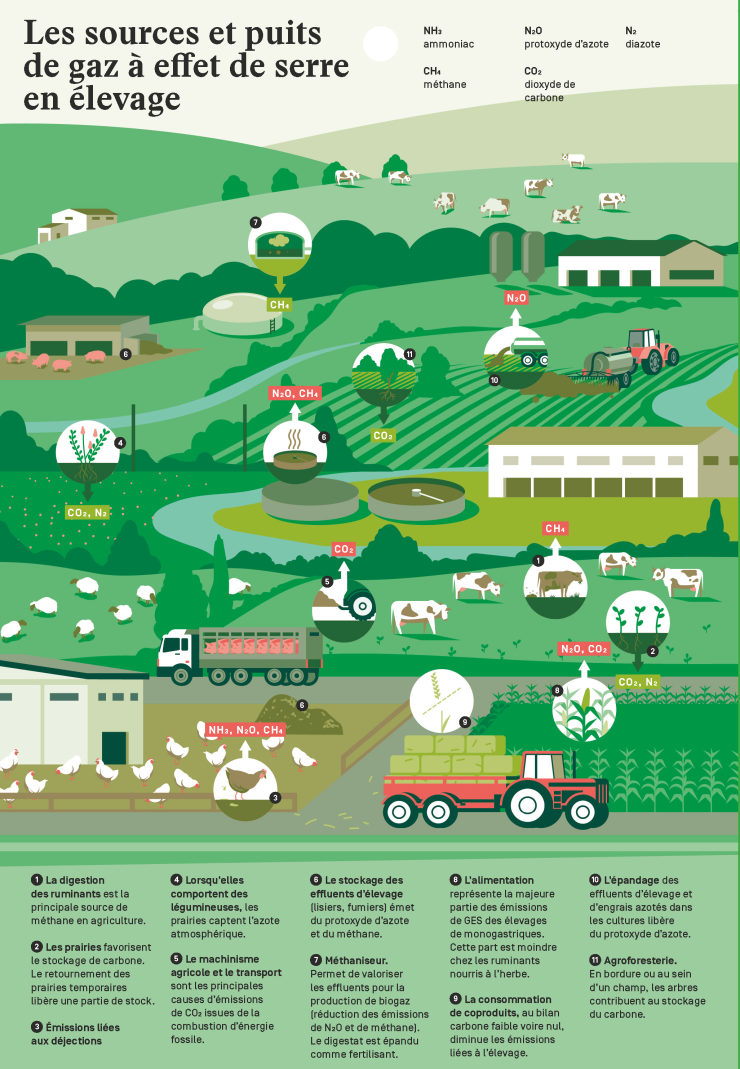

Les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) dues à l’agriculture s’élèvent à 14 % dont 60 % proviennent de l’élevage. Pour l’élevage, trois GES sont principalement mis en cause, pour leur contribution au réchauffement global (calculée à partir de leur durée de vie dans l’atmosphère et de leurs propriétés radiatives) : le méthane (CH4) lié aux fermentations dues à la digestion des ruminants et aux émissions des effluents de toutes les espèces, le protoxyde d’azote (N2O) associé aux engrais de synthèse ou organiques (effluents d’élevage) utilisés pour la production de l’alimentation animale, et le gaz carbonique (CO2) lié aux transports, chauffage des bâtiments ou climatisation des outils (tanks à lait par exemple) et à l’utilisation de machines. Le bilan inclut les émissions indirectes liées aux matières premières utilisées pour l’alimentation animale qui sont parfois importées, et produites avec des normes environnementales variables selon les pays. Dans le cas des volailles et des porcs, l’alimentation peut représenter 50 à 85 % des émissions de GES associées à leur élevage (source : Garcia-Launay et al., 2018). La contribution de l’alimentation aux émissions de GES est moins élevée chez les ruminants, qui pour la plupart consomment aussi de l’herbe.

L’élevage contribue à 16 % des émissions de méthane (CH4) globales à l’échelle planétaire. Or ce gaz a deux particularités. Il a un pouvoir de réchauffement global très élevé, environ 28 fois plus que le CO2, mais il a une durée de vie dans l’atmosphère bien plus courte (10 ans contre 100 ans pour le CO2). C’est pourquoi les efforts pour sa réduction sont importants, car les effets en seront d’autant plus rapides. Les émissions de méthane dues à l’agriculture ont diminué en Europe (-39 % entre 1990 et 2020). À l’échelle de la planète cependant, la concentration du méthane dans l’atmosphère augmente fortement et suit la trajectoire correspondant au scénario climatique le plus pessimiste des experts du GIEC.

Les stratégies française et européenne

Les chercheurs ont également évalué les services environnementaux apportés par les élevages, notamment les systèmes d’élevage extensifs. Les sols des prairies permanentes consacrées à l’élevage stockent environ 85 t de C/ha. Or ces prairies, enrichies des déjections animales et essentielles à la préservation de la biodiversité, ont tendance à disparaître. Les animaux d’élevage permettent de valoriser des produits végétaux non consommables par l’homme tels que des coproduits issus de filières végétales, les résidus de culture et des fourrages issus de surfaces peu ou non labourables. L’élevage produit enfin des engrais organiques essentiels aux cultures, indispensables dans une trajectoire de décarbonation des économies.

Les plans de neutralité carbone de l’Union européenne et de la France s’appuient sur des émissions nettes de chaque gaz à zéro en 2050. En France, la 3e Stratégie nationale bas-carbone qui décline ces objectifs, doit permettre de poursuivre la trajectoire de réduction des émissions et de compensation des émissions résiduelles par le maintien des stocks de carbone dans les sols avec les prairies permanentes et la captation de carbone par les sols et les forêts.

Objectif réduction des émissions de méthane

Le méthane représente 45 % des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture en France.

La recherche travaille sur la réduction de l’intensité des émissions produites par les animaux en adaptant les pratiques d’élevage (amélioration génétique, alimentation, efficience des animaux pour réduire les pertes et périodes improductives, etc.) et en transformant les systèmes d’élevage pour en réduire les émissions nettes directes et indirectes. Ses travaux sont renforcés depuis 2023 par le programme METHANE 2030, financé en grande partie par la BPI et Apis-Gene et porté par Apis-Gene et l’Idele, des chambres d’agriculture, les interprofessions, les fédérations nationales d’élevage et INRAE. Doté de 11 M € sur 4 ans, il a pour ambition de réduire de 30 % en 10 ans les émissions de méthane des filières bovines grâce à des solutions multi-leviers.

Optimiser le devenir des animaux et leur carrière productive

Pour produire du lait, une vache doit avoir un veau, qui naturellement sera dans la moitié des cas, de sexe mâle. Il en est de même pour la moitié des poussins nés des œufs des poules pondeuses. Pour chacune de ces espèces, certaines races ont été sélectionnées pour la production de lait ou d’œufs, et ont peu de valeur pour la consommation. Chez les poules brunes (soit 85 % à 90 % de la production française), les poussins mâles d’un jour étaient éliminés jusqu’au 1er janvier 2023. Moins nombreux, notamment grâce à l’ovosexage ou aux croisements, ces poussins mâles peuvent être élevés pour leur viande, bien qu’elle soit commercialisée à un prix moins avantageux. Hormis quelques individus gardés pour la reproduction, ces mâles ne contribuent donc pas à la production alors que leurs mères ont consommé des aliments et produisent des effluents, deux maillons associés à l’émission de GES. Chez les bovins, les génisses ne produisent pas de lait jusqu’à leur premier vêlage. Ces animaux sont dits improductifs. Par la sélection génétique, les croisements entre races ou par la conduite du troupeau, les recherches visent à allonger les périodes productives. Les critères recherchés pour les vaches sont par exemple la précocité sexuelle, avec un vêlage dès 24 mois au lieu de 36 mois, et une réforme plus tardive (allongement de la lactation) ; chez les volailles, on cherche également une durée de ponte plus longue. Allonger les périodes productives permet aussi de réduire les phases de reproduction, et ainsi les coûts vétérinaires qu’elle engendre. Diminuer le nombre de mâles contribue à leur donner une plus grande valeur économique.

Une autre piste est de favoriser la naissance de femelles. Il s’agit alors par exemple d’utiliser lors de l’insémination de la semence sexée qui présente cependant une moins bonne fertilité chez les ruminants. Chez les poules brunes, on peut aussi sexer l’embryon dans l’œuf pour ne garder que les œufs contenant des femelles. Les œufs contenant des mâles sont alors éliminés ou valorisés en alimentation animale. Le projet ROSE financé dans le cadre de France 2030 et piloté par deux unités INRAE près de Tours (PEAT et BOA) vise à améliorer la détection précoce du sexe des embryons, avant 13 jours d’incubation des œufs, et pour toutes les souches de poule. Il s’agit de développer une nouvelle solution d’ovosexage à bas coût, basée sur l’imagerie, avec un objectif de plus de 95 % d’exactitude.

Le croisement entre races à finalités différentes (par exemple lait ou viande, chair ou ponte) permet d’obtenir des descendants qui bénéficient des caractéristiques de chaque race, améliorant ainsi leur valeur économique. L’unité expérimentale du Pin, dans l’Orne, explore ce levier chez les vaches laitières, dont elle croise les femelles avec des taureaux Angus (une race à viande, herbagère, précoce et au vêlage facile) et travaille avec la filière au développement de débouchés pour ces animaux croisés. Chez les volailles, INRAE étudie aussi le développement de lignées à « double fin », c’est-à-dire offrant de bonnes performances à la fois pour les œufs et la chair, dans le cadre du projet européen PPILOW coordonné par Anne Collin, de l’unité Biologie des oiseaux et aviculture (BOA), près de Tours.

L’alimentation, un levier majeur

L’utilisation en alimentation animale de ressources non utilisables pour l’alimentation humaine, aussi appelées les coproduits, est une pratique déjà largement adoptée. Une autre piste majeure est celle des aliments à faible bilan carbone, surtout pour les monogastriques (porcs, volailles, lapins) qui ne pâturent pas. Ceci est d’autant plus important que certains aliments peuvent provenir de loin et pourraient voir leur production réduire sous l’effet du changement climatique (soja au Brésil, par exemple). Pour évaluer le bilan carbone de l’alimentation animale, INRAE a développé l’outil Ecoalim. Il permet aux fabricants de concevoir les aliments à partir des analyses de cycle de vie de plus de 190 matières premières agricoles françaises. « Notre calculateur indique le meilleur compromis entre coût, impact environnemental et besoin nutritionnel des animaux », explique Aurélie Wilfart de l’unité Sol, agro et hydrosystèmes, spatialisation (SAS) à Rennes. Il est dans une phase de validation expérimentale sur le terrain et de transfert. Les premiers essais sur les porcs ont montré que les performances de l’animal ne sont pas réduites par l’utilisation d’un aliment éco-formulé (source : De Quelen, 2021). Côté transfert, « depuis 2-3 ans les fabricants ont bien saisi l’urgence climatique et se sont emparés de la base de données, pour faire un affichage environnemental voire éco-formuler leurs aliments », souligne Aurélie Wilfart. La base de données Ecoalim fait partie des outils de labellisation bas carbone des fermes comme CAP’2ER®1 pour les ruminants et GEEP2 pour les porcs.

1. Calcul automatisé des Performances environnementales en Élevage de Ruminants.

2. Gestion environnementale des Élevages porcins, un outil créé par l’Ifip.

L’efficience alimentaire

L’impact environnemental des animaux se joue également lors du processus de digestion des aliments. INRAE étudie l’efficience alimentaire des animaux, c’est-à-dire les mécanismes biologiques qui améliorent la transformation de l’aliment en matières assimilables, avec pour corollaire la réduction des pertes de nutriments dans l’environnement, et donc des rejets polluants.

Certains éleveurs de porcs et volailles utilisent une enzyme dans les rations alimentaires, la phytase microbienne, pour faciliter l’assimilation du phosphore contenu dans les végétaux et éviter ainsi l’ajout de phosphates minéraux, une ressource coûteuse et limitée. Mais l’action de la phytase peut être perturbée par l’apport de calcium, pourtant nécessaire pour la qualité des coquilles et des os, notamment chez la poule âgée. Agnès Narcy, spécialiste de la nutrition des volailles, et son équipe du laboratoire Biologie des oiseaux et aviculture (BOA), près de Tours, développent des modèles mathématiques intégrant les connaissances sur l’action du calcium pour trouver le bon équilibre entre ces deux objectifs. « Grâce à ces outils – certains commencent à être utilisés sur le terrain – nous pourrons aller vers de l’alimentation sur mesure, adaptée à chaque étape de vie de l’animal », complète-t-elle.

En 2023, INRAE et AgroParisTech se sont associés à l’Université Laval au Canada, créant le Laboratoire international associé (LIA) Nutri-mod (Nutrition des animaux d’élevage et Modélisation pour des systèmes alimentaires durables) pour perfectionner les méthodologies de modélisation des mécanismes biologiques sachant que certains enjeux sont partagés entre les 2 pays : les rejets de phosphore et d’azote, l’épuisement des ressources en phosphates minéraux, la santé du squelette, la qualité de la coquille… Le partenariat s’enrichit de la diversité des systèmes de production de chaque pays. Ainsi par exemple, le Canada s’est spécialisé dans la production de poulets à croissance rapide alors que la France a une diversité de systèmes, avec également des poulets à croissance lente (filière Label Rouge notamment), exploitant une diversité de matières premières.

Réduire la production de méthane lors de la fermentation entérique

Chez les ruminants, manipuler grâce à l’alimentation le microbiote du rumen (1 des 4 estomacs de la vache), c’est-à-dire les microorganismes qui vivent dans cette portion du système digestif, pourrait s’avérer un levier efficace pour diminuer la production de méthane. Cécile Martin, à l’unité Herbivores près de Clermont-Ferrand, travaille sur la caractérisation de ce microbiote et pour développer, notamment dans le cadre du projet METHANE 2030 de nouvelles stratégies alimentaires. L’objectif est de mieux utiliser fourrages et autres ressources qui ne sont pas en compétition avec l’alimentation humaine, pour réduire la production de méthane de façon permanente en les distribuant aux bovins dès le jeune âge.

D’autres pays, comme l’Australie ou la Nouvelle-Zélande, explorent d’autres pistes d’action contre les microorganismes producteurs de méthane dans le rumen, par l’alimentation via l’apport d’extraits d’algues rouges du genre Asparagopsis ou l’utilisation d’un vaccin.

La génétique aussi

La diversité domestique est vaste : que ce soit entre les races ou au sein des races, les caractéristiques individuelles des animaux d’élevage sont variables. Cette variabilité est en grande partie sous-tendue par des facteurs génétiques. Depuis la seconde moitié du xxe siècle, les éleveurs et les sélectionneurs s’appuient sur cette variabilité génétique pour sélectionner les meilleurs reproducteurs et optimiser les schémas de croisement, afin de faire évoluer les caractéristiques des populations d’élevage et disposer d’animaux mieux adaptés à l’environnement et aux attentes de la société.

Didier Boichard, de l’unité Génétique animale et biologie intégrative (GABI) à Jouy-en-Josas, explore le levier de la sélection génétique pour réduire les émissions de méthane des vaches. Le spectre infrarouge du lait – mesuré lors des contrôles laitiers –, fournit des informations qui permettent de calculer les émissions de méthane de chaque vache, d’identifier les animaux les moins émetteurs et les caractéristiques génétiques liées à ces moindres émissions. Ces informations serviront alors pour la sélection. Les modèles de prédiction des émissions de méthane seront prêts prochainement et permettront aux sélectionneurs la diffusion d’une génétique bovine caractérisée pour les émissions de méthane à l’horizon 2025. « En progressant de 1 % par an sur la production de méthane, on pourrait arriver à - 20 % en 20 ans, soit passer de 500 à 400 g méthane/jour/vache ». Une baisse plus rapide est techniquement possible, mais ne serait pas réaliste économiquement car elle se ferait au détriment d’autres critères de sélection, tels que la productivité. Sélectionner sur l’efficience, la longévité, la précocité ou le poids aide aussi à réduire les émissions de méthane.

Outre la génétique, les recherches se développent aussi sur l’épigénétique. Celle-ci consiste à étudier comment l’environnement d’un animal modifie (ou non) l’apposition de marques sur le génome, et donc l’expression d’un gène et du caractère lié et la transmission de ces marques entre générations. INRAE souhaite comprendre l’importance de l’épigénétique sur l’intensité des émissions de méthane ou la tolérance à la chaleur. C’est l’un des leviers explorés dans le projet européen RUMIGEN, coordonné par INRAE.

Élevage et bouclage de cycles biogéochimiques, un service indispensable et sensible

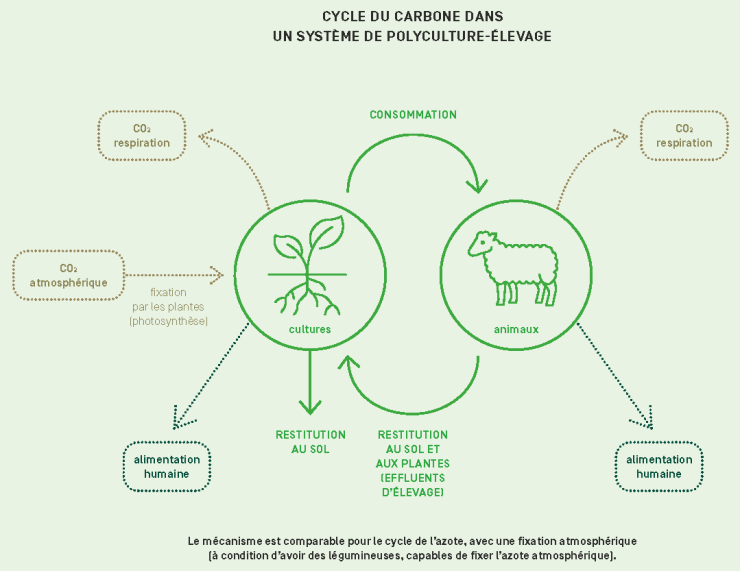

Émetteur de GES, l’élevage est également au cœur de cycles naturels et de régulations qui le rendent indispensable. Les animaux représentent une étape nécessaire au bouclage des cycles biogéochimiques en agriculture (voir schéma) : ils excrètent sous forme minérale l’azote et le phosphore des aliments qu’ils ingèrent. Cette forme étant mieux assimilée par les plantes, elle peut donc servir de fertilisant pour les cultures. Les animaux qui pâturent fertilisent les prairies. En bâtiment, les effluents sont plus faciles à récupérer pour un épandage de précision pour la fertilisation des sols cultivés. En agriculture biologique, où le recours aux engrais de synthèse est interdit, ce lien entre élevage et cultures est essentiel.

Cependant, ce rôle pivot des animaux dans les cycles de nutriments et de matières est mis à mal par la très forte spécialisation des régions. Ainsi, des régions européennes spécialisées en élevage, comme la Bretagne, la Catalogne ou la plaine du Pô, produisent de grandes quantités d’effluents et les terres y sont fertilisées en excès. Les pluies entraînent l’azote en excès, qui se retrouve dans les nappes phréatiques et les rivières. Ainsi, l’agriculture est responsable d’environ 60 % des fuites d’azote (notamment sous forme d’ion nitrate) et de 30 % des fuites en phosphore vers les milieux aquatiques (Thieu et al., 2012, cité par INRAE, 2016, ESCO élevage) avec des impacts importants sur la qualité des ressources en eau et des écosystèmes. Certaines régions à forte densité d’élevages font ainsi face à une perte de biodiversité ou à des problèmes de prolifération d’algues vertes sur leur littoral. Ces territoires sont amenés à importer des matières premières pour l’alimentation des animaux, aggravant ainsi l’impact environnemental de leurs élevages. Une redistribution au moins partielle de l’élevage dans les zones actuellement consacrées aux grandes cultures permettrait de reconnecter les composants des cycles (animal-sol-végétal). Il peut également être envisagé de redistribuer les effluents organiques vers les zones géographiques voisines où les productions végétales prédominent, ce que l’entreprise Terrial développe aujourd’hui en France.

Les prairies, atouts du biocontrôle et du stockage de carbone

Avantage économique et d’autonomie, le pâturage des ruminants est aussi un levier majeur pour conserver des prairies, valoriser leur herbe et favoriser les nombreux services environnementaux qu’elles rendent. Les prairies permanentes (c’est-à-dire dans lesquelles les plantes fourragères herbacées prédominent depuis plus de 5 ans) sont de hauts lieux de biodiversité. Ces prairies, surtout quand elles comportent plusieurs espèces herbacées, abritent à la fois des plantes, des pollinisateurs à qui elles fournissent une ressource hors période de floraison des cultures, des oiseaux et des microbes, champignons et faune du sol. Les haies qui les bordent offrent à la fois de l’ombre et une ressource fourragère additionnelle pour les animaux, mais aussi un habitat pérenne pour la biodiversité, y compris pour les espèces utiles au contrôle des bioagresseurs et des adventices dans les parcelles cultivées voisines. Haies et prairies concourent ainsi à réduire l’usage des pesticides.

Par ailleurs, les prairies ont un rôle majeur dans le stockage de carbone. Dans les 30 premiers centimètres du sol, elles peuvent stocker jusqu’à 80 t de C/ha, alors que les stocks dans les sols des zones de grandes cultures sont plutôt de l’ordre de 50 t de C/ha. « Une prairie n’est toutefois pas un puits infini », souligne Sylvain Pellerin, de l’unité Interaction sol plante atmosphère (ISPA) près de Bordeaux. Le stockage de carbone finit par atteindre ses limites. Ces constats ne sont pertinents que pour les prairies permanentes. En effet, le retournement d’une prairie pour la remplacer par une culture libère une partie du carbone stocké antérieurement. Les études montrent ainsi que la conversion des prairies permanentes en terres arables reste le premier facteur de diminution de la teneur en carbone des sols en Europe (FAO, 2001 ; Jérôme et al., 2013 ; Lal, 2004 dans ESCO élevage, 2016).

Adapter la conduite du troupeau est nécessaire pour conserver la biodiversité et les services environnementaux des prairies, par exemple en synchronisant les mises-bas avec la pousse d’herbe printanière ou en adaptant le nombre et le poids des animaux pour éviter le surpâturage.

L’effet positif des prairies sur le changement climatique est aussi expliqué par leur albédo, c’est-à-dire leur capacité à renvoyer une partie du rayonnement solaire qui est supérieure à celle des grandes cultures, limitant ainsi le réchauffement du sol.

Conservées par la présence d’élevage sur les territoires, les prairies enrichissent la mosaïque paysagère, favorable à la biodiversité, en alternant à l’échelle du paysage avec des parcelles de grandes cultures. Elles concourent à la préservation de paysages patrimoniaux, contribuent à limiter les risques d’incendie, en créant des zones non forestières susceptibles d’arrêter la propagation des feux. Elles limitent aussi le risque d’inondation par l’absorption de l’eau excessive. Le pâturage permet de valoriser pour l’alimentation des terres impropres à la culture, comme les zones de montagne ou landes de l’arrière-pays méditerranéen.

Un rôle écologique à valoriser économiquement

S’ils sont bien connus, les services environnementaux de recyclage des éléments, de stockage du carbone via l’entretien des prairies ou de soutien à certains éléments de la biodiversité non agronomique sont souvent difficiles à quantifier et restent jusqu’ici peu valorisés. La Cour des comptes le note ainsi dans son rapport sur l’élevage bovin « Si [les services environnementaux] sont reconnus qualitativement à travers les paiements dits “verts” du premier pilier, les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et les aides à l’agriculture biologique (AB) du second pilier de la PAC, aucune réflexion globale ne mène à un chiffrage raisonné de ces services pourtant essentiels ». Une expertise scientifique collective européenne a été conduite en 2016 sur ce sujet par INRAE. De nombreuses recherches visent actuellement à élaborer des métriques pour quantifier et combiner les divers services écosystémiques. Ceci permettra de faire des bilans objectivés, prérequis à des recommandations en matière d’évaluation et de conception de systèmes ou de rémunération de pratiques.

L’évolution vers un élevage plus vert pourrait ainsi être accélérée par des politiques publiques et des mesures incitatives permettant une rémunération accrue de ses services environnementaux.

Développer l’épigénétique pour des élevages durables : le LPA Epsilon

INRAE a signé en 2022 la création d’Epsilon (Épigénétique, phénotypes, intégration, sélection), un laboratoire partenarial associé (LPA) avec ELIANCE, la fédération nationale des entreprises de services et conseil en élevage. ELIANCE développe des expertises en génétique et génomique, biotechnologies de la reproduction et contrôle-qualité de la semence, pour optimiser les productions. Ce partenariat fait suite à une décennie de collaboration, qui a notamment permis le développement de la première « puce épigénétique » bovine qui sera commercialisée en 2025. Cet outil évalue plus de 40 000 marqueurs, pour un diagnostic épigénétique des animaux à coût raisonnable, dans une perspective d’élevage de précision.

Le LPA Epsilon conduit des travaux de recherche sur les mécanismes épigénétiques chez le bovin, leur plasticité face à un environnement changeant, leur rôle dans la régulation des gènes et leur transmission à la génération suivante. Le LPA a vocation à traduire ces connaissances en technologies pouvant être déployées sur le terrain. Il est associé aux physiologistes de l’unité BREED à Jouy-en-Josas, spécialisée en épigénétique et reproduction des animaux d’élevage. Il travaille également en collaboration étroite avec les généticiens de l’UMT eBIS réunissant l’unité INRAE GABI, ELIANCE et l’Idele.

-

Alice Vettoretti

(Envoyer un courriel)

Rédactrice