Dossier revue

AgroécologieAu service de la santé des plantes et des animaux

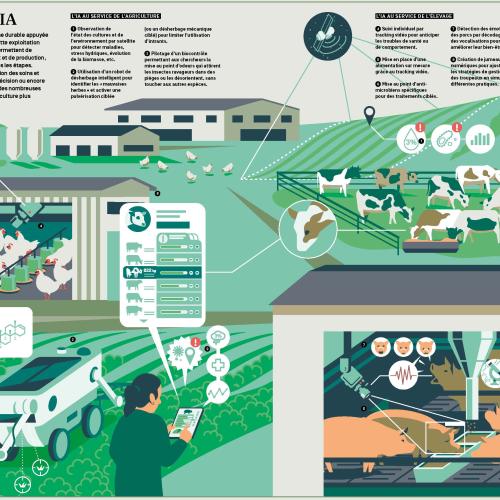

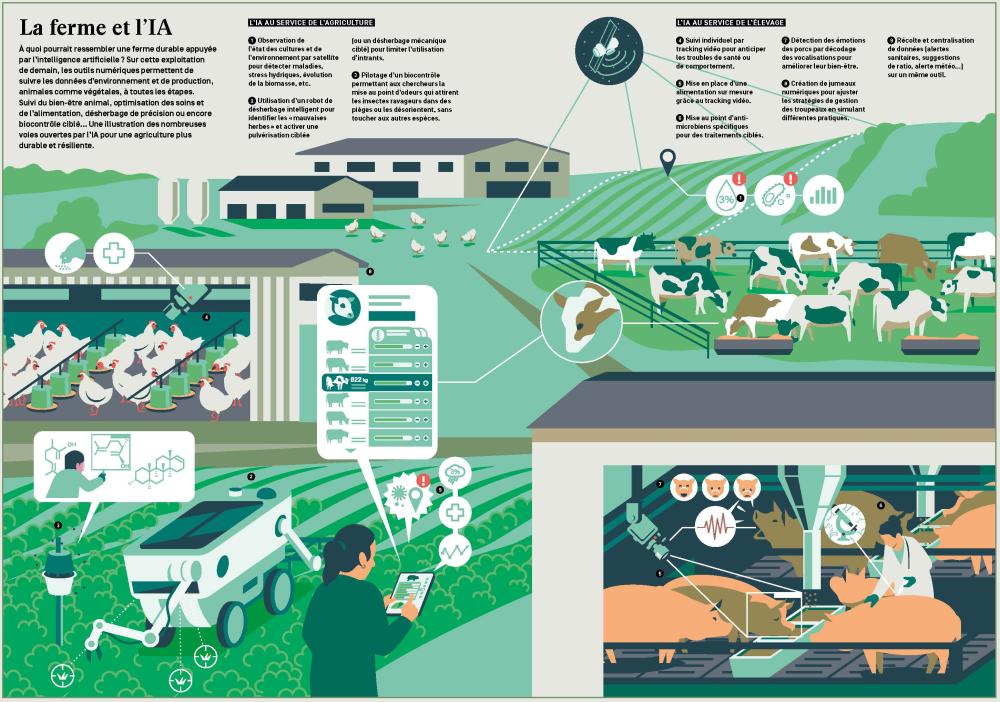

Depuis les systèmes prédictifs permettant de mieux gérer la santé des plantes et des animaux jusqu’à l’identification de nouveaux agents de biocontrôle, quelles seront les prochaines étapes du développement de l’IA au service de la santé des plantes, des animaux et de leur bien-être ? Éclairages.

Publié le 30 juillet 2025

« Le plus tôt sera le mieux ! » Cette antienne qui guide le monde de l’épidémiologie prend tout son sens avec l’IA. En agriculture, celle-ci jouera de plus en plus un rôle crucial dans la détection précoce et le contrôle efficace des ravageurs et des maladies. En offrant des outils avancés pour détecter, anticiper et gérer les bio-agresseurs (insectes ravageurs des cultures, virus, bactéries, champignons phytopathogènes), les technologies numériques, et l’IA en particulier, permettent à la recherche d’avancer vers une surveillance sanitaire plus prédictive.

Cliquer sur l’image pour la télécharger.

Surveillance en temps réel

Concernant les cultures, l’IA est à la base de nombreux développements de diagnostics par imagerie et par données moléculaires (séquences d’ADN), facilitant sur de larges échelles géographiques la détection précoce et le suivi automatisé des ravageurs et des maladies. Des algorithmes d’IA analysent des images de cultures pour identifier des symptômes subtils d’infections et/ou la présence de faible densité de ravageurs, permettant une intervention rapide. « Ces technologies offrent une surveillance en temps réel, plus précoce et ciblée spatialement, ce qui est essentiel pour une gestion efficace des ravageurs et des maladies des plantes, en cohérence avec l’objectif d’une agriculture durable, résiliente et moins dépendante des pesticides », explique Arnaud Estoup, chercheur INRAE au Centre de biologie pour la gestion des populations (CBGP).

Le chercheur Samuel Soubeyrand confirme que l’IA peut être décisive dans la détection de certaines bactéries comme Xylella fastidiosa, responsable d’une maladie mortelle notamment pour la vigne, l’olivier et les agrumes. « Via des drones autonomes, guidés par une IA et alimentant celle-ci en retour, on peut imaginer scruter avec précision et efficacité l’état sanitaire des cultures d’une exploitation et de son environnement, repérant une maladie à des stades ultra-précoces », explique-t-il. Concernant X. fastidiosa, cette détection ultra-précoce serait décisive car il faut arracher les plantes infectées le plus tôt possible pour empêcher la dissémination de la bactérie. Certaines expérimentations ont montré que grâce à des drones munis de capteurs hyper-spectraux, il était possible d’identifier cette maladie plus précocement que via des tests moléculaires faisant office de référence en matière de diagnostic.

Détecter les signes avant-coureurs

L’IA met à profit de vastes corpus de données hétérogènes afin d’anticiper les menaces sur la santé des êtres vivants. Le projet Beyond, coordonné par les chercheurs d’INRAE Cindy Morris et Samuel Soubeyrand, est largement dédié à l’exploration de cette approche pour produire, grâce à l’apprentissage automatique, des indicateurs de risques sur la santé des plantes mobilisables par les acteurs de terrain et pour les politiques publiques. Parmi les approches développées, des outils de traitement automatique du langage naturel (NLP), tels qu’AlvisNLP, contribuent à analyser de manière la plus automatisée possible un corpus immense de textes écrits dans plusieurs dizaines de langues et accessibles via internet (annonces officielles, médias, articles scientifiques, littérature grise, etc.). La plateforme d’épidémiosurveillance en santé végétale (ESV), qui participe au projet, utilise cette approche pour repérer les premiers signes d’une accentuation des menaces sur les productions agricoles nationales causées par des bio-agresseurs classés prioritaires.

À terme, l’approche en question pourra être transférée à des organisations privées ou publiques ayant pour objectif de faire de la veille sur la base de données textuelles du web, dans divers champs d’application relatifs à la santé, l’environnement, l’économie, etc.

L’IA permet aussi la démocratisation de la connaissance des plantes, à la fois pour les agriculteurs et pour le grand public. La plateforme et l’application mobile Pl@ntNet en sont un très bon exemple issu de la recherche publique (voir article suivant).

Prédire les nouvelles espèces invasives

Dans le futur, l’apport de l’IA en épidémiologie végétale ne va pas s’arrêter au rôle d’alerte. « L’IA va permettre également aux chercheurs d’affiner l’évaluation des risques en caractérisant les génomes des bio-agresseurs introduits », précise Arnaud Estoup. Le risque qu’une espèce s’implante et se propage dépend, en partie au moins, de la composition génétique des individus introduits. En utilisant des données sur la diversité génomique et les caractéristiques environnementales, il est possible de détecter les variations génétiques qui influencent l’adaptation aux conditions locales. On peut ainsi prédire quelles caractéristiques génétiques augmentent ou diminuent l’aptitude d’une population à s’implanter dans un environnement donné. Cette approche, appelée décalage génomique, compare la composition génétique d’une population à celle qui serait idéale d’un point de vue adaptatif dans un nouvel environnement. Jusqu’à présent, elle servait à prédire comment les populations seraient susceptibles de réagir au changement climatique, mais elle pourrait aussi aider à prévoir les risques d’introduction de bio-agresseurs dans de nouvelles zones. Ces prédictions reposent sur des algorithmes d’apprentissage automatique, développés dans le cadre d’un projet transdisciplinaire à forte implication d’INRAE, mené dans le cadre du PEPR Mathématiques en interaction (coordonné par le CNRS) et intégrant les avancées récentes de l’IA.

En agroécologie et dans le biocontrôle, un autre apport de la nouvelle technologie pourrait permettre bientôt de faire un grand saut en identifiant les parasitoïdes (insectes ennemis naturels d’autres insectes) qui seraient les plus efficaces pour contrôler de nouveaux insectes ravageurs exogènes (on parle alors d’espèces envahissantes). « Jusqu’à présent, on retournait chercher dans le milieu d’origine du ravageur son parasitoïde que l’on importait à son tour alors que là, l’IA va pouvoir nous dire s’il existe naturellement sur place un ennemi potentiel. Ceci se fera à partir de bases de données (c’est-à-dire des ensembles d’entraînement) synthétisant un grand nombre de traits biologiques à la fois chez les parasitoïdes et les hôtes associés. Les bases de données sont obtenues par extraction d’information textuelle via des algorithmes d’IA, notamment ceux du type LLM (Large Language Models), et/ou par la production de données ad hoc », explique Arnaud Estoup. Les cibles prioritaires pour ces futures prédictions pourraient être, par exemple, les 100 ravageurs exogènes représentant la plus grande menace pour l’Europe. Un projet du plan Écophyto (coordonné par INRAE) ainsi qu’un projet du PEPR Agroécologie et numérique 1 (coordonné par INRAE et l’Inria dans le cadre de France 2030) mobilisent la reconnaissance d’images par l’IA pour optimiser la régulation naturelle des ravageurs dans les cultures pérennes méditerranéennes (oliviers et agrumes) ainsi que le développement d’outils de LMM pour prédire les relations entre parasitoïdes et hôtes. Le projet du plan Écophyto implique également la start-up montpelliéraine spécialisée en IA BionomeeX, l’interprofession oléicole France Olive et deux équipes INRAE, UR AGAP Corse et UMR CBGP.

Identifier les troubles de santé dès leur émergence chez l’animal

Santé et bien-être animal sont des domaines où l’IA est appelée à jouer un rôle accru. « Nous sommes encore en phase d’expérimentation, mais beaucoup de projets démontrent le grand potentiel de l’IA, par exemple pour suivre en continu les animaux et détecter précocement des troubles de santé », estime Pauline Ezanno, cheffe du département Santé animale d’INRAE. Ainsi, dans l’unité BIOEPAR, deux projets développent, avec des financements européens et l’Institut Carnot France Futur Élevage, un outil d’aide à la gestion des maladies respiratoires des jeunes bovins (Connect’BRD) obtenu en couplant plusieurs méthodes d’IA. Testé dans 9 élevages, cet outil combine le traitement par l’IA des données issues de capteurs individuels sur les animaux à des modèles épidémiologiques décrits grâce à I’IA de façon explicite, intelligible et révisable. Son objectif : identifier très tôt les animaux malades et guider les éleveurs vers les meilleures interventions possibles, limitant l’utilisation d’antibiotiques.

Le projet WAIT4, financé par le PEPR Agroécologie et numérique, mobilise l’IA et les nouvelles technologies pour évaluer le bien-être des animaux d’élevage confrontés aux défis de la transition agroécologique. Chez les ruminants, il s’agit d’automatiser les suivis en temps réel (via des vidéos, des accéléromètres ou d’autres capteurs connectés) et la détection de seuils d’alertes grâce à l’IA. « On peut détecter des interactions sociales négatives ou positives, de l’inconfort thermique, des maladies ou des boiteries avant même qu’elles ne se manifestent de manière clinique », explique Florence Gondret, chercheuse au sein de l’UMR Pegase.

Comportement et vocalisations, indicateurs de bien-être

Dans la même unité, d’autres recherches visent à évaluer, avec l’aide de l’IA, le bien-être des animaux de manière automatique, en imaginant des systèmes de détection et d’alertes pour les éleveurs. La chercheuse Charlotte Gaillard conduit une recherche sur l’amélioration de leur bien-être initiée par une thèse soutenue par l’institut Convergence #DigitAg. « Grâce aux caméras et à l’analyse d’images vidéo de notre logiciel d’optimisation de l’alimentation des truies, nous essayons de déterminer automatiquement et en continu si l’animal a des interactions positives ou négatives avec ses congénères, ce qui était très peu mesuré », poursuit la scientifique. Le groin, le cou et la queue de chaque animal sont annotés et leurs positions enregistrées. Le logiciel renseigne toutes les demi-secondes sur les activités des animaux, grâce au suivi des coordonnées de ces points, avec leur vitesse de déplacement et la distance entre individus. « À partir de ces données, des algorithmes de machine learning permettent d’identifier avec précision l’existence d’interactions, si elles sont positives ou négatives, et enfin l’orientation de ces interactions », résume la chercheuse. La fréquence des différents types d’interactions pouvant être reliée à l’état de bien-être de chaque animal, on peut ainsi prévenir ou identifier des comportements négatifs. Par exemple, une interaction négative orientée groin-queue peut être en lien avec une morsure de queue.

La chercheuse d’INRAE Céline Tallet se concentre, elle, sur les vocalisations des porcs. Les émotions des cochons sont habituellement analysées à partir de leurs vocalisations, avec des logiciels qui mesurent des caractéristiques comme la fréquence, l’intensité et la durée des sons. Cette méthode, fastidieuse manuellement, est aujourd’hui remplacée par le travail d’un algorithme basé sur des réseaux de neurones développés pour automatiser le processus de reconnaissance des émotions. L’algorithme peut ainsi reconnaître avec plus de 90 % de précision si une vocalisation exprime une émotion positive ou négative, ce qui est supérieur aux méthodes traditionnelles via des images (70–80 %). Le travail sur la bande-son d’un élevage n’est pas encore totalement automatique, car il faut extraire les vocalisations des porcs du bruit de fond. « Même si l’IA permet de réduire les observations faites directement sur les animaux, il est important de ne pas remplacer l’expertise humaine (celle des chercheurs et des éleveurs) dans ces projets, et de bien prendre en compte les aspects éthiques et pratiques de l’IA », rappelle Céline Tallet. Dans le cadre du projet WAIT4, elle s’attache, avec l’Inria, à développer un système couplant analyse d’images et de sons, pour optimiser encore la reconnaissance des états émotionnels des porcs.

Leurrer l’odorat des insectes grâce à l’IA

L’IA joue un rôle clé dans la recherche de solutions de biocontrôle des insectes ravageurs en agriculture, car elle accélère la découverte de nouvelles molécules odorantes capables d’influencer le comportement des insectes. La diffusion de ces molécules dans l’air égare les insectes ravageurs ou les attire dans des pièges – sans affecter les espèces non ciblées. Deux projets vont dans ce sens, basés sur l’étude des récepteurs olfactifs des insectes. Ces récepteurs seront modélisés et criblés par IA pour identifier des molécules capables de leurrer l’odorat des insectes. « Dans le cadre du programme Parsada, l’infrastructure distribuée d’écologie chimique ARDECO utilisera des outils établis d’IA, tandis que le projet InvORIA du programme EXPLOR’AE 2 cherchera à établir des outils d’IA adaptés à la structure unique des récepteurs olfactifs d’insectes pour prédire plus efficacement les molécules odorantes qui les activent », explique Emmanuelle Jacquin-Joly, chercheuse INRAE de l’Institut d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris (iEES-Paris).

Pour en savoir plus, visionner le film Biocontrôle des insectes ravageurs (4'54).

-

Anne-Lise Carlo

(Envoyer un courriel)

Rédactrice

-

Véronique Bellon-Maurel, Jean-Pierre Chanet, Claire Rogel-Gaillard

Pilotes scientifiques