Changement climatique et risques Temps de lecture 15 min

Arbres, forêts et sécheresse

Publié le 27 août 2020

La sécheresse est un évènement caractérisé par un manque d'eau suffisamment long et important pour qu'il y ait des impacts sur la flore (naturelle ou cultivée), la faune (sauvage ou d'élevage) et les écosystèmes.

Les causes et les manifestations en sont multiples, que ce soit un épisode météorologique marqué par des précipitations plus faibles que la moyenne, un manque d’eau dans les sols du fait d’une forte évaporation ou encore un débit des rivières ou un niveau des réserves d’eau (nappes phréatiques, lacs et autres) anormalement bas par rapport à la moyenne.

Phénomènes jusqu’à présent ponctuels, les épisodes de sécheresse sont vraisemblablement amenés à se multiplier sous l’influence du changement climatique. Pour la France métropolitaine, les projections à long terme prévoient une augmentation de la température moyenne de 2 à 4°C d’ici la fin du siècle et une diminution des pluies au printemps et en été, avec des disparités entre les régions.

Les forêts, naturelles ou plantées, couvrent aujourd’hui environ 30 % des terres émergées de la planète. Europe et Amérique sont les continents les plus riches en forêts. Ces dernières couvrent environ 17 millions d’hectares en France métropolitaine (soit là aussi environ 30 % de la surface), avec Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse et Bourgogne-Franche Comté en tête du palmarès des régions les plus boisées. Les départements ultramarins sont aussi fortement boisés, avec par exemple 96 % de la Guyane (soit environ 8,5 millions d’hectares) recouverts de forêts tropicales. Dans toutes les régions, y compris en outre-mer, les épisodes répétés de sécheresse des dernières années ont eu des répercussions sur la santé des forêts et celle des arbres qui les composent.

Qu'est-ce que la sécheresse ?

Niveau des nappes phréatiques, quantité d’eau dans les sols, températures au printemps… Les causes de la sécheresse sont nombreuses et les caractéristiques varient d’une année à l’autre. En savoir plus...

Depuis de nombreuses années, plusieurs sites naturels ou dispositifs expérimentaux sont mis à profit par les scientifiques INRAE pour observer, tester, analyser les milieux naturels sous la contrainte des activités anthropiques et des changements globaux et évaluer leur réponse.

Ce dispositif permet de déterminer l’effet de la diminution des précipitations au printemps sur le fonctionnement de l’écosystème forestier local, d’évaluer la résilience des arbres et de déceler d’éventuelles adaptations biologiques des arbres.

Les conséquences de la sécheresse sur les arbres et les milieux forestiers

Susceptibles de toucher toutes les régions du globe, les épisodes de sécheresse ont des impacts variés sur les milieux naturels forestiers et leur fonctionnement comme sur les arbres qui les composent.

En Afrique tropicale, la sécheresse marquée associée à l’épisode El Niño, succédant à une période de sécheresse en 2014, a conduit à une aggravation du déficit en eau dans la zone racinaire, et à d’importantes pertes de carbone.

Dans les forêts amazoniennes, des changements sont en cours. L’abondance des espèces tolérantes à la sécheresse augmente mais ne compensera pas l'inertie des communautés forestières à réagir au changement climatique.

Pourquoi les arbres meurent-ils en cas de sécheresse intense : comprendre l’embolie gazeuse

Lorsque le dessèchement du sol se combine avec une forte demande évaporative, la menace ultime pour l’arbre est l’arrêt de l’acheminement de l’eau absorbée par les racines vers les parties aériennes où s’effectue l’évaporation. Cet acheminement se fait par des vaisseaux constitués de files de cellules mortes réduites à de longs tubes. Si l’eau des vaisseaux s’évapore brutalement, une poche gazeuse se forme qui bloque le flux d’eau : c’est l’embolie gazeuse. Si trop de vaisseaux sont concernés, cela peut entraîner la mort de l’arbre.

S’adapter pour résister à la sécheresse

L’alternance de saisons sèches et humides est un phénomène répandu dans de nombreuses régions du globe, notamment en zone tropicale. Les recherches menées dans ces régions permettent de mieux comprendre comment les arbres s’adaptent à cette alternance.

Dans les forêts tropicales sèches, la grande quantité d'eau emmagasinée à la fin de la saison humide par la végétation permet aux arbres de développer des feuilles environ un mois avant la nouvelle saison des pluies. L’observation satellitaire montre que ce phénomène se produit sur de grandes surfaces forestières.

En France, les étés 2018 et 2019 ont été particulièrement meurtriers pour nos forêts. Des stratégies d’adaptation pour faire face au risque de dépérissement induit par les sécheresses exceptionnelles existent. Toutefois, si l’adaptation des forêts commence par la gestion forestière, elle concerne tous les acteurs de la filière.

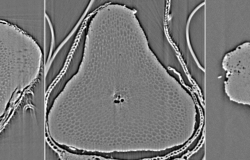

A une autre échelle, une diminution temporaire de l’eau disponible impose aux arbres de pouvoir s’adapter rapidement afin de survivre à cette période défavorable. Ainsi, quand l’eau vient à manquer, le peuplier réduit sa surface foliaire, limitant ainsi les pertes d’eau par évapotranspiration. Cette adaptation peut survenir en quelques jours et elle est réversible, puisque les feuilles qui se développent après un arrosage reprennent la morphologie d'avant la sécheresse.

Des recherches récentes suggèrent l’existence d’une « mémoire » des évènements de sécheresse subis par un individu au niveau de son génome sous la forme de marques dites épigénétiques. Il reste maintenant à comprendre si cette « mémoire » influence les réponses de l’arbre à de futures sécheresses.

Les micro-organismes jouent un rôle important pour la croissance et la santé des arbres. A l’inverse, on sait peu de choses sur leur rôle dans l’adaptation des arbres au changement climatique, en particulier la température et les stress.

Combinant science du sol, écologie microbienne et écophysiologie des arbres, le projet PopMicroClim vise à déterminer le rôle du microbiome de la racine de peuplier noir dans sa réponse face au changement climatique. Un projet d’intérêt pour une gestion durable des forêts.

Des risques combinés : sécheresse et incendies

Le réchauffement climatique accroît les risques de sécheresse et d’incendie pour les forêts françaises. L’adaptation à ces risques passe par la prévision du danger d’incendie et par une gestion forestière réduisant la vulnérabilité des peuplements à la sécheresse et au feu

Le projet Drought&Fire vise à comprendre et prévoir la réponse des plantes ligneuses au déficit hydrique et son impact sur la sensibilité au feu des peuplements forestiers, afin de proposer à terme des indicateurs de danger d’incendie et de vulnérabilité à la sécheresse plus pertinents.

Particulièrement touchée par le changement climatique, la région méditerranéenne est d’autant plus vulnérable aux incendies. Les scientifiques INRAE analysent la réponse des écosystèmes forestiers au changement climatique et aux incendies pour préparer les forêts du futur.

Et demain ?

Le concept de résilience des forêts, c’est-à-dire leur résistance et leur capacité de récupération, suscite un intérêt croissant. Le projet européen Reforce a pour objectif de mieux comprendre ce phénomène et d’encourager une gestion forestière qui favorise la résilience.

La forêt méditerranéenne est un écosystème complexe, tout aussi complexe que la question de son adaptation à la sécheresse et plus largement au changement climatique. Une réflexion que nous livrent Bruno Fady et Guillaume Simioni, chercheurs INRAE, spécialistes en la matière.