Agroécologie Temps de lecture 5 min

Travaux pionniers sur la mémoire de la sécheresse chez les arbres

Publié le 19 septembre 2018 (mis à jour : 04 août 2020)

Le peuplier est une espèce particulièrement sensible à la sécheresse. Quand l’eau vient à manquer, l’arbre réduit sa surface foliaire, limitant ainsi les pertes d’eau par évapotranspiration. Cette adaptation spectaculaire peut survenir en quelques jours et elle est réversible, puisque les feuilles qui se développent après un arrosage reprennent la morphologie d'avant la sécheresse.

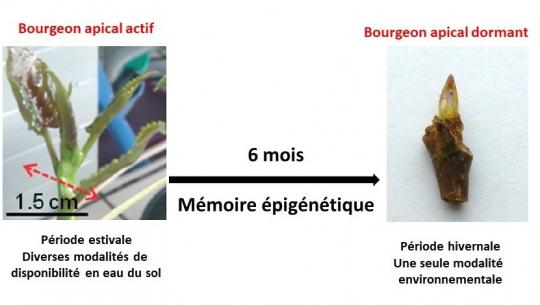

Une expérience préliminaire (1) sur des peupliers en serre, en conditions contrôlées de sécheresse suivie d’un arrosage, laissait à penser que cette adaptation est liée à des modifications de l’ADN génomique par méthylation, modifications dites « épigénétiques ». Ces modifications apparaissent au niveau du bourgeon apical, siège du développement de la tige feuillée. C’est pour mieux explorer ce mécanisme en milieu naturel et dans le temps que les chercheurs d’Orléans et leurs collaborateurs (2) ont mis en place deux nouvelles expérimentations, l’une en pépinière, l’autre en champ. Dans les deux cas, on regarde comment varie la méthylation en réponse à des conditions de sécheresse survenant pendant l’été, saison de croissance végétative (3). A la différence de l’expérience précédente en serre, on mesure cet effet six mois après la survenue de la sécheresse, sur des bourgeons apicaux dormants prélevés en plein hiver. On peut ainsi apprécier la stabilité des méthylations dans le temps, au cours des divisions cellulaires successives, puis de l’installation de la dormance. Plusieurs génotypes de peupliers sont testés dans chaque cas pour évaluer l’influence de la diversité génétique.

Le taux de méthylation globale du génome est corrélé à la croissance de l’arbre, d’une manière qui dépend de la disponibilité en eau

chaque génotype, les chercheurs observent que le taux de méthylation global de l’ADN varie entre la situation favorable et défavorable en eau, de quelques % en pépinière, de 20 à 40 % en champ (4). Cette variation de méthylation ne va pas toujours dans le même sens : pour certains génotypes, il y a « hyperméthylation » en situation de sécheresse, pour d’autres, il y a « hypométhylation », alors que pour d’autres le résultat est neutre. « Mais ces variations ne semblent pas aléatoires pour autant, précise Stéphane Maury, coordinateur de l’étude. Elles sont en effet corrélées à la croissance des arbres, donc à la production de biomasse : en situation favorable, les génotypes les plus productifs sont les plus méthylés, alors qu’en situation de sécheresse, c’est le contraire : les plus productifs sont les moins méthylés. Ce n’est qu’une corrélation, mais cela suggère que le taux de méthylation dépend à la fois du génotype et de son environnement ».

Mise en évidence de régions génomiques concernées par la méthylation en réponse à la sécheresse

Pour analyser plus finement ce qui se passe en termes de méthylation les chercheurs utilisent des « puces » (5) permettant de mettre en évidence individuellement l’état de méthylation d’un million de séquences génomiques, couvrant ainsi le génome du peuplier. Cette étude de « méthylome » est réalisée sur un seul génotype, toujours au niveau du bourgeon apical dormant, en environnement favorable et défavorable en eau pour chaque expérimentation. La comparaison des méthylomes entre la situation normale et la situation de sécheresse met en évidence des régions appelées DMR (en anglais, Differentially Methylated Region) dont la variation de méthylation est restée stable pendant six mois après la sécheresse. On dénombre 871 DMR en pépinière, et 1391 DMR en champ. Une majorité de ces DMR est incluse dans les 4000 DMR qui avaient été identifiées dans l’expérience préliminaire en serre (sur bourgeon actif en cours de sécheresse puis ré-arrosage). En outre, il a été possible de trouver 161 DMR communes aux trois expérimentations (serre, pépinière et champ). Ce sont donc des régions particulièrement intéressantes à étudier, des sortes de « hot-spot » de méthylation, puisque leur état de méthylation varie en réponse à la disponibilité en eau dans tous les cas. On trouve parmi ces DMR communes des gènes connus pour être impliqués dans la réponse aux stress abiotiques, dont la sécheresse. Mais aussi des gènes impliqués dans le métabolisme de l’ARN, dans la division cellulaire et dans la régulation hormonale (acides jasmonique, abcissique, salicylique).

Le rôle de la méthylation de l’ADN dans l’adaptation à long terme à la sécheresse reste à prouver

« Ce que l’on peut conclure de ces expérimentations, résume Stéphane Maury, c’est que certaines régions du génome subissent des modifications de méthylation en réponse à des variations de la disponibilité en eau du sol, que ces modifications sont corrélées à la croissance de l’arbre et qu’il y a aussi une influence du génotype. Autre conclusion importante, ces méthylations sont ciblées dans le bourgeon apical et elles sont stables dans le temps au cours des divisions cellulaires, puisqu’elles perdurent dans les bourgeons dormants plusieurs mois après la sécheresse estivale. Pour passer de cette approche corrélative à une approche plus démonstrative, nous utilisons actuellement des arbres hypo- ou hyper-méthylés par une approche d’interférence ARN et nous testons leur tolérance à la sécheresse. D’autre part, puisque nous avons montré que la méthylation représente une sorte de mémoire des épisodes de sécheresse estivale, il serait intéressant de savoir si les arbres ainsi « marqués » sont plus tolérants à une sécheresse l’année suivante, voire mieux adaptés au manque d'eau à plus long terme (6). C’est notamment l’objectif d’un nouveau projet ANR que je coordonne pour quatre ans, EPITREE - Evolutionary and functional impact of epigenetic variation in forest trees. On touche là des mécanismes d’adaptation à la fois rapides et stables dans le temps qui pourraient être cruciaux pour la survie des arbres en contexte de changement climatique et de sécheresses répétées ».

(1) Lafon-Placette et al., 2018. Changes in the epigenome and transcriptome of the poplar shoot apical meristem in response to water availability affect preferentially hormone pathways, J. Exp. Bot. 69 : 537.

(2) Projet SYLVABIOM - Nouveaux concepts de cultures ligneuses durables pour la production de biomasse à des fins énergétiques (ANR, 2008-2012).

(3) En pépinière, la situation favorable consiste en une irrigation durant l’été. En champ, la situation favorable est représentée par un site dont le sol est riche en eau (Côte d’Or), la situation de sécheresse est représentée par deux sites dont le sol est pauvre en eau (Bretagne et Loiret).

(4) Les variations de méthylation globale sont beaucoup plus importantes en champ qu’en pépinière, ce qui indique qu’en champ, la teneur en eau du sol n’est pas le seul déterminant, même si c’est le principal.

(5) Les puces se présentent sous la forme de lames de verre. Elles permettent de tester un grand nombre de séquences (ici des fragments d’ADN sur lesquels on mesure la méthylation grâce à des d’anticorps spécifiques de la méthylation de l’ADN).

(6) Phénomène appelé priming.

Le Gac, A-L. et al. 2018. Winter-dormant shoot apical meristem in poplar trees shows environmental epigenetic memory. J. Exp. Bot. 69: 4821.

On connait depuis une quinzaine d’années l’importance des phénomènes de méthylation du génome, que ce soit au niveau de l’ADN ou des protéines qui lui sont associées, les histones. Ces « marques », qui modifient l’expression des gènes sans modifier leurs séquences, semblent impliquées dans de nombreux mécanismes d’adaptation à l’environnement. Elles peuvent être stables dans le temps, voire transmissibles entre les générations, mais elles sont aussi réversibles. Elles constituent un « épigénome » qui représente, à côté du génome, une source supplémentaire d’information plus souple et plus réactive.

« La méthylation est un processus continu dans la cellule. Beaucoup de méthylations concernent les régions intergéniques et protègent le génome contre l’instabilité des transposons qu’il contient, explique Stéphane Maury. D’autre part, des sites hypométhylés ont été mis en évidence en corrélation avec certains cancers chez l’Homme. Chez les arbres, il y a encore peu de connaissances sur la stabilité de ces méthylations et leur rôle dans l’adaptation à l’environnement. Avec quelques équipes bien placées au niveau international, la France figure parmi les pionniers dans ce domaine. »

Le projet EPITREE (ANR, 2018-2021) étudie l'impact de la méthylation de l'ADN, l'expression des gènes et la variation allélique en lien avec l'adaptation des arbres à leur environnement et leur plasticité phénotypique.