Dossier revue

Conditions de travail et attractivité

Publié le 14 août 2024

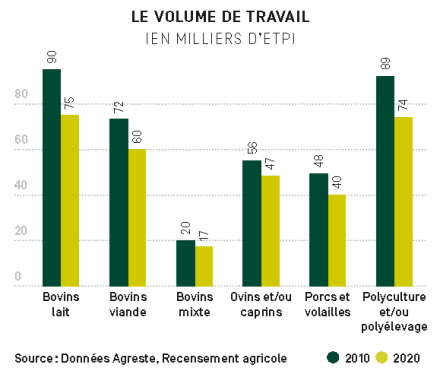

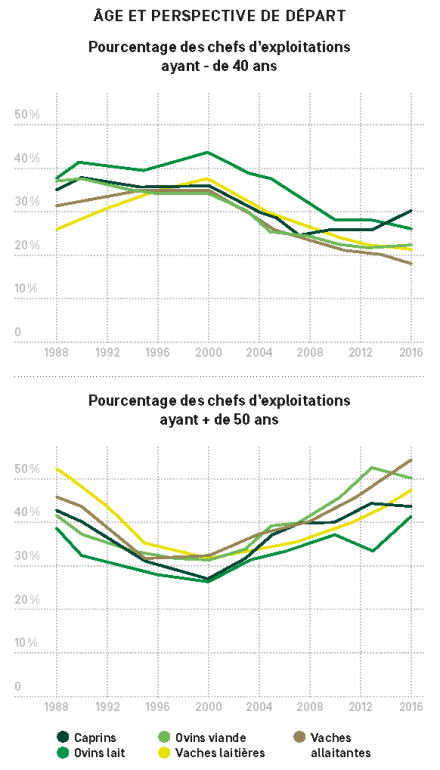

Être éleveur, c’est un métier façonné par des défis quotidiens et une charge de travail souvent sous-estimée par le grand public. Celle-ci se répartit entre l’alimentation, les soins portés aux animaux, la traite, mais aussi la culture de plantes fourragères, l’entretien de l’exploitation (bâtiments et surface agricole), du matériel et la gestion de l’exploitation. Et cette profession n’est pas sans risques. En 2017, la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) estimait à 34,9 % des accidents du travail en milieu agricole en France ceux dont les victimes exerçaient des activités en rapport avec les animaux vivants. Aussi le nombre de chefs d’exploitation en élevage ne cesse de décroître, avec un taux de remplacement anticipé de 50 % sur 2018-2027 pour les élevages de ruminants.

De nombreuses solutions sont explorées et mises en place, de l’aide à l’installation pour alléger le risque financier, aux nouvelles formes de gestion par société ou l’intégration croissante d’outils robotiques et numériques. Au-delà de ces solutions spécifiques, il s’agit plus globalement de repenser le travail en élevage pour augmenter son attractivité et garantir un avenir à cette profession qui est essentielle en France et dans le monde.

L’apport de la robotique et du numérique

C’est en 1992 dans la Somme que la première salle de traite robotisée a été installée. Depuis, robots et automatismes se sont développés dans les exploitations sans pour autant se généraliser. Seules 10 % des exploitations françaises de vaches laitières sont équipées en robot de traite quand les pays scandinaves occupent le haut du tableau européen avec 30 % en Suède et 25 % au Danemark. Le renouvellement des générations cependant amplifie le mouvement. Ainsi, 70 % des nouvelles exploitations françaises s’équipent.

70 % des nouvelles exploitations françaises s’équipent d'une salle de traite robotisée.

Les systèmes et applications numériques de surveillance des cheptels se répandent. En pastoralisme, les puces et systèmes GPS permettent de suivre les troupeaux. Les colliers connectés aident à retrouver les individus égarés pour les élevages en plein air, à les contenir sur une zone délimitée mais sans clôture grâce au virtual fencing encore en test, et à relever et transmettre les données sur l’état des animaux libres ou en stabulation, jusqu’à donner des alertes précoces sur la maladie ou le stress de certains. Des outils électroniques fournissent une évaluation de la qualité des herbes au pâturage (herbomètre). Des systèmes automatiques et robots accompagnent l’éleveuse ou l’éleveur pour sécher les foins, gérer les stocks de nourriture (hygrométrie et température des salles et silos, préparation ou distribution des rations, ouverture de clôtures à distance, etc.). Piloté par l’association Robagri représentante de toute la filière et par un comité scientifique présidé par INRAE, le Grand Défi Robotique agricole, doté de 21 M € dans le plan France 2030, a été missionné par le gouvernement pour amplifier et accélérer ces innovations. Il soutient par exemple des travaux sur des robots qui scarifient et assainissent les litières pour éviter le développement des maladies et améliorer le bien-être des animaux.

Repenser le travail

Si les robots et outils impliquent souvent un apprentissage de la part des animaux qui doivent s’y habituer, il change en profondeur le travail de l’éleveur et réorganise de fait ses journées. Nathalie Hostiou, de l’unité Territoires près de Clermont-Ferrand, en a fait le constat lors d’une enquête auprès des éleveurs de bovins du Puy-de-Dôme : « Cela redonne du sens et supprime du stress, en permettant d’aller voir les animaux à un moment pertinent, signalé par les capteurs. L’œil humain complète les données des capteurs et inversement le capteur peut confirmer le constat visuel ». Ces technologies allègent la pression, limitent les erreurs, les astreintes et libèrent un temps précieux pour les éleveurs, qui peuvent le consacrer à la gestion, à s’accorder une demi-journée de repos hebdomadaire ou s’organiser pour des fins de semaine moins chargées.

D’autres stratégies vont dans le même sens. Des changements dans les modalités de distribution des aliments peuvent également alléger les journées. Il peut s’agir aussi de réorganisation ergonomique des lieux pour un gain de temps et de bien-être pour les animaux comme pour les éleveurs. Dans certains cas, les éleveurs font même le choix de réduire leur production : réduire les cheptels bien sûr mais aussi, en élevage laitier, sauter une traite par semaine, voire passer à un système de monotraite (1 fois par jour).

Réseaux et modélisation pour accompagner le changement

Faire évoluer le travail en élevage requiert bien souvent une réorganisation en fonction des types de pratiques retenues, des outils choisis. Cela nécessite des investissements financiers et matériels, et l’acquisition de nouvelles compétences. Aussi pour aider les éleveuses et éleveurs dans leurs réflexions la recherche expérimente avec l’aide de nombreux agriculteurs organisés en différents réseaux. Le réseau mixte technologique (RMT) Travail en agriculture rassemblant 50 partenaires, dont INRAE et animé par l’Idele-Institut de l’élevage, VetAgroSup et les chambres d’agriculture de Bretagne, participe et encourage ce type de réflexions.

La modélisation est une aide précieuse pour prendre en compte les multiples paramètres et imaginer des systèmes plus durables et plus résilients. Les modèles simulent les conséquences de changements, techniques ou environnementaux, et fournissent un appui à la prise de décision. Ainsi, par exemple, David Renaudeau, de l’unité Physiologie, Environnement et Génétique pour l’Animal et les Systèmes d’Élevage (Pegase), près de Rennes, a mis au point en collaboration avec l’Ifip-Institut du Porc, un outil logiciel pour évaluer la vulnérabilité d’une exploitation à la hausse des températures dans les bâtiments. En évaluant le risque de perte de production, en termes de coût et aussi d’impact environnemental, le logiciel permet à l’éleveur d’analyser la pertinence des différentes stratégies possibles d’adaptation (climatisation des bâtiments…).

Un enjeu mondial

L’attractivité des métiers de l’élevage est un enjeu mondial. Plus de 20 organisations africaines se sont associées au Cirad et à INRAE dans le cadre de l’initiative Transformer les Systèmes Alimentaires et l’Agriculture par la Recherche en partenariat avec l’Afrique (TSARA). L’organisation du travail, la perception des travailleurs et leurs motivations à rester sur la ferme font là aussi partie des axes majeurs de recherche.

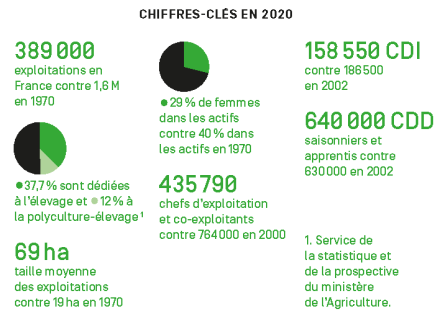

Qui sont les travailleurs agricoles en France ?

En réduction forte et constante depuis 70 ans, la main-d’œuvre agricole se recompose en parallèle de l’évolution des structures. Les exploitations suivent une double tendance : d’une part la baisse du nombre d’exploitations et d’autre part l’agrandissement de la taille moyenne des exploitations. Ainsi, les microexploitations 1 ont fortement diminué même si elles sont encore aujourd’hui majoritaires. Parallèlement, on observe une augmentation du recours à la gestion par société et de la part de la main-d’œuvre salariée.

Ainsi, depuis 2002, le nombre de cheffes et chefs d’exploitation et les effectifs de la main-d’œuvre familiale ont fortement baissé (- 30 % de 2002 à 2016). Sur la période 2002-2016, le nombre de CDI a aussi baissé mais de manière moins importante et il augmente depuis quelques années. Le nombre important de contrats précaires (CDD, saisonniers et apprentis) est plutôt stable, avec une surreprésentation des femmes, des étrangers, des jeunes de moins de 25 ans et des retraités.

Après une certaine baisse, la proportion globale des femmes se stabilise actuellement un peu en dessous du 1/3 des actifs agricoles.

1. Le recensement général agricole propose un barème de taille économique des exploitations à partir d’un potentiel estimé, la production brute standard (PBS) :

– micro-exploitation : PBS < 25 000 €/an,

– petite : entre 25 000 et 100 000 €,

– moyenne : entre 100 000 et 250 000 €,

– grande : ≥ 250 000 €

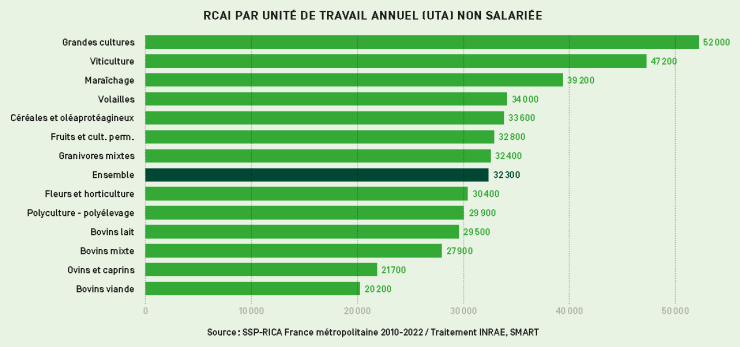

Revenus des chefs d’exploitation, agriculture et élevage

Le revenu des chefs d’exploitation dépend du résultat généré par les exploitations agricoles. Pour évaluer ce revenu, on s’appuie sur le résultat courant avant impôt (RCAI) de l’exploitation qui intègre les aides directes reçues dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC), rapporté à l’emploi agricole non salarié à plein temps. Le RCAI varie fortement selon les types d’activité principalement en fonction des productions mises en œuvre, de la productivité du travail, de l’efficience productive et du taux d’endettement. « En schématisant, les exploitations productives, efficientes et peu dépendantes de la dette permettent souvent d’obtenir un niveau de rémunération satisfaisant », détaille Vincent Chatellier 1.

Cependant, près de 20 % des exploitations agricoles françaises sont économiquement très fragiles.

En France, les exploitations spécialisées en élevage de ruminants ont en moyenne le RCAI le plus bas par équivalent temps plein, le plus bas étant celui de l’élevage en bovins-viande à 20 200 €, le haut du tableau étant occupé par les exploitations spécialisées en grandes cultures (56 300 € de RCAI en moyenne). Pour chaque activité, des disparités importantes existent entre exploitations.

Sur la période 2010 à 2022, pour 42 % des exploitations agricoles françaises, le RCAI serait nul en l’absence des aides PAC. Pour les exploitations en bovins-viande, les aides de la PAC représentent en moyenne 200 % de leur RCAI, alors qu’elles représentent 84 % du RCAI en bovins lait et 74 %

du RCAI des exploitations agricoles françaises. « Sans ces aides, il y aurait certainement beaucoup d’exploitations qui seraient en difficulté économique », commente Laurent Piet, économiste à INRAE.

1. Chatellier V. (2021). L’hétérogénéité des revenus des actifs non-salariés dans l’agriculture française : un regard au travers de deux grilles typologiques. Économie rurale, 378, 57-75.

Chatellier V., Détang-Dessendre C., Dupraz P., Guyomard H. (2021). Revenus agricoles, aides directes et future PAC : focus sur

les exploitations françaises de ruminants et de grandes cultures. INRAE Productions Animales, 34(3), 173-190.

-

Alice Vettoretti

(Envoyer un courriel)

Rédactrice