Dossier revue

Changement climatique et risquesComprendre la nature des risques

Publié le 20 janvier 2025

« Il y a deux ans, ici, les grands arbres nous inondaient d’ombre. […] On ne voyait plus le ciel sous les houppiers démesurés des immenses pins. Aujourd’hui, on voit l’univers entier. Il n’y a plus d’arbres ou alors quelques feuillus sans feuilles, tout noirs. » Ainsi témoigne le garde de la forêt de La Teste, en Gironde, en mai 2024 1. La succession de deux années sèches (2020 et 2021), puis d’incendies en 2022, suivies d’attaques d’insectes sur les arbres restants en 2023, a eu raison de 90 % de cette forêt girondine. Cet exemple illustre la problématique multirisque induite par le changement climatique. Or, cette combinaison de risques complique leur compréhension, leur quantification et leur modélisation. « On dispose de modèles raisonnablement efficaces pour évaluer le risque pour chaque aléa, mais pas encore de modèles multirisques. C’est un vrai front de recherche », indique Nicolas Eckert, spécialiste des risques naturels en montagne à INRAE.

Risques interconnectés, impacts amplifiés

Incendies, sécheresses, inondations, tempêtes, érosion et invasions biologiques ne sont pas des phénomènes nouveaux, mais ils sont devenus plus intenses et plus fréquents. Ce qui est nouveau, c’est l’augmentation des interconnexions entre les différents aléas et enjeux, qui amplifient encore leurs impacts. C’est aussi le fait que ces risques peuvent s’étendre à de nouvelles zones géographiques, activités et infrastructures, ou encore concerner des écosystèmes jusqu’alors épargnés. Ces risques multiples et interconnectés concernent aussi l’agriculture. Le rendement et la qualité des cultures sont déjà affectés directement par la modification de la température ou du régime des pluies, mais aussi par des maladies, ravageurs ou plantes adventices dont le développement est favorisé par ces conditions climatiques modifiées.

Autre caractéristique, les risques sont très changeants. Une étude d’INRAE montre par exemple qu’en vallée de Haute Maurienne, malgré les dispositifs de protection, le risque lié aux avalanches a augmenté depuis 200 ans, principalement à cause de l’étalement de l’habitat vers les zones vulnérables 2. A contrario, dans d’autres vallées proches, le risque s’est drastiquement réduit en fond de vallée grâce à l’afforestation 3. La dynamique d’évolution des risques dépend du contexte local : évolution des caractéristiques physiques et sociales, mesures de gestion…

Le cas des aléas extrêmes

Enfin, le tableau ne serait pas complet sans mentionner les évènements qui surviennent à travers le monde de manière inattendue et qui sidèrent par leur ampleur : mégafeux, cyclones, vagues de chaleur extrême, submersions liées à la conjonction de pluie, vent et houle, glissements de terrain… Travailler sur ces aléas extrêmes implique de faire appel à des méthodes de prévision et à des modèles mathématiques spécifiques. Thomas Opitz, modélisateur à INRAE, a développé de tels modèles statistiques, capables d’intégrer des incertitudes et utilisant des données recueillies sur de grandes périodes, parfois de l’ordre du siècle.

Il a pu ainsi établir une carte de risques de glissements de terrain dans une région d’Italie particulièrement exposée 4. Quant à la gestion de ces aléas extrêmes, faute de pouvoir les anticiper, elle se limite le plus souvent à des réparations et compensations a posteriori.

Le changement climatique est lui-même caractérisé par le réchauffement global de l’atmosphère terrestre : canicules, feux, sécheresses, inondations, érosion, éboulements, recul de la cryosphère, montée des eaux, tempêtes, développement de maladies et ravageurs. Les zoonoses, qui se transmettent de l’animal à l’homme, sont, elles aussi, parfois favorisées par le changement climatique 5.

Des impacts humains, économiques et environnementaux toujours plus lourds

Les aléas d’ordre climatique ont de nombreuses conséquences. Selon l’Organisation météorologique mondiale, ils ont tué 115 personnes par jour en moyenne au cours des 50 dernières années. Sur cette période, le coût des catastrophes a augmenté – il a été multiplié par 5 –, ainsi que le poids des inégalités sociales dans la vulnérabilité à ces catastrophes 6. En France, les inondations ont représenté 49 % du coût des catastrophes naturelles entre 1982 et 2022.

À l’échelle mondiale, on craint notamment la montée des eaux liée à la fonte des glaces, la perte des réservoirs d’eau douce après la fonte des glaciers et de la banquise ou bien encore la salinisation des terres côtières avec pour conséquences le déplacement de populations humaines.

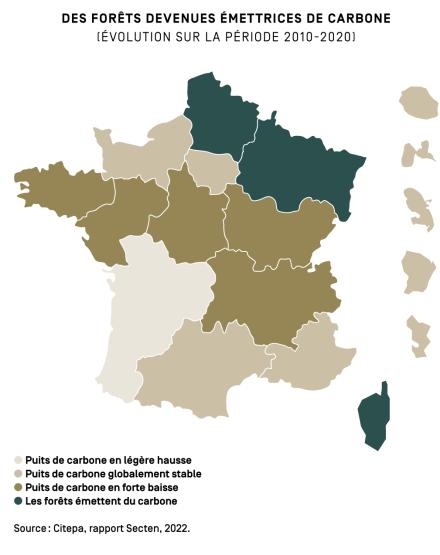

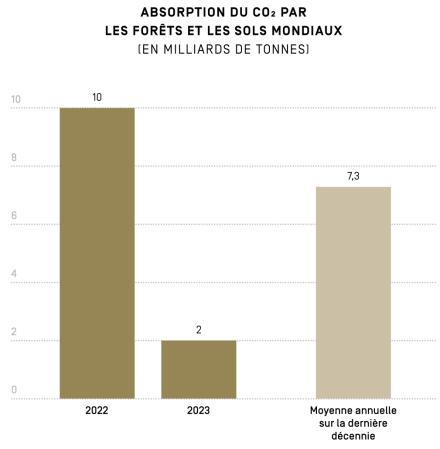

En France, la forêt a perdu la moitié de sa capacité de stockage du CO2

À cause de la mortalité accrue de la forêt, sous l’effet combiné des sécheresses, incendies, tempêtes et ravageurs, les puits de carbone terrestres (forêts et sols) sont menacés (voir carte). En une année, les forêts et les sols mondiaux ont perdu 80 % de leur capacité d’absorption du CO2 (environ 2 milliards de tonnes en 2023 contre environ 10 milliards en 2022), notamment en raison de la sécheresse en Amazonie et des incendies au Canada et en Sibérie. En France, la forêt a perdu la moitié de sa capacité de stockage du CO2. Dans certaines régions, comme le Grand Est, les forêts sont même devenues émettrices nettes de carbone.

Des écosystèmes perturbés

On constate aussi une modification des écosystèmes naturels et agricoles avec un déplacement des aires de répartition des végétaux et des animaux qui peut affecter la biodiversité. Le changement climatique amplifie la dispersion d’espèces invasives et leurs impacts. Par exemple, le parc naturel de la Brière en Loire-Atlantique, apprécié pour la navigation de loisir, est envahi par des espèces invasives dont deux sont particulièrement préoccupantes : une plante amphibie, la jussie, et l’écrevisse de Louisiane. Deux espèces qui se confortent l’une l’autre. En effet, la plante offre un abri pour l’écrevisse tandis que celle-ci découpe avec ses pinces des boutures de jussie, favorisant ainsi sa multiplication et sa dispersion. Les espèces autochtones sont décimées – concurrencées par la jussie, consommées par l’écrevisse –, la navigation est entravée et le pâturage des vaches est empêché par une substance acide émise par la plante invasive. Tout l’écosystème est perturbé.

« Grâce à une méta-analyse de plus de 10 000 publications, les coûts des invasions biologiques dans le monde ont pu être chiffrés. Ils sont de l’ordre de 200 milliards d’euros entre 1970 et 2020, et il s’agit là d’une sous-estimation des coûts réels 7. Les coûts de gestion sont approximativement 10 fois moindres que les coûts générés par les dommages subis : les invasions biologiques ne sont pas assez gérées », indique Pierre Courtois, économiste de l’environnement à INRAE 8.

Repenser l'agriculture : une urgence mondiale

Quant à l’agriculture, des pertes de rendement liées aux aléas climatiques (manque d’eau, gels, excès de pluie) peuvent occasionner des pénuries alimentaires à l’échelle régionale et mondiale. Le 6e rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) mentionne une perte moyenne de 5,3 % de rendement pour le maïs, le blé et le riz au niveau mondial entre 1961 et 2017 9. Les déplacements de populations, la compétition pour des ressources devenues plus rares (eau, sol), le renchérissement du coût de l’alimentation, sont autant de sources potentielles de conflits.

« Tout cela doit nous inviter à repenser les interactions dans nos sociétés aux échelles locales et mondiales. Il faut protéger les écosystèmes ou accompagner leur adaptation aux nouvelles conditions climatiques, avec l’ambition de renforcer les multiples services qu’ils rendent pour l’humain et plus généralement la vie. Il faut aussi bien sûr réduire autant que possible le changement climatique lui-même », résume Samuel Soubeyrand, chef de département adjoint Santé des plantes et environnement à INRAE.

1. Source : journal Sud-Ouest du 14 mai 2024.

2. Zgheib T., […], Eckert N. (2020). Global Environmental Change, 65.

3. Afforestation : boisement de surfaces qui n’étaient pas forestières initialement.

4. Lire l’article.

5. Voir Ressources 6. Le changement climatique peut influer sur certains vecteurs de maladies. Par exemple, la période d’activité de la tique s’allonge à certains endroits et l’aire de répartition des moustiques peut s’étendre. L’initiative internationale PREZODE mobilise plus de 20 pays pour prévenir précocement l’émergence de nouvelles maladies.

6. Eckert N. et al. (2023). Nat. Sci. Soc. 31-3, 325-346.

7. En France, 1,14 milliard d’euros de 1993 à 2018.

8. Courtois P. et al. (2023). Science of The Total Environment, 878.

9. 6e rapport du GIEC, p. 724-725.

-

Pascale Mollier

(Envoyer un courriel)

Rédactrice

-

Nicolas Eckert, Samuel Soubeyrand, Alban Thomas

Pilotes scientifiques