Dossier revue

Changement climatique et risquesMieux gérer les risques naturels

Publié le 22 janvier 2025

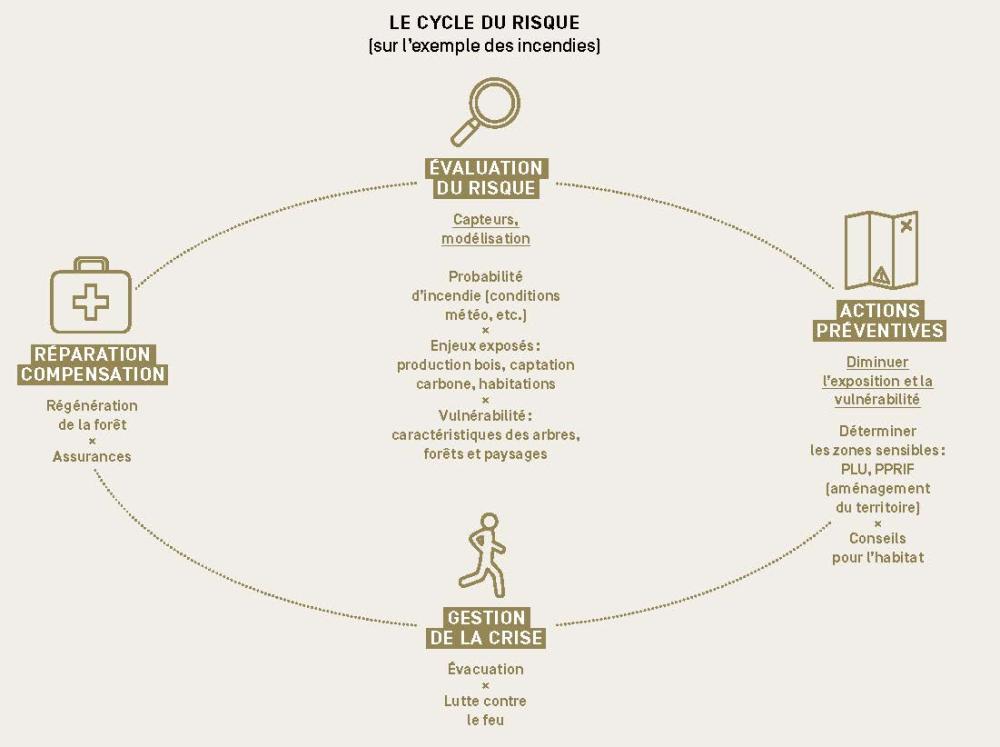

La gestion des risques naturels nécessite une approche globale de toutes les étapes du cycle du risque : l’évaluation du risque à court et long terme, les alertes précoces, les actions préventives, la gestion de la crise, et enfin les mécanismes post-crise que sont la réparation et la compensation. Les recherches sur l’évaluation des risques doivent toujours s’accompagner d’un appui aux gestionnaires des risques sur les systèmes d’alerte rapide ainsi que sur les actions de prévention pour les réduire.

Les risques d’incendies flambent !

Les travaux d’INRAE sur les incendies de forêt illustrent bien la notion de cycle du risque, avec la prise en compte de toutes ses étapes. Chaque année, en moyenne près de 60 000 feux de forêts sont recensés en Europe, principalement sur la rive nord de la Méditerranée. Ce sont ainsi 500 000 hectares qui sont en proie aux flammes. En France, 6 000 communes sont classées à risque, dont deux tiers dans le Sud. La saison à risque n’est plus cantonnée à l’été, mais s’étale de mars à octobre. Les projections d’INRAE montrent que c’est dans le Sud-Est que la progression des feux serait la plus importante dans les décennies à venir, mais le Sud-Ouest n’est pas épargné. De nouvelles régions seront touchées dès 2050 à l’Est comme à l’Ouest : Haut-Languedoc, Causses, Cévennes et monts d’Ardèche, arrière-pays provençal, deux tiers nord des Landes et une partie de la Dordogne.

D’après ces projections, il y aurait, à l’horizon 2090, une dizaine de jours par an avec 7 feux de plus de 1 ha en même temps, contre 1,8 journée de ce type actuellement, obligeant à une plus forte dispersion des moyens de lutte. Ces projections aideront les préfectures et autres services de l’État à prioriser leurs actions de prévention et de lutte contre le risque d’incendie.

WUImap, le logiciel en ligne d’aide à la décision issu des travaux sur l’interface habitat-forêt, permet aux services de l’État de raisonner l’aménagement du territoire et de préparer les documents de planification : plan local d’urbanisme (PLU) et plan de prévention du risque d’incendies de forêts (PPRIF). La principale recommandation en matière d’urbanisme consiste à favoriser la construction près des villes existantes plutôt que l’essaimage dans les milieux ruraux et forestiers. Un logiciel analogue, RUImap (Rural Urban Interface), a été développé à l’échelle européenne et testé sur trois zones : la région de Valence en Espagne, la Sardaigne et les Bouches-du-Rhône. Dans ce département français, une action de sensibilisation des citoyens a également été menée. Une enquête a permis de mieux cerner la manière dont la population appréhende le risque incendie. Des conseils pour l’habitat sont d’ores et déjà diffusés : construire des maisons en matériau non combustible (pierre, métal) ; disposer d’un point d’eau ; gérer la végétation dans les 50 mètres entre la maison et la forêt, éviter les haies près des maisons ; privilégier les plantes grasses près du bâti ; éviter les arbres en surplomb des maisons ; ramasser les feuilles mortes, etc.

Risques de feu dans le Sud Est

Selon le scénario GIEC RCP 8.5 (qui prévoit un réchauffement global autour de 4 °C en France à la fin du siècle)

+ 13 à 22 %

Hausse de l’activité moyenne des feux dès 2030

7 à 10 grands feux

(+ de 100 ha) par an en 2050, jusqu’à 20 par an en 2090

40 grands feux par an

lors des années extrêmes contre 18 actuellement

Comment régénérer la forêt en la rendant plus résiliente ?

Des outils de cartographie permettent aussi de visualiser à partir d’images satellites le niveau des dommages causés, les essences d’arbres touchées et d’analyser la dynamique de régénération de la forêt, comme cela a été réalisé dans le parc national de Port-Cros en 2017 après l’incendie qui a ravagé plus de 500 ha de végétation.

Le parcours du cycle du risque s’achève avec les étapes de gestion a posteriori et de réparation. La régénération des forêts permet de réparer les dégâts d’incendies mais aussi de lutter contre le dépérissement forestier et de s’adapter aux changements climatiques. Son coût global est très élevé. En France, le renouvellement forestier fait l’objet d’une enveloppe de 150 millions d’euros dans le plan France Relance annoncé fin 2020 par le gouvernement. Un plan national lancé en 2023 vise aussi à planter un milliard d’arbres sur des espaces laissés vacants par la déprise agricole. Cependant, pour Hervé Jactel, écologue à INRAE, il n’y a pas assez de recommandations pour diversifier les essences à l’échelle de la parcelle, ce qui est pourtant un facteur clé de l’adaptation au changement climatique.

Habitat et forêt, une combinaison périlleuse

L’incendie résulte de la conjonction de trois éléments : un combustible (végétaux), une source de feu (action humaine ou naturelle comme la foudre) et des conditions météorologiques (vent, absence de pluie, chaleur) favorisant l’allumage et la propagation du feu.

Comme 9 feux sur 10 sont d’origine humaine (malveillance, négligence, accidents), les recherches d’INRAE se sont portées sur l’analyse des interfaces habitat-forêt, où la majorité des feux se déclarent.

Une carte de France avec 12 classes d’interfaces a été établie en utilisant des images satellites, permettant de révéler les zones à risques et de préciser les obligations de débroussaillement et les zones à bâtir à l’échelle des communes.

Des assureurs de plus en plus frileux

Du côté des propriétaires privés, qui possèdent 75 % de la surface forestière française, l’assurance peut apporter une aide financière précieuse

pour reconstituer les forêts. D’autant plus que ces propriétaires risquent de perdre une partie de leurs bénéfices sur la vente du bois du fait des aléas d’ordre climatique. Par exemple, dans le Grand Est, à la suite d’attaques d’insectes xylophages (scolytes) en 2019-2020, une grande quantité de bois d’épicéa a été mise sur le marché, faisant baisser les prix de vente de 70 %. « Cependant, regrette Marielle Brunette, économiste à INRAE, seuls 5 % des propriétaires sont assurés et il n’est actuellement possible de s’assurer que contre les tempêtes et/ou les incendies. » La chercheuse conduit actuellement un programme pour adapter les termes des contrats d’assurance aux attentes des propriétaires, via un questionnaire détaillé : durée du contrat, montant de la franchise, intérêt d’une assurance multirisque. Cette collecte de données, menée à l’échelle européenne, intéressera les assureurs.

Ces derniers commencent en effet à être réticents pour assurer certains risques de plus en plus élevés, comme le risque incendie en Californie ou le risque de submersion marine en Australie. Les primes d’assurance menacent d’être revues à la hausse, accablant les habitants des zones les plus vulnérables. Pour faire face, des solutions existent, essentiellement en renforçant la prévention et la compréhension des risques. « On peut malgré tout considérer que les systèmes bancaires et assurantiels sont suffisamment solides, conclut Marielle Brunette. En France, ils sont tenus par l’État de posséder un capital adapté et peuvent recourir à de nouveaux outils financiers de partage des risques, comme des “obligations catastrophes” avec des rendements attractifs, qui ont le vent en poupe. »

La montagne gronde

Les précipitations, la fonte des neiges ou les cycles de gel et de dégel sont les principaux déterminants des risques de chutes de pierres, ce qui laisse à penser que ces risques vont augmenter avec le changement climatique. Ainsi, en altitude, le lien a été établi sans équivoque entre l’augmentation des chutes de blocs et le dégel du pergélisol lié au réchauffement climatique. En revanche, des études conduites par INRAE dans les massifs du Vercors et du Diois montrent qu’en dessous de la limite du pergélisol (2 500 m en France), le risque lié aux chutes de blocs n’augmente pas significativement.

Il existe un lien fort entre la forêt et les chutes de pierres en montagne. Pourquoi ? Parce que la forêt est essentielle pour les prévenir. Les racines des arbres ancrent les pierres, tandis que les troncs couchés et les souches forment des obstacles pour les blocs qui se détachent. En France, 1 % de la surface forestière a reçu le statut de « forêt de protection » vis-à-vis des chutes de pierres, des avalanches ou de l’érosion. Des travaux récents d’INRAE montrent que les forêts composées d’une mosaïque de peuplements à différents stades de développement et d’arbres de diamètres très variés offrent la meilleure protection contre les chutes de pierres.

Très récemment, des scientifiques d’INRAE et de l’université Grenoble Alpes, en lien avec des chercheurs chiliens et suisses, ont mis au point une méthode pour quantifier finement le risque lié aux chutes de blocs en montagne et l’ont appliquée dans les Andes chiliennes. Ces travaux permettent d’améliorer considérablement la prévention, en déterminant avec précision les villages et les portions de routes qui sont les plus exposés. La méthode prend en compte divers facteurs déclenchants et l’ensemble des enjeux exposés (vies humaines, habitations, activités économiques, infrastructures).

40 %

Surface de forêt dans la région alpine européenne dont 21,5 % ont une fonction de protection contre les chutes de rocs

80 %

des forêts de protection protègent des routes, 55 % protègent des bâtiments et 6 % protègent des voies ferrées

Quand les glaciers s’en mêlent

Autre exemple des conséquences en cascade induites par le réchauffement climatique en montagne : la fonte des glaciers libère des sédiments qui sont entraînés par de fortes pluies aggravant les conséquences des crues en aval. Dans ce contexte, INRAE travaille en lien étroit avec la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) du ministère en charge de l’Écologie. L’institut contribue au pilotage du Plan national d’action pour la prévention des risques d’origine glaciaire et périglaciaire (PAPROG) et vient en appui aux services de l’État en région pour la rédaction des plans de prévention des risques naturels (PPRN).

En 2021, INRAE a reçu la certification ISO 9001 pour l’ensemble de son système d’expertise pour la gestion des risques gravitaires en montagne (avalanches de neige, chutes de blocs, laves torrentielles…) et des ouvrages hydrauliques (barrages, digues…). Une certification qui conforte le haut niveau de fiabilité des expertises menées par INRAE dans des domaines à fort enjeu de sécurité publique. Plusieurs guides et recommandations sur la gestion du risque rocheux sont à la disposition des acteurs concernés : gestionnaires, bureaux d’études, entreprises.

-

Pascale Mollier

(Envoyer un courriel)

Rédactrice

-

Nicolas Eckert, Samuel Soubeyrand, Alban Thomas

Pilotes scientifiques