Dossier revue

Changement climatique et risquesQuelles menaces pour l’agriculture et l’alimentation ?

Publié le 23 janvier 2025

Essentielle pour l’agriculture, la ressource en eau est fragilisée par les sécheresses et la modification du régime des pluies. L’utilisation de la modélisation numérique dans le cadre du projet Explore2 a fourni des projections de la ressource en eau en France jusqu’en 2100 à une échelle très fine, sans équivalent en Europe, selon différents scénarios du GIEC.

| RCP 8.5 | Les émissions de GES continuent d’augmenter au rythme actuel (scénario le plus pessimiste). |

| RCP 4.5 | Scénario avec stabilisation des émissions avant la fin du XXIe siècle à un niveau faible. |

| RCP 2.6 | Scénario à très faibles émissions avec un point culminant avant 2050 (scénario le plus optimiste). |

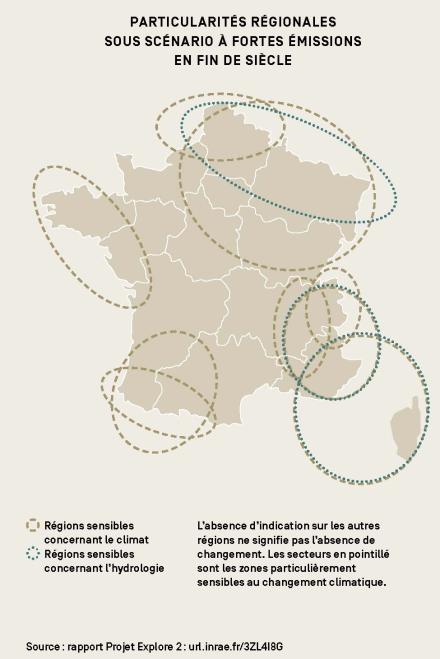

Pour le scénario 8.5 à fortes émissions 1, des tendances ont pu être dégagées, avec des différences selon les régions : forte baisse des pluies en été et augmentation en hiver, avec pour conséquence une hausse de la recharge hivernale des nappes, sauf dans le Sud de la France et en Bretagne. La surface touchée par le manque de précipitations double en France hexagonale pendant que celle touchée par une sécheresse des sols triple. Les débits estivaux des cours d’eau baissent en moyenne de 30 %, ce qui n’empêche pas un risque de crues plus intenses à certains endroits.

1. Le scénario GIEC RCP 8.5 Explore2 correspond à une progression des émissions de GES au rythme actuel, avec un réchauffement global autour de 4 °C en France à la fin du siècle et des étés beaucoup plus chauds (+ 4,7 °C en moyenne) par rapport à 1976-2005.

Les acteurs de l’eau contre-attaquent

Ces tendances à l’augmentation des risques de sécheresses et/ou d’inondations interpellent les gestionnaires de l’eau, qui doivent adapter leur stratégie dans les territoires. Les acteurs de l’eau disposent d’une aide pédagogique pour interpréter les résultats d’Explore2 (MOOC, fiches de synthèse, livre blanc) et d’outils d’aide à la décision élaborés dans le cadre du projet Life Eau&Climat : diagnostic des vulnérabilités à l’échelle locale et définition de trajectoires d’adaptation. Les acteurs de l’eau des bassins de la Vienne et de la Garonne par exemple ont ainsi pu acquérir une vision des vulnérabilités de la ressource en eau dans leur territoire pour définir leur stratégie d’adaptation.

INRAE apporte son expertise et son appui pour la gestion de la ressource en eau dans l’Hexagone, où les plus fortes consommations d’eau sont en lien avec l’agriculture irriguée (58 %), la consommation d’eau potable (26 %) et les usages industriels (16 %). Les scientifiques proposent en particulier des méthodes de concertation innovantes pour aider l’ensemble des acteurs concernés à construire des projets territoriaux (PTGE) au sein des bassins-versants en France (Les PTGE ont été mis en place par le gouvernement en 2019 pour encourager

une gestion collective et économe en eau). D’autres travaux mobilisent l’économie comportementale et la modélisation pour étudier des leviers efficaces d’économie d’eau : tarification progressive, paiements incitatifs pour les agriculteurs ou compteurs d’eau « intelligents » jouant sur la norme sociale, labels « économe en eau » pour les agriculteurs et les consommateurs. Des recherches sont menées par ailleurs pour mettre au point des variétés de blé qui résistent mieux au stress hydrique, des systèmes d’irrigation plus économes en eau ou pour optimiser le traitement et la réutilisation des eaux usées.

Surfaces mondiales cultivées en blé et touchées par la pénurie d'eau

15 % aujourd’hui

60 % d’ici la fin du siècle (selon le scénario RCP 8.5 du GIEC)

Des rendements agricoles fluctuants

Une étude internationale de 2019 montre qu’en se plaçant dans un scénario d’émissions très élevées de GES (RCP 8.5), plus de 60 % des surfaces mondiales cultivées en blé seront confrontées au même moment à de graves pénuries d’eau d’ici la fin du siècle, contre 15 % aujourd’hui. C’est pourquoi prévoir le rendement des cultures représente un fort enjeu pour l’alimentation mondiale. « Le rendement des cultures dépend des conditions météorologiques, qui, par définition, ne sont pas prédictibles puisqu’elles se caractérisent par leur grande variabilité d’une année sur l’autre. Mais on peut utiliser la modélisation pour calculer des probabilités », explique Denis Allard, statisticien à INRAE, qui dirige la chaire Geolearning. Pour cela, les scientifiques utilisent un générateur aléatoire de conditions météo entraîné et calibré à partir de séries météo observées. Le générateur crée des séquences météo pluriannuelles qui dessinent autant de scénarios possibles. En couplant ces scénarios avec un modèle de croissance de culture, on peut calculer des probabilités de rendement, par exemple, estimer la proportion d’années pour lesquelles le rendement est réduit de 10 ou 20 %. Cela permet de quantifier le risque, mais pas de savoir quand il va se produire…

Les déviations climatiques sous les radars

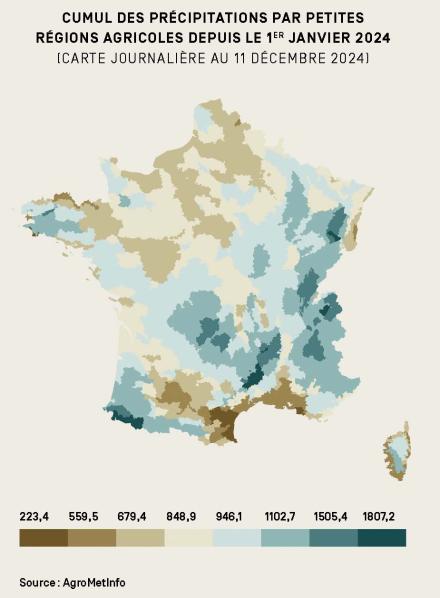

À l’échelle de la France, une application créée par INRAE propose de suivre en temps réel les déviations climatiques par rapport à une norme calculée sur une période de 30 ans (1991-2020), et ce à l’échelle de petites régions comme à l’échelle nationale. Chaque jour, l’application intègre les données de Météo-France et calcule des indicateurs agroclimatiques d’intérêt pour les cultures d’hiver (type blé tendre) ou de printemps (type maïs) : nombre de jours de gel, nombre de jours très chauds, etc. « Cela permet de voir comment l’année en cours se situe par rapport aux années passées et d’avoir des pistes d’action. Par exemple, si l’année en cours ressemble à telle année, on va décider de gérer les cultures de la même manière », détaille Iñaki Garcìa de Cortàzar Atauri, directeur de l’unité AgroClim d’Avignon.

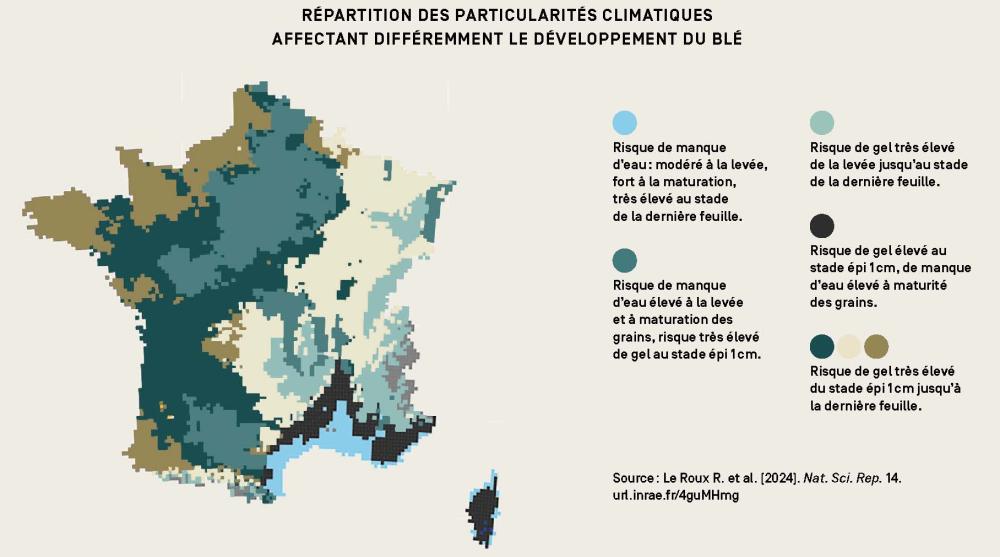

Une étude récente d’INRAE s’intéresse à l’effet de différents stress climatiques selon le stade de développement du blé tendre, dont la France est le 5e producteur mondial. En combinant plusieurs modèles, l’étude tient compte de l’évolution du climat, mais aussi du fait que le changement climatique modifie le cycle de développement de la plante. Ainsi, la maturation des cultures de blé pourrait être avancée de deux semaines dans un futur proche selon les scénarios GIEC RCP 4.5 et RCP 8.5. Dans cette étude, les scientifiques ont identifié sept régions françaises qui se caractérisent par des risques de stress prédominants à certains stades de croissance du blé : par exemple, la région A (méditerranéenne) présente un risque élevé de manque d’eau aux stades de l’émergence des feuilles et de maturation du grain, mais un risque très faible lié au gel. La région B au contraire (climat océanique dégradé et bassin du Sud-Ouest) présente, elle, un très fort risque de manque d’eau aux stades du semis et de l’émergence des feuilles, et un risque de stress lié au froid au moment de l’émergence de l’épi.

Cette modélisation invite à jouer sur les dates de semis et à orienter la sélection vers des variétés adaptées aux différents stress climatiques selon les régions de France. Elle montre qu’à la fin du siècle, la production céréalière dans le Sud serait menacée par un risque conjugué élevé de stress hydrique et thermique pendant les phases de maturation. « L’Europe et la région méditerranéenne apparaissent comme particulièrement vulnérables aux mauvaises récoltes de blé par rapport aux autres régions du monde, ce qui augmente la probabilité de pénuries synchrones à l’échelle mondiale », conclut Iñaki Garcìa de Cortàzar Atauri.

Perspective : plus d’azote pour augmenter le rendement du blé

Le blé est aujourd’hui une des principales cultures vivrières mondiales, fournissant 22 % des protéines végétales consommées. Il n’apparaît pas comme une des espèces les plus sensibles au changement climatique : les simulations montrent que sa production mondiale augmenterait même légèrement d’ici 2050, du fait de l’action stimulante du CO2 sur la photosynthèse, avec cependant de fortes disparités régionales. De nouvelles variétés en cours d’étude au CIMMYT (Centre international d’amélioration du maïs et du blé pour les pays du Sud) permettraient un gain de rendement mondial moyen de 17 %, qui pourrait atteindre jusqu’à 52 %, et ce dans les conditions climatiques de 2050 telles que définies par le scénario RCP 8.5. Toutefois, un gain de 52 % nécessiterait d’apporter quatre fois plus d’engrais azotés à la plante, d’après une étude internationale à laquelle Pierre Martre, biologiste végétal à INRAE, a participé. « Notre étude attire l’attention sur le besoin azoté induit par la maximisation génétique du rendement du blé. Fournir quatre fois plus d’engrais azotés n’est pas une solution durable du point de vue environnemental et socio-économique. Il serait préférable d’améliorer l’efficience d’utilisation de l’azote par la plante, sachant qu’elle n’utilise aujourd’hui qu’environ 50 % des apports azotés », indique le chercheur.

Favoriser la culture de légumineuses fixatrices d’azote, sélectionner des variétés avec une efficience accrue d’utilisation de l’azote, améliorer la teneur en matière organique du sol font partie des solutions. « Nos modèles se limitent à l’exploration d’horizons proches (2050). Ils sous-estiment aussi les évènements climatiques extrêmes, comme les pics de chaleur ou l’excès d’eau », précise Pierre Martre.

Prévention : Détecter à temps l’arrivée de ravageurs

Les invasions biologiques sont principalement liées aux échanges commerciaux, mais le réchauffement climatique peut favoriser l’installation des espèces invasives ou permettre un élargissement de leur aire de distribution. Par ailleurs, la fonte des glaces en Arctique ouvrira des routes commerciales plus courtes avec de meilleures chances de survie pour ces espèces pendant le transport et un risque accru d’invasion. « Les espèces envahissantes bénéficient des échanges commerciaux intercontinentaux », affirme Jean-Pierre Rossi, écologue et modélisateur à INRAE.

La prévention repose avant tout sur la détection précoce des introductions, en surveillant par exemple les cargaisons dans les ports et les aéroports. En France, la plateforme d’épidémiosurveillance en santé végétale, structure multipartenariale basée en partie sur le site INRAE d’Avignon, mène une veille sanitaire internationale pour anticiper les crises phytosanitaires liées aux espèces envahissantes. On peut également mobiliser les sciences participatives, en sensibilisant les citoyens à la surveillance : c’est ainsi que l’aleurode du citronnier, aussi appelé mouche blanche, a récemment été détecté en France.

Il est tout aussi important de comprendre comment les ravageurs présents réagissent au changement climatique. Certaines espèces sensibles aux hivers rigoureux profitent du réchauffement climatique. L’expansion vers le nord de la France de la processionnaire du pin en est un excellent exemple. « Nous sommes en mesure de modéliser l’évolution des aires de répartition des ravageurs selon les différents scénarios du GIEC », conclut Jean-Pierre Rossi.

Le changement climatique, vecteur d’opportunités ?

A contrario, le changement climatique pourrait créer de nouvelles opportunités pour l’agriculture. Par exemple, l’augmentation des températures permettrait de mettre en place sous 10 ans dans le Bassin parisien une succession de 2 cultures par an, avec ou sans recouvrement des périodes de culture (relay-cropping). Le sol ainsi couvert en permanence stockerait plus de carbone et la production serait augmentée, sous réserve toutefois de l’absence de stress hydrique. De même, l’extension déjà observée plus au nord de certaines cultures semées au printemps (maïs, tournesol, sorgho, lin, chanvre…) est favorable à la diversification et permet de rompre le cycle de développement de certains ravageurs, parasites ou pathogènes. L’évolution du climat semble également favorable à la progression des légumineuses (pois chiche, soja…), sous réserve que les agriculteurs en tirent une marge suffisante. Leur développement irait dans le sens de la transition agroécologique et de l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Il est toutefois encore trop tôt pour conclure à un effet du changement climatique sur la répartition spatiale des cultures annuelles en France, d’après le rapport d’étude DIVAE 2023 : « Des cultures qui migrent et se développent à la faveur du changement climatique ».

Prévenir les pénuries alimentaires

Face à l’aggravation des risques liés au climat pour l’agriculture et l’alimentation, 60 experts européens des systèmes alimentaires ont réalisé en 2023 le projet Food Alert, consistant à simuler une pénurie alimentaire en Europe. Leur rapport conclut à la nécessité d’une politique urgente au niveau de l’UE pour parer à une telle situation, fictive mais très réaliste. Guy Richard, directeur de l’expertise scientifique collective, de la prospective et des études à INRAE, rapporte les conclusions principales concernant la politique agricole : « Le rapport suggère d’augmenter la part des protéines végétales dans nos régimes (même si l’élevage reste indispensable, en particulier pour fertiliser les sols et maintenir les paysages ouverts), de privilégier les élevages autonomes pour réduire nos importations de soja, de développer l’agroécologie pour diminuer la dépendance de l’agriculture européenne aux intrants et d’augmenter, en cas de crise, la surface cultivée en allégeant les contraintes sur les jachères via la PAC. » Le rapport met aussi en avant l’innovation alimentaire et le développement de nouvelles sources de protéines : végétales, issues des insectes ou encore des microorganismes. Pour Jeanne-Marie Membré, microbiologiste à INRAE, qui a participé au programme européen Protect d’Horizon 2020 sur la sécurité des aliments, « il faut penser les solutions dans une problématique d’ensemble, et non pas comme une réponse à un problème isolé. Par exemple, le développement des protéines végétales s’accompagne de risques émergents : les laits végétaux sont ainsi moins faciles à stériliser que le lait de vache. Ils peuvent contenir des spores bactériennes qui germent en conditions climatiques chaudes. » La chercheuse modélise les risques de contamination bactérienne dans les aliments pour adapter les traitements thermiques et identifier les solutions de stockage et de distribution les plus efficaces.

Les pays de Sud, déjà concernés

Les chocs alimentaires sont déjà là, mais ils restent invisibles pour nous tant qu’on ne va pas sur le terrain

La pénurie alimentaire est bel et bien une réalité dans beaucoup de pays du Sud, comme le rappelle Karen Macours, économiste du développement à INRAE, qui mène plusieurs missions en Afrique. « Les chocs alimentaires sont déjà là, mais ils restent invisibles pour nous tant qu’on ne va pas sur le terrain. » Au Kenya, la chercheuse participe à un projet avec le CGIAR (Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale) afin de proposer des mesures adaptées à l’appauvrissement des sols : bio-intrants et semences tolérantes aux maladies. Il faut expérimenter pendant plusieurs années pour que les agriculteurs soient convaincus et s’approprient de nouvelles pratiques. « Une solution à explorer consiste à former les agriculteurs pour qu’ils puissent développer la démarche d’expérimentation aux champs, idéalement avec des subventions sur le long terme », conclut la chercheuse.

La pénurie alimentaire peut être source de conflits armés. Raphaël Soubeyran, économiste de l’environnement à INRAE, étudie l’influence de la sécheresse sur les conflits en Afrique. Il souligne l’existence de mécanismes différents, mis en évidence par plusieurs méta-analyses. Une baisse de rendement liée à la sécheresse entraîne une baisse des revenus des agriculteurs et peut les inciter à chercher d’autres revenus en s’enrôlant dans des groupes armés 2. La sécheresse peut aussi modifier le calendrier des éleveurs, les obligeant à revenir en plaine avant les récoltes, ce qui les expose à des conflits avec les cultivateurs. Même lorsque les rendements ne diminuent pas, leur variabilité peut créer des conflits pour les terres les plus fertiles, surtout lorsque l’accès aux engrais est limité. « Tous ces effets se produisent à court terme. Nous n’avons pas beaucoup de connaissances en revanche sur les effets à moyen terme », complète Raphaël Soubeyran.

Afin de détecter précocement des situations de pénuries alimentaires, la FAO aide à la mise en place d’outils de surveillance qui repèrent des mots signifiants dans les réseaux sociaux et les blogs par intelligence artificielle. « Ces outils sont développés par les États volontaires. Au Nord-Cameroun, par exemple, ils ont permis aux ONG d’acheminer des aides d’urgence, en utilisant des drones pour se protéger des attaques terroristes », rapporte Isabelle Piot-Lepetit, économiste à INRAE.

2. Couttenier M., Soubeyran R. (2015). Revue d’économie politique, vol. 125(6), p. 787-810.

Innovation : le changement climatique à l’échelle de la plante

« Plus de 140 publications scientifiques montrent qu’une élévation de la température affecte la plupart des mécanismes de défense des plantes », annonce Richard Berthomé, spécialiste des interactions plantes-microorganismes à INRAE.

Face à ce constat, plusieurs pistes de recherche sont développées. L’une vise à explorer la diversité génétique naturelle d’espèces sauvages

à l’origine des variétés cultivées. En effet, elles ont subi des climats différents, s’y sont adaptées et ont gardé des traces de ces adaptations

dans leur génome, sources potentielles de mécanismes de défense robustes. « Nous avons ainsi identifié plusieurs gènes conférant la résistance

à une bactérie pathogène d’origine tropicale (la bactérie Ralstonia) dans une espèce ancienne de tomate (Solanum pimpinellifolium) », poursuit Richard Berthomé. Certains gènes sont caractéristiques des mécanismes de défense, mais d’autres sont impliqués dans des processus plus inattendus, par exemple la synthèse d’alcaloïdes (substances azotées utilisées en pharmacologie) ou la division cellulaire.

Autre approche, toujours basée sur la diversité : cultiver ensemble des plantes d’espèces différentes. Les scientifiques ont ainsi montré que l’association avec certaines tomates anciennes diminue la sensibilité de l’aubergine contre les attaques de la bactérie. Ils recherchent maintenant les facteurs génétiques impliqués et le rôle potentiel du microbiote racinaire (ensemble de micro-organismes présents dans les racines ou à leur voisinage), la bactérie étant un pathogène du sol. « Face au bouleversement climatique, la recherche doit innover et se confronter à la complexité des interactions entre les êtres vivants, en conditions naturelles et en conditions de production », estime Richard Berthomé.

Le désarroi des éleveurs face aux aléas climatiques

Sandrine Petit, géographe à INRAE, s’est placée à hauteur de ferme pour écouter les éleveurs après trois années de sécheresse (2019, 2020, 2022). L’impact est palpable et remet en question le renouvellement de la profession. Le métier d’éleveur devient précaire à cause de l’ampleur du changement climatique qui s’accentue depuis 10 ans. « Trois années de sécheresse, ça va, quatre, j’arrête », dit l’un d’entre eux. Un autre exprime sa souffrance de voir ses animaux manquer d’eau ou d’herbe : « c’est une part de moi qui s’en va ». Lucie Dupré, anthropologue à INRAE, mène un travail similaire auprès d’apiculteurs, au travers d’enquêtes qualitatives. Éleveurs et apiculteurs partagent les mêmes préoccupations inhérentes à l’élevage d’animaux dans un contexte de fortes incertitudes, sur des territoires parfois voisins. « Il faut considérer les risques psychosociaux pour ces professionnels qui travaillent avec la nature et envisager des manières de les prendre en charge pour qu’ils ne soient pas seuls face à des situations de plus en plus difficiles. Créer des lieux de parole sans tabou et développer des solidarités est aussi important que rechercher des solutions techniques », concluent les deux chercheuses.

Elles s’emploient à mieux évaluer, essentiellement au travers d’enquêtes, comment le dérèglement climatique impacte le travail et la charge mentale des éleveurs : les repères sont déstabilisés, les activités s’intensifient, de nouvelles inquiétudes troublent l’avenir des fermes. Au-delà du diagnostic, diverses pistes de solutions, dont des espaces d’échanges, sont explorées au sein du projet Traverser co-coordonné par S. Petit, lauréat MSA 2023.

-

Pascale Mollier

(Envoyer un courriel)

Rédactrice

-

Nicolas Eckert, Samuel Soubeyrand, Alban Thomas

Pilotes scientifiques