Dossier revue

Société et territoiresFaire face aux multiples défis

Publié le 06 mars 2025

Une souveraineté alimentaire contrastée

En matière de commerce agroalimentaire, la France présente une spécialisation ancienne et marquée : elle exporte des produits bruts ou peu transformés et des produits de « terroirs », tandis qu’elle importe toujours plus de fruits et légumes et de produits transformés. Elle occupe aujourd’hui la 6e position mondiale des exportateurs de produits agricoles, derrière les États-Unis, le Brésil, les Pays-Bas, l’Allemagne et la Chine. Après deux années de forte hausse soutenue par l’inflation, les exportations françaises de produits agricoles et agroalimentaires enregistrent une baisse de 3 % en 2023 pour atteindre 81,4 milliards d’euros. L’excédent commercial de 5,3 milliards, moins important qu’en 2022, s’explique notamment par la dégradation des exportations de céréales (- 33 % par rapport à 2022) : le retour de l’Ukraine et de la Russie sur le marché mondial des céréales a engendré une baisse des prix par rapport à l’année 2022. Les vins restent les produits les plus exportés (15 % du total des exportations agricoles et agroalimentaires en 2023), suivis des produits laitiers (10 %).

La France importe 20 % de son alimentation, un volume qui a doublé en valeur depuis 2000. Les importations concernent les fruits, les poissons et crustacés, suivis par les viandes et les abats. Cela s’explique en partie par la consommation de fruits tropicaux et d’agrumes, non produits en métropole, sans oublier également certains fruits et légumes « tempérés » comme les tomates dorénavant consommées en frais au long de l’année. Côté produits de la pêche, bien que la France dispose d’un front maritime important, les Français consomment majoritairement des poissons (saumons, cabillauds) et des fruits de mer (crevettes) pêchés ou élevés hors de France. La dépendance aux importations est également forte pour la viande ovine et le poulet, avec respectivement 53 % et 42 % des produits consommés en France provenant de l’étranger. Les exportations françaises de poulet sont majoritairement composées de carcasses entières congelées ou fraîches alors que les importations sont essentiellement constituées de morceaux et découpes de poulet frais, réfrigérés ou congelés. Cette dépendance concerne aussi des produits comme le blé dur (75 %). (Sources : FranceAgriMer 2023, HCC 2024, Cour des comptes 2024).

- 6e position des exportateurs, derrière les États-Unis, le Brésil, les Pays-Bas, l’Allemagne et la Chine

- 20 % de l’alimentation de la France importée (un volume qui a doublé en valeur depuis 2000)

Ouverture des marchés et respect des standards

Depuis le début des années 2000, l’Union européenne a intensifié la conclusion d’accords commerciaux pour réduire les droits de douane entre États afin de favoriser les échanges et faciliter la reconnaissance des normes et des indications géographiques protégées. Côté produits agricoles et agroalimentaires, les retombées se sont avérées positives, à l’instar de l’accord signé avec la Corée du Sud (la part des 27 membres de l’UE dans les importations sud-coréennes a sensiblement augmenté dans la dernière décennie, soit 13 % en 2023 contre 8 % en 2011) ou de celui signé avec le Canada (seulement 1,7 % des importations européennes de produits agricoles en 2022 proviennent du Canada).

« Par contre un accord de libre-échange avec le Mercosur (marché regroupant l’Argentine, le Brésil, l’Uruguay, le Paraguay et des pays associés) pourrait avoir des conséquences négatives. En particulier parce que le Brésil représente déjà 10 % des importations de produits agricoles européens mais n’est destinataire que de 1 % des exportations de l’Union », commentait Vincent Chatellier, économiste INRAE pour Ouest France (janvier 2024).

En 2020 déjà, le rapport au Premier ministre, auquel avaient participé les économistes d’INRAE Stephan Ambec, Hervé Guyomard et Sébastien Jean, concluait à une occasion manquée en matière environnementale et sanitaire. « L’Accord [du Mercosur] représente une occasion manquée pour l’UE d’utiliser son pouvoir de négociation pour obtenir des garanties solides répondant aux attentes environnementales, sanitaires, et plus généralement sociétales de ses concitoyens. […] nous estimons que les dispositions de l’Accord concernant le respect du principe de précaution, le respect des engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris et la reconnaissance des préférences européennes vis-à-vis des normes environnementales et sanitaires, des normes de travail et des préférences liées au bien-être animal offrent des garanties relativement fragiles. »

Porté par INRAE, le projet européen BATModel (2020-2024) a permis de développer des modèles commerciaux à même de guider les politiques publiques vers une durabilité accrue et une compétitivité renforcée des filières agroalimentaires européennes. Ils offrent aux décideurs les outils nécessaires pour évaluer les enjeux grandissants du commerce agroalimentaire transfrontalier dans lesquels les accords commerciaux jouent un rôle majeur.

Changement climatique et préservation des écosystèmes

Le climat change et se dérègle avec de fortes variations interannuelles. La fréquence et l’intensité d’évènements comme les sécheresses, les canicules, les tempêtes, le gel, les précipitations ou encore la grêle s’accroissent. Ces nouvelles conditions affectent fortement le secteur agricole : géographie des productions, choix techniques et culturaux, rendements et qualité des productions sont touchés. D’après le GIEC, 3, 8 % des terres agricoles mondiales actuelles deviendront climatiquement inadaptées d’ici 2100, et jusqu’à 30 % selon le scénario le plus pessimiste. Les rendements des principales cultures telles que le maïs, le soja, le riz et le blé sont ainsi déjà affectés. Selon les estimations, il y a eu une perte de 9 à 10 % de la production mondiale de céréales entre 1981 et 2010. Les conséquences du changement climatique favorisent le développement de certaines maladies touchant les végétaux et les animaux, ou encore la prolifération d’insectes nuisibles. Elles affectent les ressources naturelles indispensables à l’agriculture que sont l’eau et le sol. Des périodes de sécheresse plus fréquentes amèneront, par exemple, les agriculteurs à devoir modifier leurs pratiques d’irrigation. Des sols trop humides empêcheront, entre autres, les engins agricoles d’intervenir dans les parcelles. Les dates de récolte sont d’ores et déjà avancées dans de nombreux cas, ce qui peut en dégrader la qualité mais aussi compliquer le quotidien des agriculteurs, amenés à adapter le fonctionnement de leur structure et la gestion de leurs salariés en fonction des évènements.

Un contexte qui appelle à repenser l’agriculture, à court terme pour faire face en urgence, ou à plus long terme, pour lutter contre les effets du changement climatique et s’y adapter de façon pérenne.

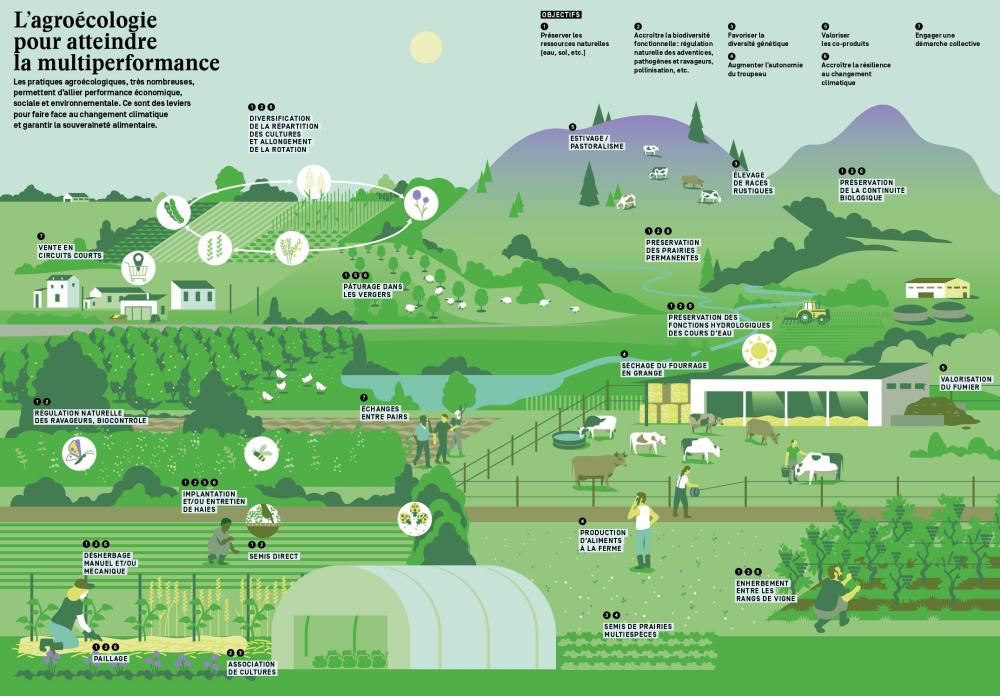

L’agroécologie comme levier

Face aux défis de la sécurité alimentaire mondiale, du changement climatique, de la préservation de la biodiversité, de l’épuisement des ressources, l’agroécologie offre un cadre prometteur d’innovation.

AGROÉCOLOGIE, Une définition inscrite dans le Code rural

Suite au vote de la loi du 13 octobre 2014, l’agroécologie figure dans l’article 1er du Code rural :

« Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire. Ces systèmes privilégient l’autonomie des exploitations agricoles et l’amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l’utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l’air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique. »

Ainsi que l’explique Christian Huyghe, directeur scientifique Agriculture d’INRAE, « l’adaptation au changement climatique et la restauration des services écosystémiques sont indispensables pour assurer la performance productive et économique. Le déploiement de l’agroécologie est considéré comme la voie la plus pertinente en Europe pour y parvenir. Ceci nécessite d’augmenter la diversité dans les milieux, et pour cela de mobiliser des ressources technologiques adaptées, mais aussi un capital travail repensé par le nombre et les compétences des actifs. »

Or, « tout chemin vers la diversification repose nécessairement sur la mobilisation simultanée et organisée de nombreux acteurs », expliquaient l’agronome Jean-Marc Meynard, la zootechnicienne Marie-Angélina Magne (ENSFEA) ainsi que l’économiste Marie-Benoit Magrini, au cours d’un séminaire INRAE consacré aux systèmes agricoles diversifiés en 2023. Créer des mélanges ou sélectionner des espèces adaptées au climat futur, favoriser de nouvelles pratiques agricoles, combiner des systèmes de cultures et leur mosaïque paysagère au sein des territoires, gérer des déchets agricoles et alimentaires pour entretenir le cycle des éléments chimiques qui composent le vivant, développer de nouveaux produits pour l’alimentation humaine ou animale, analyser des innovations couplées entre les acteurs agricoles et ceux de la transformation… De telles initiatives rassemblent, de l’échelle régionale à l’international, les parties prenantes pour concevoir des systèmes agricoles agroécologiques plus diversifiés et plus résilients.

Nourrir les territoires et créer de la valeur

Permettre aux agriculteurs et agricultrices de dégager un revenu satisfaisant et assurer la pérennité de leurs exploitations nécessite de créer de la valeur à travers toute la chaîne d’acteurs. L’innovation dans les filières et les territoires tient ici une place cruciale.

De fait, la structuration des filières renvoie à la question de l’organisation des échanges agricoles qui fait l’objet de nombreux débats entre les acteurs des filières, partagés entre pratiques agroécologiques et marchés toujours plus concurrentiels et mondialisés. Des solutions contractuelles peuvent y aider. En France, les contrats de production jouent un rôle clé dans la transformation et la transition des filières agricoles, du fait qu’ils comportent des clauses sur les conditions de production et non plus seulement sur la vente. Ils ont un potentiel important pour structurer de nouvelles façons de produire, tout en offrant aux agriculteurs un cadre sécurisé pour innover. Ils assurent une meilleure coordination entre les acteurs agricoles (agriculteurs, transformateurs, distributeurs) et réduisent les coûts de transaction en fixant des modalités précises de production, de qualité, et de prix. En revanche, les contrats de production ne font pas l’objet d’une définition légale. Peu de données sont disponibles pour les analyser systématiquement. Leur impact sur la transition agroécologique et leur capacité à encourager des pratiques agricoles durables sont encore à étudier [Source : Magrini M. B. et al. (2023). Économie rurale, 385, 119].

Les territoires, catalyseurs des transitions

Optimiser simultanément production alimentaire, protection de l’environnement, biodiversité, bien-être des animaux… De nombreuses initiatives en région promeuvent une agriculture durable et multiperformante, à même de maintenir voire de favoriser l’emploi agricole. À l’instar de One Planet Business for Biodiversity, une coalition internationale de 26 entreprises en faveur de la biodiversité et de l’agriculture, qui a permis la conversion de 3,9 millions d’hectares en agriculture régénératrice de par le monde et la participation de quelque 300 000 agriculteurs et agricultrices. Ou encore, TRANSITIONS, un programme d’accompagnement d’agriculteurs des territoires du Nord-Est de la France, porté par le groupe coopératif agricole Vivescia et ses partenaires, dont INRAE, 200 agriculteurs et des entreprises de l’aval. Il promeut une agriculture dite régénératrice, productive, favorable aux sols et à la biodiversité, soutenue par un accompagnement des agriculteurs non seulement sur le terrain mais aussi sur le plan économique. En France, plusieurs coopératives et certains groupes de la grande distribution mettent en avant leur engagement en faveur des agriculteurs et d’une agriculture multiperformante en lien avec les acteurs de la filière. Ce sont également des marques solidaires qui soutiennent une plus juste rémunération des producteurs. Dans cette profusion d’initiatives peuvent cohabiter des engagements profonds avec des stratégies de différenciation.

Les Projets alimentaires territoriaux (PAT) fédèrent, depuis 2014, les différents acteurs d’un territoire autour de la question de l’alimentation, contribuant ainsi à prendre en compte les dimensions sociales, environnementales et économiques de cet espace géographique.

Un exemple : le PAT du Grand Clermont et du parc Livradois-Forez, engagé depuis 2017 et dont INRAE est partenaire. Son objectif est d’offrir au x populations une alimentation saine, de qualité, accessible à tous, issue de circuits de proximité, contribuant au développement d’une agriculture rémunératrice pour l’agriculteur et respectueuse de l’environnement.

444 projets alimentaires territoriaux (PAT) reconnus par le ministère en charge de l’Agriculture, dont 104 sont opérationnels (juillet 2024).

Quant aux Territoires d’innovation, ils visent à accélérer les transitions grâce à une plus grande coopération des acteurs à l’instar du projet Dijon, Alimentation durable 2030 porté par la métropole de Dijon et dont INRAE est partenaire. Il démontre que la transition alimentaire est vertueuse pour l’environnement, l’économie locale et les citoyens et que le territoire est une échelle facilitante pour cette transition.

« Si les territoires sont la bonne échelle pour penser ces transformations, trop souvent le maillon des industries agroalimentaires locales n’est pas embarqué », constate Christian Huyghe. « Pourtant, elles sont indispensables à la création de valeur ajoutée essentielle à la viabilité des exploitations agricoles. »

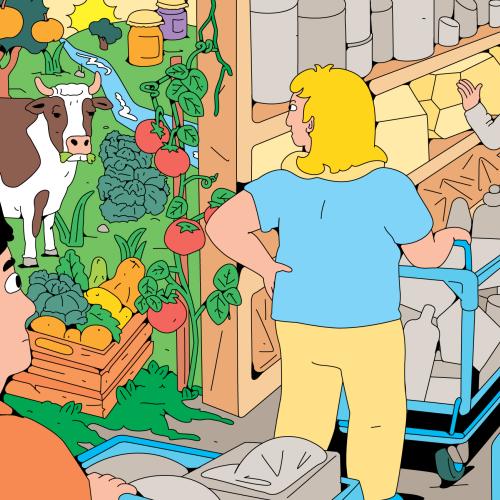

D’après Thierry Caquet, directeur scientifique Environnement d’INRAE, « pour les agriculteurs, la réussite de la transition agroécologique peut impliquer des investissements de formation, de partage de savoir-faire, de mutualisation d’équipements… mais c’est aussi toute la chaîne de valeurs qui doit évoluer en partageant les coûts : adapter les outils de récolte, de collecte et de transformation à des produits plus diversifiés et parfois plus hétérogènes, mettre en place de nouvelles filières et de nouvelles pratiques de commercialisation, etc. En bout de chaîne, les consommateurs ont un rôle clé à jouer, car leurs actes d’achat sont des leviers puissants pour faire changer l’ensemble du système. »

-

Catherine Foucaud-Scheunemann

Rédactrice

Mission communication -

Cécile Détang-Dessendre, Nathalie Hostiou et Laurent Piet (INRAE), François Purseigle (INP Toulouse)

Pilotes scientifiques

-

Lionel Serre

Illustrateur