Dossier web

Société et territoiresOuvrir la boîte noire de l’impact sociétal des recherches : la méthode ASIRPA

Publié le 30 mai 2022

Comment définir l’impact sociétal des recherches ?

Dans son domaine touchant l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, INRAE génère une diversité d’innovations qui impactent et transforment la société ou l’environnement : logiciels, variétés végétales, produits alimentaires, procédés, mais aussi modifications de réglementations ou encore expertises scientifiques faisant date sur un sujet donné. L’impact, ou plutôt les impacts, des recherches sont définis comme étant les effets directs et indirects de ces recherches sur la société, dans toutes ses dimensions : économie, environnement, santé, etc.

Quelques exemples :

- Amélioration du pin maritime, lire l'article

- Importance de la bactérie Bacillus cereus dans les intoxications alimentaires, lire l'article

- Et aussi : pomme Ariane résistante à la tavelure, création d’une start-up sur la méthanisation des déchets, bisphénol A dans les plastiques alimentaires, etc.

- Voir tous les exemples de cas sur le site d'ASIRPA

Contrairement à sa définition en balistique, l’impact en recherche n’est ni immédiat, ni localisé. Il résulte d’un long processus (15 à 30 ans) souvent sinueux et complexe.

Pourquoi mesurer les impacts des recherches ?

Concevoir des innovations se traduisant par des impacts sociétaux fait partie intégrante des missions d’INRAE, en tant qu’organisme public de recherche finalisée, à côté de la production de connaissances, de l’expertise, de la formation et de la contribution au débat public. Pour rendre compte de cette mission, l’Institut doit donc être capable d’évaluer les impacts de ses recherches. C’est une attente légitime de la part de la puissance publique et des citoyens, puisque les recherches sont financées essentiellement sur fonds publics. Cette demande s’est précisée pour INRAE en 2010, lors de son évaluation quinquennale par l'HCERES (alors AERES) : la question d’une méthodologie d’analyses et de mesures des impacts a été alors explicitement posée.

Pourquoi développer une méthode spécifique ?

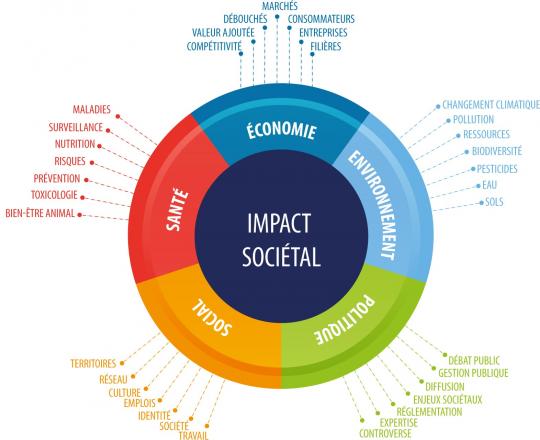

Les méthodes existantes étaient généralement conçues pour l’évaluation des seuls impacts économiques des recherches. Elles peinaient donc à prendre en compte la diversité des impacts de la recherche : économiques, et aussi environnementaux, sanitaires, sociaux, politiques. D’autre part, ces méthodes étaient conçues pour attribuer le résultat à tel ou tel intervenant. Or, les impacts de la recherche proviennent des contributions et des interactions d’une multitude d’acteurs publics et privés dans des réseaux de plus en plus complexes. Toutes ces raisons ont incité INRAE à développer une méthodologie spécifique appelée ASIRPA : Analyse des impacts sociétaux de la recherche.

En quoi consiste la méthode ASIRPA ?

ASIRPA est une méthode dont la mise au point a fait elle-même l’objet d’un projet de recherche, conduit sur 3 ans (2011-2014). Elle repose sur l’analyse de cas a posteriori, selon des modalités standardisées, à savoir l’utilisation de 3 outils analytiques : une chronologie, un chemin d’impact, et une évaluation semi-quantitative des impacts dans 5 dimensions : environnementale, politique, sociale, économique et de santé. Cette standardisation permet d’envisager des comparaisons et une classification des études de cas pour en tirer des informations à l’échelle de l’institution.

Référence : Benoit Joly P-B., Gaunand A., Colinet L., Larédo P., Lemarié S. et al. 2015. ASIRPA: A comprehensive theory-based approach to assessing the societal impacts of a research organization. Research Evaluation, Oxford University Press 24 -4, 440-453. https://hal.inrae.fr/ASIRPA/hal-01448728v1

Quelles sont les retombées d’ASIRPA ?

Outre sa vocation première d’évaluation de l’impact de la recherche, la méthode ASIRPA permet d’ouvrir la « boîte noire » de cet impact. Elle a une portée générique pour mieux comprendre les mécanismes de l’innovation et développer chez les chercheurs d’INRAE une « culture de l’impact ».

Référence : Matt M., Gaunand A., Benoit Joly P-B., Colinet L. 2017. Opening the black box of impact – Ideal-type impact pathways in public agricultural research organization, Research Policy, 46-1, 207-218 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01418725

Quelques enseignements sur l’impact des recherches

- Les chemins entre l’engagement dans une recherche et la production des premiers impacts sont longs, 20 ans en moyenne. Les impacts résultent en effet de compétences, d’investissements et d’infrastructures maintenus sur le long terme.

- L’impact résulte souvent de partenariats autres que scientifiques pour la production des connaissances. Le réseau des utilisateurs peut également être différent des acteurs associés à la coproduction des recherches.

- Les chercheurs de l’Institut contribuent souvent à lever des barrières critiques sur les chemin d’impact.

- L’impact résulte d’innovations systémiques et sociales — et pas seulement technologiques — à même de favoriser l’adaptation et la coopération entre parties prenantes.

Pour en savoir plus sur la méthode ASIRPA

La méthode ASIRPA repose sur des études de cas a posteriori et utilise trois outils d’analyse :

La chronologie identifie le début et la fin d’un cas et répertorie les événements notables qui se sont déroulés. Elle repère les différents acteurs qui s’y sont impliqués et détermine les compétences et les ressources utilisées. La chronologie pointe également les événements pour lesquels INRAE a été directement impliqué, par exemple via le dépôt d’un brevet, la diffusion d’une méthodologie…

Le chemin d’impact va plus loin dans l’analyse. Il identifie :

- les entrées : contributions majeures d’INRAE et de ses partenaires pour la conduite des recherches (compétences, infrastructures, expérimentations, données, financement, etc.);

- les sorties : produits du travail de recherche (produits techniques, savoir-faire, stratégies etc.), accompagnés des articles scientifiques publiés;

- les intermédiaires : partenaires et parties prenantes qui contribuent à l’adaptation et la diffusion des innovations (professionnels, cabinets-conseils, médias etc.);

- les impacts : effets des transformations produites par les innovations.

L’évaluation des 5 dimensions de l’impact se fait par l’attribution d’une note à partir d’un barème sur 5 points établi par des experts et commun à toutes les études de cas. Par exemple, pour le blé Ebly, un blé précuit facile d’emploi, l’impact économique est jugé fort, l’impact santé et social : moyen, l’impact environnemental et politique : faible. Autre exemple, la co-construction de pratiques viticoles économes en intrants (projet VitiREPERE) se traduit par un impact environnemental et social jugé fort, un impact économique, santé et politique moyen.

Voir aussi le site d'ASIRPA

-

Pascale Mollier

Rédactrice

- Laurence Colinet CODIR Collège de Direction Centre-siège

- Mireille Matt LISIS Laboratoire Interdisciplinaire Sciences, Innovations, Sociétés Ile-de-France-Versailles-Grignon