Société et territoires Temps de lecture 10 min

Comment la PAC peut-elle aider à satisfaire les objectifs agricoles du Pacte vert pour l’Europe ?

Publié le 08 mai 2021

Atteindre les objectifs agricoles (1) du Pacte vert pour l’Europe présenté par la Commission européenne (CE) en décembre 2019 requiert d’inverser de nombreuses tendances. En effet, les émissions agricoles européennes de gaz à effet de serre (GES) ne diminuent pas depuis 2010, de même que les ventes de pesticides et les usages d’engrais azotés. Les surfaces en agriculture biologique, qui représentent actuellement 8,5 % de la Surface Agricole Utile (SAU) européenne, atteindraient 12-13 % en 2030 au rythme actuel, au lieu des 25 % visés. C’est donc une ample refondation de l’agriculture qu’il faut envisager. Comment la PAC peut-elle favoriser cette transition ? C’est-ce qu’a étudié une équipe de scientifiques d’INRAE et d’AgroParisTech dans un rapport de novembre 2020 réalisé pour le Parlement européen. Entretien avec l’un des coordinateurs de l’étude : Hervé Guyomard, directeur de recherche à INRAE, spécialiste de la modélisation des économies agricoles et de l’analyse des politiques publiques, notamment de la PAC.

Renforcer la conditionnalité des aides directes : le principe pollueur-payeur

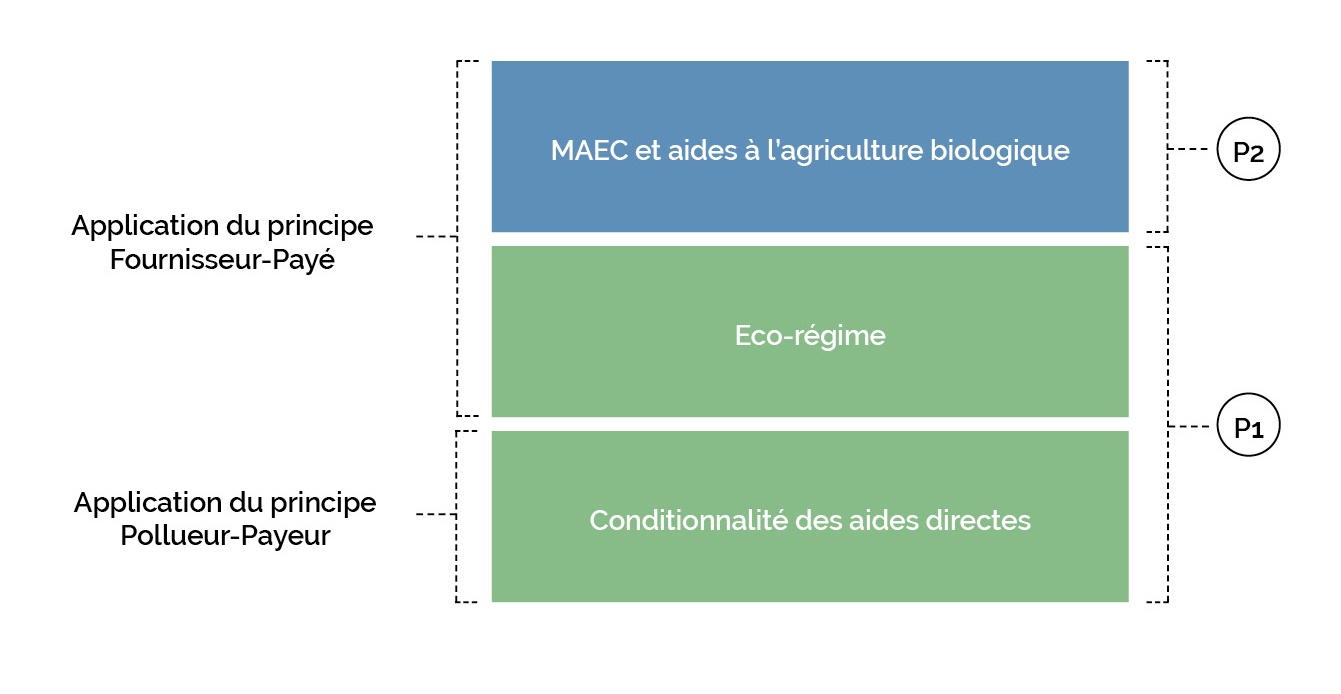

Les aides directes du pilier 1 constituent actuellement les trois-quarts du budget de la PAC. Elles sont nécessaires pour soutenir le revenu des agriculteurs. Elles sont conditionnées au respect de règlements et directives, et à l’emploi de bonnes pratiques rassemblées sous le nom de Bonnes conditions agricoles et environnementales ou BCAE, voir annexe). Cette conditionnalité s’apparente à une logique du pollueur-payeur puisqu'elle entraîne des surcoûts et que son non-respect peut se traduire par une diminution des aides perçues. L’étude INRAE-AgroParisTech considère que la conditionnalité doit être renforcée, notamment en s’appliquant à l’ensemble des surfaces et des agriculteurs, en supprimant les dispositifs dérogatoires, et en rendant les critères progressivement plus exigeants dans le temps.

Assurer une véritable rémunération des services climatiques et environnementaux en y consacrant un budget ambitieux

En équilibre avec le principe pollueur-payeur, la PAC a recours à des instruments relevant du principe fournisseur-payé, qui consiste à verser des subventions aux agriculteurs dont les efforts en faveur de l’environnement vont au-delà des exigences minimales de la conditionnalité. Dans le cadre de la future PAC, ce principe s’appliquera à la fois aux actuelles Mesures Agri-Environnementales et Climatiques (MAEC, voir annexe) et au nouvel instrument de l’éco-régime.

Selon les chercheurs, l’éco-régime, financé à 100% par le budget de l’Union, devrait prioritairement cibler les biens publics globaux, à savoir le climat et la biodiversité. L’étude recommande également de financer dans ce cadre des actions en faveur du bien-être animal, ainsi que les cibles quantitatives du Pacte vert (voir encadré 1).

De façon complémentaire, les MAEC seraient centrées quant à elles sur les biens publics locaux que sont les sols, l’eau ou encore les paysages.

A cette fin, ces deux outils, éco-régime et MAEC, devraient disposer de ressources budgétaires importantes, soit entre 30 et 40% pour l’écorégime dans le premier pilier (réparti à hauteur de 15 à 20 % pour le climat et de 15 et 20 % pour la biodiversité), et 35% pour les MAEC et les soutiens à l’agriculture biologique dans le deuxième pilier.

Enfin, il conviendrait de dépasser la logique actuelle de la seule compensation des surcoûts pour passer à une logique de paiements pour services environnementaux (PSE), avec des montants qui augmenteraient avec la fourniture des services.

Le Pacte vert : des impacts économiques réels et des solutions pour les compenser progressivement

Selon une étude de l’USDA (département de l’agriculture aux Etats-Unis), la mise en œuvre du Pacte vert aurait pour effet de réduire la production agricole européenne (entre 7 et 12 %, selon les produits) et les exportations, et d’augmenter les prix et les importations. Au total, selon cette étude, le revenu agricole moyen européen diminuerait de 16 %.

Les chercheurs ont analysé cette étude (lire leur analyse). Au-delà de leurs réserves sur des aspects méthodologiques ou certains résultats difficiles à comprendre, ils insistent sur trois points passés sous silence dans l'étude de l'USDA : (i) la nécessité de prendre en compte les aspects dynamiques liés en particulier aux gains de productivité, (ii) le fait que le Pacte vert ne se limite pas aux seuls aspects de la production agricole mais doit aussi influencer la demande, en encourageant notamment la transition vers des régimes alimentaires mieux équilibrés, et enfin (iii) la nécessité de mettre en balance les surcoûts avec les bénéfices climatiques, environnementaux et de santé.

Pour autant, il ne faut pas laisser croire que le Pacte vert n’aurait pas des conséquences négatives pour certains agriculteurs, et pour les ménages les plus pauvres qui auront à faire face à une augmentation de leur budget alimentaire. Ces conséquences ne doivent cependant pas être utilisées comme prétexte pour maintenir la situation actuelle inchangée. Elles invitent surtout à trouver des solutions permettant de résoudre la tension qui peut exister, au moins à court terme, entre performances écologiques et économiques. Ces solutions passent par :

- une mise en œuvre progressive des changements dans le cadre d’une transition

- une réduction des coûts de production, y compris en mobilisant les leviers de la génétique et de l’agriculture de précision

- le partage des surcoûts entre les différents maillons des filières agricoles dans le cadre de solidarités renforcées entre ces maillons

- l’exploitation du consentement à payer d’au moins certains consommateurs, en renforçant les outils des politiques alimentaires et nutritionnelles

- le développement de paiements pour services financés non seulement par le contribuable (via la PAC ou d’autres politiques publiques), mais aussi par l’usager via des marchés de services

- la compensation des acteurs les plus négativement impactés grâce aux économies réalisées en matière de dépenses de dépollution et de santé.

En conclusion, la PAC offre des opportunités pour rendre compatible l’agriculture européenne avec le Pacte Vert. Mais elle ne peut pas tout faire. Elle doit être accompagnée par d’autres politiques, en particulier commerciales et alimentaires. De façon plus générale encore, l’ambition du Pacte vert amène à repenser toute l’économie européenne. Energie, industrie, commerce, agriculture et alimentation, tous les secteurs sont concernés de manière interdépendante.

Note :

(1) Les cibles quantitatives du Pacte vert à l’horizon 2030 incluent une diminution de 35 % des émissions de GES non CO2 relativement à 2015, une baisse de 50 % des usages des pesticides, des antibiotiques en élevage et des engrais azotés en excès, et une augmentation des surfaces en agriculture biologique (jusqu’à 25 % de la SAU) et des éléments topographiques des paysages (jusqu’à 10% de la SAU).

Encadré 1 : Les 8 mesures préconisées par les chercheurs pour l’éco-régime

Encadré 1 : Les 8 mesures préconisées par les chercheurs pour l’éco-régime

| Changement climatique |

|

| Biodiversité |

|

| Cibles du Pacte vert |

Aides aux agriculteurs qui feraient mieux que la moyenne/médiane (par OTEX) pour la réduction des :

|

|

Bien-être animal

|

Mesure 8 : Paiement ciblé sur les principaux facteurs d'amélioration du bien-être animal : densité, mutilations, accès à l'extérieur |

Références

Rapport pour le Parlement européen : Hervé Guyomard, Jean-Christophe Bureau, Vincent Chatellier, Cécile Détang-Dessendre, Pierre Dupraz, Florence Jacquet, Xavier Reboud, Vincent Requillart, Louis-Georges Soler, Margot Tysebaert (2020), Research for AGRI Committee – The Green Deal and the CAP: policy implications to adapt farming practices and to preserve the EU’s natural resources. European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels. Lien.

Pour en savoir plus :

Voir aussi la vidéo du séminaire de la Société française d’économie rurale (SFER) du 9 mars 2021