Dossier revue

Changement climatique et risquesDe la théorie à la pratique

Publié le 03 juillet 2024

Global Health, Planetary Health, EcoHealth… De nombreux concepts gravitent autour d’une vision plus large de la santé, certains depuis plusieurs décennies. Il faudra attendre fin 2021 pour que le groupe d’experts OHHLEP, mandaté par quatre grandes organisations des Nations unies, propose une définition claire du concept « une seule santé ». De quoi donner à ce concept une place centrale dans les politiques de santé publique.

Définition : une seule santé

Mandaté par quatre organisations des Nations unies en 2021, le groupe d’experts de haut niveau pour l’approche « une seule santé » (OHHLEP) définit ainsi l’approche « One Health » : « Le principe “une seule santé” consiste en une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Il reconnaît que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l’environnement en général (y compris des écosystèmes) est étroitement liée et interdépendante. »

Le Covid-19 comme catalyseur

Cette volonté d’offrir un cadre et une légitimité au principe « une seule santé » de la part des plus hautes instances sanitaires mondiales est évidemment liée à la crise du Covid-19, même si l’origine de la pandémie – et donc ses liens avec la santé animale et environnementale – reste incertaine. « La crise Covid a cristallisé ce que l’on redoutait depuis longtemps. Tout à coup, le monde entier a pris conscience de la fragilité de nos systèmes, de tout ce qu’une maladie infectieuse pouvait provoquer bien au-delà du domaine de la santé », estime Christine Citti. Cette directrice de recherche est « point focal scientifique » pour INRAE au sein de l’initiative internationale PREZODE, lancée elle aussi dans le sillage de la crise sanitaire pour promouvoir le principe « une seule santé ». « Tout l’enjeu de ce type d’initiative est de réunir des gens qui ne travaillent pas forcément ensemble. La problématique « une seule santé » est tellement large et complexe qu’il faut obligatoirement faire de l’interdisciplinarité et même de la transdisciplinarité, et ce au niveau mondial. Il s’agit d’associer des vétérinaires, des médecins et des écologues, mais aussi des économistes, des industriels, des sociologues et les acteurs de la santé publique… »

Un défi complexe à relever

L’interdisciplinarité ne coule pourtant pas de source, chaque spécialité ayant tendance à parler son propre langage et rester dans sa sphère, quitte à passer à côté d’implications importantes au-delà de son domaine. « Une grande partie de la recherche sur les maladies infectieuses se fait au laboratoire, détachée du terrain, avec des chercheurs qui ont du mal à voir au-delà de leur laboratoire », juge Jean-François Guégan, l’un des spécialistes français de la question. Travaillant notamment sur les mycobactéries, ce directeur de recherche INRAE détaché de l’IRD a aussi pu constater l’hégémonie de certains domaines de recherche. « Sur 37 000 publications traitant des mycobactéries responsables de la tuberculose, moins de 900 portent sur des problématiques plus larges, évolutives ou écologiques par exemple, que le seul domaine médical. Difficile dans ce cas d’avoir une vision globale de la question. Le concept est pertinent, mais dans les faits l’intégration ne se fait pas. »

Impliquer un maximum d’acteurs

D’autres spécialistes se veulent plus optimistes, à l’instar de Nathalie Charbonnel, en charge de l’axe zoonoses du Centre de biologie pour la gestion des populations (CBGP), à Montpellier. « Cela reste un concept assez récent, qui demande du temps pour que tout le monde se l’approprie, mais j’observe en tout cas une réelle volonté de le mettre en œuvre, surtout depuis la crise du Covid-19 », explique la directrice de recherche INRAE. Dans les faits, cela se traduit au CBGP par une volonté d’impliquer un maximum d’acteurs de divers horizons aux différents projets menés, que ceux-ci soient nationaux, européens ou internationaux.

Les partenaires du projet SCARIA (2021-2023) par exemple, qui vise à développer des stratégies locales de lutte contre les rongeurs, réservoirs de maladies telles que peste, typhus, hantavirus, et surtout leptospirose, dans des bidonvilles de quatre pays africains (Éthiopie, Bénin, Niger et Madagascar), ont travaillé main dans la main avec des partenaires locaux : ministères, hôpitaux, ONG, universités, associations… « La première étape consistait à recueillir un maximum d’informations sur la présence des rongeurs, leurs agents pathogènes, le contexte socio-écologique mais aussi sur les problèmes perçus et les solutions déjà mises en place par les habitants », détaille Gauthier Dobigny, chargé de recherche à l’IRD et coordinateur du projet. « L’idée ensuite était de partir des connaissances et problématiques locales pour co-construire des stratégies de lutte s’appuyant sur les communautés concernées. » Une approche déjà expérimentée avec succès par le passé dans des agrosystèmes notamment en Asie, mais très rarement dans un contexte urbain comme ici.

Des expérimentations sous haute surveillance

La recherche sur les agents pathogènes est strictement encadrée pour assurer la sécurité des chercheurs,

de leurs collègues, de la communauté et de l’environnement général. Selon la réglementation, des mesures de confinement sont exigées pour éviter toute contamination ou dissémination de matériel biologique. Elles s’appliquent à trois niveaux : les installations du laboratoire, les pratiques (gestion des déchets, transports sécurisés, formation du personnel, suivi médical, etc.) et les équipements de protection, individuels et collectifs, comme les postes de sécurité microbiologique (PSM). Elles sont définies au cas par cas à partir de l’évaluation des risques. Cette évaluation s’appuie sur les conditions d’exposition des chercheurs au cours de leurs manipulations et la classification des agents pathogènes. En parallèle, des mesures de sûreté biologique sont prises pour prévenir toute action malveillante et à risque dans ces laboratoires.

La nécessaire prise en compte du contexte local

À l’instar de SCARIA, de plus en plus de projets comprennent l’importance d’intégrer contexte local et facteurs humains, en mobilisant les sciences humaines et sociales. Le Covid-19 a démontré que des comportements ou des mesures sociales – le confinement, l’acceptation du masque ou encore le rapport à la vaccination – avaient parfois plus de poids sur l’évolution d’une épidémie que les caractéristiques biologiques d’un agent pathogène.

En Corse par exemple, le programme inter-départements INRAE-Cirad « Ambition Corse » (2017-2024) met en place des recherches réellement interdisciplinaires, intégrant pleinement les acteurs locaux et les spécificités de ce territoire. « Quand la peste porcine africaine est introduite en Belgique en 2018, le ministère français a imposé que tous les élevages de plein air mettent en place des doubles barrières pour limiter les contacts avec la faune sauvage », prend pour exemple François Charrier, coordinateur de l’axe santé du programme. « Ce n’était ni pertinent, ni même applicable en Corse en raison du système d’élevage extensif. Nous avons alors conduit une démarche de recherche-intervention pour un plan régional de gestion avec les éleveurs et les acteurs de la gouvernance sanitaire, adaptée au territoire. »

Ce programme Ambition Corse s’est aussi penché sur la circulation du virus de l’hépatite E, dont le flux répond au modèle « une seule santé » : le virus peut circuler dans l’environnement (rivières, eaux usées…), chez les porcs sauvages et domestiques, dans certains produits alimentaires qui en découlent… « Nous avons particulièrement étudié ces flux en Corse, qui se sont avérés très complexes et avons observé que les pratiques locales de production fermière apparaissent moins à risque que les pratiques de production industrielle du point de vue de la diffusion du virus dans la chaîne alimentaire », résume François Charrier. « L’approche “une seule santé” permet de révéler toute cette complexité, ce que j’appelle un socio-pathosystème. »

Choisir la prévention

Quel que soit le domaine, tous ceux qui confrontent leurs recherches à l’épreuve du terrain et des gestions politiques semblent relever le même écueil : les pouvoirs publics ont tendance à agir en réaction plutôt qu’en prévention. « C’est compliqué de demander aux gouvernements, aux institutions, de financer quelque chose qui n’est pas encore là mais risque d’arriver », constate Christine Citti. « Le Covid a pourtant montré qu’il ne fallait pas attendre d’avoir le feu à la forêt pour réagir, qu’il aurait été bien plus pertinent d’agir en amont. Et moins coûteux, économiquement comme en vies humaines ! » En France en 2020, moins de 1 % des dépenses nationales des Agences régionales de santé étaient affectées à la prévention – principalement sur les addictions. Encore aujourd’hui, l’essentiel des fonds alloués à la recherche et à la gestion des maladies infectieuses émergentes dans le monde est ciblé sur le développement de médicaments, de thérapies ou de vaccins.

Un choix gagnant, la preuve par les chiffres

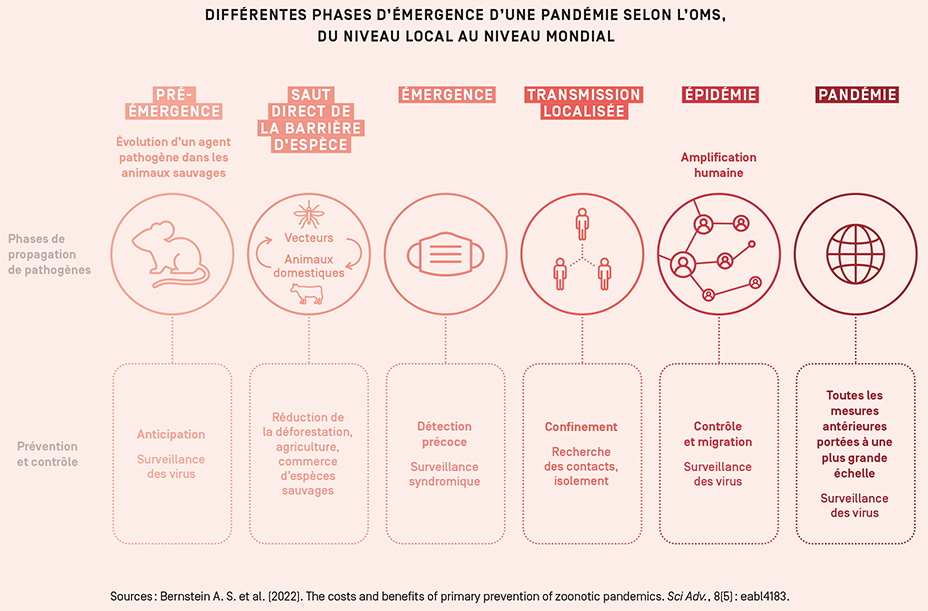

En 2022, une vaste étude réunissant une vingtaine d’experts internationaux1 parue dans la revue Science Advances s’est attelée à calculer le coût d’un plan théorique mondial de prévention des pandémies liées aux maladies zoonotiques émergentes. Entre la lutte contre la déforestation, l’amélioration de la santé des élevages, la recherche fondamentale sur les virus, les plateformes d’épidémiosurveillance, l’encadrement des marchés d’animaux vivants, les auteurs arrivent à un coût total de 20 milliards de dollars. Soit 10 fois moins que les pertes économiques annuelles dues aux zoonoses. Pour comparaison, le seul Covid-19, dont on ne connaît pas la cause, aurait causé une perte de production cumulée de plus de 13 000 milliards de dollars.

De plus, les auteurs de cette étude rappellent que les actions en réponse à une pandémie, comme une campagne de vaccination, n’ont d’effet que sur une seule maladie, quand les actions de prévention protègent d’une multitude d’agents pathogènes. Sans compter les effets secondaires positifs de cette prévention : protection de la biodiversité, bien-être animal ou encore limitation des émissions de CO2 à travers la préservation des forêts. Un changement de paradigme hautement souhaitable donc, mais qui nécessitera des modifications profondes de nos sociétés, à tous les niveaux. Et en premier lieu, accepter que la santé humaine doit se concevoir en intégrant aussi les questions animale et environnementale.

1. Bernstein A. S. et al. (2022). « The costs and benefits of primary prevention of zoonotic pandemics ». Sci Adv., 8(5) : eabl4183.

-

Yann Chavance

(Envoyer un courriel)

Rédacteur