Dossier revue

Changement climatique et risquesLes tiques, un cas d'école

Publié le 04 juillet 2024

La tique est le 1er vecteur d’agents pathogènes chez l’animal dans le monde et le 2e vecteur d’agents pathogènes chez l’être humain (après le moustique).

Étudier une maladie transmise par les tiques se présente comme un défi d’une rare complexité, mobilisant des connaissances particulièrement variées. Cela nécessite non seulement de comprendre l’impact sur la santé – humaine et animale – de l’agent pathogène à l’origine de la maladie, mais aussi de décrypter ses liens avec son vecteur, la tique : quelle espèce peut être infectée, quelles compétence et capacité de transmission… La présence et l’activité des tiques varient selon de nombreux facteurs : les conditions météorologiques, l’évolution du climat sur le long terme, la végétation environnante, le nombre et la diversité des espèces-hôtes dont elles dépendent pour se nourrir… Ces espèces – chevreuils, rats, oiseaux, bétail… – ont de surcroît chacune un impact différent sur les tiques et leurs agents pathogènes, permettant leur maintien, leur transmission, leur dispersion dans l’environnement ou encore leur multiplication. La compréhension du risque « tiques » doit donc réunir inévitablement microbiologistes, écologues, médecins, vétérinaires, entomologistes…

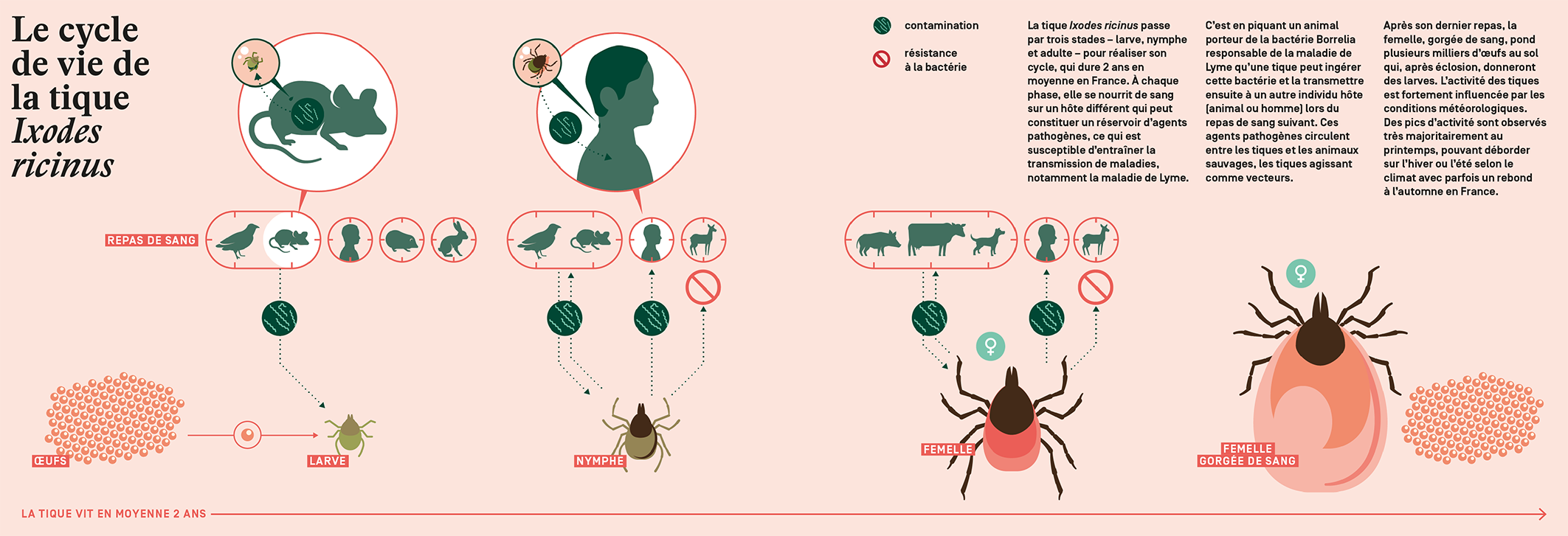

Parmi la quarantaine d’espèces de tiques présentes en Europe, l’une d’elles concentre toutes les attentions : Ixodes ricinus. Celle-ci peut transmettre plusieurs agents pathogènes dangereux pour le bétail et les animaux domestiques – causant par exemple la piroplasmose et l’anaplasmose bovine –, mais aussi la borréliose de Lyme chez l’être humain et certaines espèces animales. Aussi appelée maladie de Lyme, la borréliose de Lyme fait partie des maladies à tiques les plus surveillées en France, du fait du nombre de cas en augmentation et des troubles importants (articulaires, neurologiques ou cardiaques) pouvant survenir lorsqu’elle n’est pas traitée à temps. Contrairement à d’autres tiques, Ixodes ricinus s’avère très généraliste, s’accrochant à des espèces-hôtes des plus diverses.

Propagation par les airs et la terre

≈ 50 000 cas de borréliose de Lyme diagnostiqués et 800 hospitalisations en France chaque année.

Les oiseaux par exemple jouent un rôle important dans la dissémination à grande distance des tiques et la colonisation de nouveaux territoires. Les petits rongeurs constituent eux un excellent réservoir pour les bactéries Borrelia, augmentant le pourcentage de tiques susceptibles de propager la borréliose de Lyme. À l’inverse, les cervidés ne permettent pas une multiplication efficace des Borrelia, mais jouent un rôle important dans le cycle de vie des tiques et leur reproduction. Or, toutes ces espèces hôtes, auxquelles doivent être ajoutés les animaux d’élevage en plein air, voient leur nombre et diversité grandement varier d’un milieu à l’autre.

« La grande majorité des études sur les maladies à tiques se concentrent sur un seul type de biotope, une forêt ou un champ, et non sur un paysage complexe. Pourtant, une grande partie de notre territoire est bel et bien composée d’une mosaïque de milieux, avec des prairies, des bosquets, des haies… », soulève Olivier Plantard. À Nantes, ce directeur de recherche INRAE incontournable sur le sujet – il coanime le groupe de recherche « Tiques et maladies à tiques » qui réunit la quasi-totalité des spécialistes français – a coordonné le projet ANR OSCAR entre 2012 et 2016.

L’importance du paysage et de la faune

L’objectif du projet OSCAR est d’étudier la répartition des tiques, de leurs hôtes et de leurs agents pathogènes en fonction de la composition du paysage. Quelque 900 sites de bocage ont ainsi été passés au peigne fin, avec une analyse des tiques présentes dans l’environnement et sur les petits mammifères hôtes capturés pour l’occasion. « Nous avons observé une très grande hétérogénéité du risque tiques en fonction du paysage, avec de fortes variations parfois à 10 mètres de distance », raconte Olivier Plantard. « Nous finalisons maintenant un outil de simulation cartographique : en faisant varier des caractéristiques du paysage, en ajoutant ou en enlevant des haies par exemple, le logiciel émet une nouvelle carte de risque. » Un outil précieux pour évaluer l’impact de changements dans l’utilisation du territoire.

La phase de terrain de ce projet a en partie eu lieu près de Toulouse, sur les terres de l’unité de recherche Comportement et écologie de la faune sauvage (CEFS). Cette unité a en effet choisi comme modèle d’étude une espèce clef pour les tiques : le chevreuil, avec des individus suivis de près en enclos et plus de 600 chevreuils en milieu naturel équipés de collier GPS. « Ces animaux constituent un important réservoir de tiques et peuvent entrer en contact avec les élevages ou d’autres activités humaines », décrit Vincent Bourret, chercheur INRAE au CEFS. « Cependant, des études in vitro ont montré que le sérum dans le sang des chevreuils peut inactiver les bactéries du genre Borrelia. Nous cherchons à savoir si une telle inactivation pourrait avoir lieu dans la tique, qui serait ainsi “nettoyée” par son passage sur le chevreuil. » Les équipes du CEFS creusent ainsi bon nombre de questions autour des ongulés sauvages et des agents pathogènes qu’ils véhiculent. Un postdoctorat financé par INRAE vient par exemple de débuter autour de l’impact des agents pathogènes sur le comportement et les déplacements de leurs hôtes, dont les tiques, susceptibles de modifier la dynamique des maladies associées.

La prise en compte du facteur climat

L’unité Épidémiologie des maladies animales et zoonotiques (EPIA), unité mixte de recherche INRAE/VetAgro Sup installée à Clermont-Ferrand et en banlieue lyonnaise, s’intéresse quant à elle depuis 10 ans à un autre facteur impactant de manière plus globale les tiques et leurs agents pathogènes : le climat. « Les tiques sont très sensibles aux conditions de leur environnement : la température, l’humidité, la végétation… », liste Karine Chalvet-Monfray, la directrice adjointe de l’UMR EPIA. En 2014, l’unité a mis en place un réseau d’observatoires dédié aux maladies à tiques à travers toute la France. « En collectant des tiques et en analysant leurs agents pathogènes, tout cela selon le même protocole et précisément aux mêmes endroits depuis dix ans, nous pouvons voir les conditions qui favorisent l’activité des tiques et ainsi développer des modèles dynamiques de prévision du risque “tiques”. » Grâce à ces données, INRAE s’est associé au géant pharmaceutique Boehringer Ingelheim pour développer une plateforme, Flea-Tick-Risk, offrant au grand public des cartes de prévision du risque tiques mises à jour chaque semaine en fonction des conditions météorologiques.

En 2018, ce projet initialement appelé CC-EID est devenu CLIMATICK. Financé par les métaprogrammes mis en place par INRAE dédiés aux conséquences du dérèglement climatique, il propose désormais des prédictions sur le long terme en fonction de différents scénarios climatiques futurs. « La situation en France est très complexe à anticiper pour Ixodes ricinus, avec d’importantes variations selon les régions », reprend Karine Chalvet-Monfray. « Le climat méditerranéen devrait en tout cas s’étendre, avec des conditions moins favorables l’été pour cette espèce, mais une activité accrue en hiver et au printemps pour les autres types de climats. »

Une nouvelle espèce inquiétante

En 2023, ce programme CLIMATICK a de nouveau évolué : nommé FuturaTick, il poursuivra le travail du réseau d’observatoires en intégrant de manière plus poussée le rôle des hôtes et s’intéressera à une espèce de tique supplémentaire, la Hyalomma marginatum.

À l’instar de FuturaTick, plusieurs projets ne se focalisent plus uniquement sur Ixodes ricinus, mais s’intéressent désormais à cette espèce, qui inquiète de plus en plus les spécialistes. Car Hyalomma marginatum peut transmettre un virus responsable d’une maladie potentiellement grave, voire mortelle dans certains cas, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC). Originaire d’Afrique et d’Asie, cette tique profite du changement climatique pour s’installer au sud de l’Europe. H. marginatum est ainsi présente depuis 2015 en France continentale, et le virus FHCC a été détecté pour la première fois sur le territoire fin 2023.

Si la maladie de Lyme reste la plus médiatisée, elle ne représente donc que la partie émergée de l’iceberg en matière de maladies transmises par les tiques. Avec des dizaines d’agents pathogènes susceptibles d’impacter la santé humaine et animale, de nouveaux étant régulièrement décrits, il est plus que jamais crucial d’étudier en détail ces acariens et les liens complexes qu’ils tissent avec leur environnement.

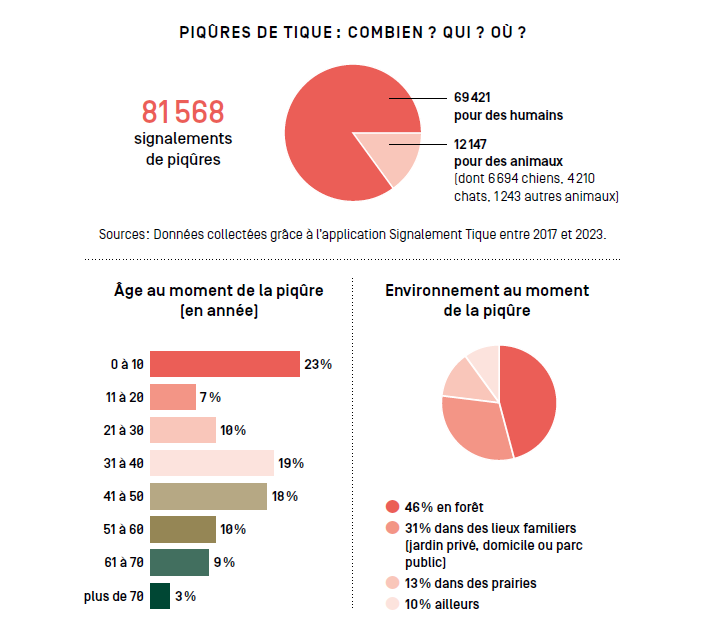

Projet CiTIQUE : des citoyens et des tiques

Les tiques peuvent s’étudier au laboratoire… ou en mobilisant un réseau de citoyens ! C’est l’option choisie par le programme de recherche participative CiTIQUE, coordonné par INRAE. Via l’application gratuite Signalement Tique, chaque citoyen peut signaler une tique trouvée sur lui-même ou son animal de compagnie. Après avoir renseigné sur l’application des informations sur la localisation de la piqûre, la date ou encore le lieu présumé, le projet invite les citoyens à envoyer la tique par courrier aux chercheurs. Depuis 2017, le programme a permis de recenser plus de 80 000 piqûres dans toute la France et d’obtenir des dizaines de milliers de tiques à analyser. Une mine d’informations. Par exemple, un tiers des piqûres ont eu lieu dans un endroit familier (jardin, résidence, parc urbain…). 30 % des tiques analysées étaient porteuses d’au moins un agent pathogène… Depuis 2023, la plateforme CiTIQUE-TRACKER permet de consulter les données et statistiques obtenues. Une façon d’impliquer les citoyens dans la collecte des données, et le développement des connaissances.

-

Yann Chavance

(Envoyer un courriel)

Rédacteur