Alimentation, santé globale Temps de lecture 4 min

Les tiques peuvent transmettre plusieurs agents pathogènes

Publié le 15 mai 2020

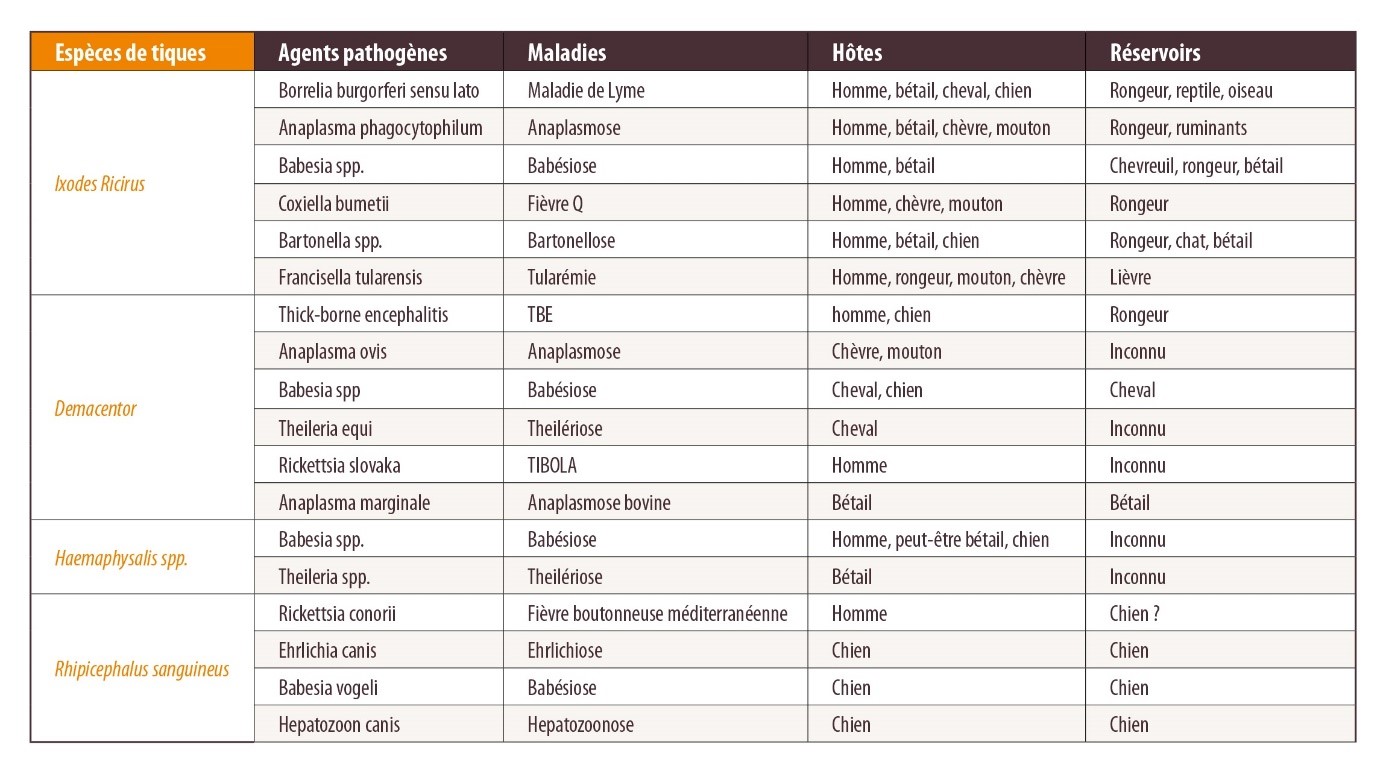

On trouve dans une tique des dizaines d’espèces de microorganismes, dont certaines sont pathogènes, d’autres pas. Bien qu’un certain nombre d’agents pathogènes (bactéries, protozoaires et virus) soient déjà connus pour être transmis par cet acarien, de nouveaux agents sont constamment décrits. Dans ce contexte impactant la santé animale comme la santé humaine, il est urgent de répertorier l’ensemble des micro-organismes hébergés par les tiques, et parmi eux, ceux qui sont responsables de maladies chez l’homme et/ou l’animal.

Le concept de pathobiome : étudier l’ensemble des microorganismes présents chez les tiques

Grâce à la mise au point d’une méthode de séquençage à haut débit d’ADN ou d’ARN, associée au traitement bioinformatique, les chercheurs sont en mesure d’analyser l’ensemble des microorganismes présents dans une tique (1). Cette méthode permet de contourner les difficultés de mise en culture de microorganismes inconnus. Elle permet aussi d’étudier les interactions entre les microorganismes présents chez la tique, qu’ils soient pathogènes ou non. On sait par exemple que certaines bactéries naturelles des tiques (appelées « symbiontes ») peuvent affecter la transmission des microorganismes pathogènes. L’importance d’étudier l’ensemble des microorganismes et leurs interactions a donné naissance au concept de pathobiome, développé en 2013 par des chercheurs d’INRAE.

Un diagnostic compliqué car les tiques peuvent être co-infectées par 2, voire 5 agents pathogènes

Une étude a été menée en 2016 sur 267 tiques Ixodes ricinus collectées dans les Ardennes, dans lesquelles la présence de 38 agents pathogènes a été recherchée. L’étude a montré que la moitié des tiques étaient porteuses d’agents pathogènes, et parmi celles-ci, la moitié comportaient au moins 2 agents pathogènes, et jusqu’à 5 (pour 0,75% des tiques). 20% des tiques étaient infectées par la bactérie responsable de la maladie de Lyme, et 20% comportaient d’autres bactéries, en particulier des rickettsies et des bartonelles, qui peuvent, lorsqu’elles sont transmises à l’Homme, provoquer des maladies aux symptômes peu spécifiques.

En outre, le programme CiTIQUE a permis depuis 2017 d’analyser 1412 tiques qui avaient piqué des humains : 31% d’entre elles portaient au moins un agent pathogène.

Ces co-infections chez la tique pourraient provoquer des co-transmission chez l’Homme et l’animal et compliquer le diagnostic.

Le projet OHTICKS, pour améliorer le diagnostic des maladies à tiques

Afin de préciser les liens entre la piqûre de tique, l’agent pathogène et les symptômes, le projet OHTICKS (2) met en place une cohorte de suivi de personnes piquées par des tiques et développant des symptômes inexpliqués dans les 6 mois suivant la piqûre. Le projet vise à rechercher les agents infectieux responsables de ces symptômes. Les résultats seront utilisés pour développer de nouveaux tests de diagnostic, promouvoir une meilleure information du public et améliorer la prise en charge des maladies à tiques.

En savoir plus

Pour développer de nouveaux acaricides, le projet Xenobio-TICK

Jusqu’à présent, la lutte contre les tiques dans les élevages repose principalement sur l’utilisation d’acaricides chimiques. Ces molécules peuvent avoir des effets négatifs sur l’homme, les animaux de rente (toxicose, changements comportementaux) et les écosystèmes (par exemple sur des organismes non-cibles comme les insectes coprophages). Afin de développer de nouveaux acaricides plus spécifiques, le projet Xenobio-TICK (3) vise à séquencer le transcriptome (représentant les gènes exprimés) afin d’identifier et de caractériser de nouveaux gènes de neurorécepteurs, les plus divergents possible de ceux des insectes, qui seront utilisés comme cibles spécifiques des tiques pour le développement de nouveaux acaricides.

- Collaboration INRAE, Anses, Ecole nationale vétérinaire d’Alfort, institut Pasteur

- Projet financé par l’ANR depuis 2018. Collaboration INRAE, Institut Pasteur et 4 CHU (Garches, Saint-Antoine-Paris, Besançon et Saint-Etienne).

- Projet fiancé par l’Institut Carnot France Futur Elevage depuis 2017, porté par l’UMR Bioepar, en collaboration avec les UMR ISP et LBLGC (INRAE Val de Loire). Contact : Olivier Plantard, UMR BIOEPAR, centre INRAE Pays de la Loire.