Biodiversité Temps de lecture 4 min

Surveillance ciblée et cartes de risque : la recherche mobilisée face à l’invasion du scarabée japonais en Europe

Publié le 22 octobre 2024

Une stratégie de surveillance ciblée sur les points d'introduction

Du fait de son vaste spectre de plantes hôtes (plus de 400, appartenant à 94 familles ; Tayeh et al, 2024), le scarabée japonais (Popillia japonica) représente une menace potentielle pour un large éventail d’acteurs, des professionnels de l’agriculture aux particuliers, en passant par les gestionnaires d’espaces naturels. Le défi consiste à contrer cette invasion en contenant les populations établies et en favorisant la détection précoce des nouveaux foyers afin d'augmenter les chances d'une éradication locale réussie.

C'est pourquoi la conception de stratégies de surveillance est au premier plan. L'efficacité de ces stratégies est cruciale, car la gestion devient disproportionnellement plus coûteuse et plus difficile à mesure que l'incidence du ravageur augmente. À cette fin, il est conseillé d'appliquer des stratégies basées sur l'examen de cartes de risque, plutôt que sur des programmes d'échantillonnage systématique qui conduisent à une utilisation sous-optimale des ressources allouées à la surveillance.

Dans de précédents travaux, des chercheurs de l’Institut de Génétique Environnement et Protection des Plantes (IGEPP) et de l’unité Biostatistique et Processus Spatiaux (BioSP) d’INRAE ont développé un modèle de distribution d’espèce permettant de projeter la distribution de favorabilité environnementale pour le scarabée japonais sur le continent européen. Dans cette nouvelle étude, ils proposent un cadre méthodologique pour identifier les points d'introduction du scarabée japonais en Europe continentale à partir de ses aires de présence actuelles sur le continent, afin d'éclairer les stratégies de surveillance et de hiérarchiser les régions à haut risque.

Aéroports, gares et réseaux routiers sous surveillance

L’étude cible trois modes de transport (aérien, ferroviaire et routier) pertinents pour les voies d'entrée du coléoptère à partir de la zone infestée (fin 2022) et pour lesquels des bases de données complètes sont disponibles. Pour chaque mode de transport, tous les lieux sources dans la zone infestée (par exemple, les aéroports ou les gares ferroviaires) sont identifiés. L'intensité des connexions vers toutes les destinations possibles ailleurs en Europe sont quantifiées. Enfin, l’application d’une méthode d'optimalité de Pareto permet de combiner les modes de transport pour classer les régions NUTS-3 (selon la Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) en fonction du risque d'introduction qui leur est associé.

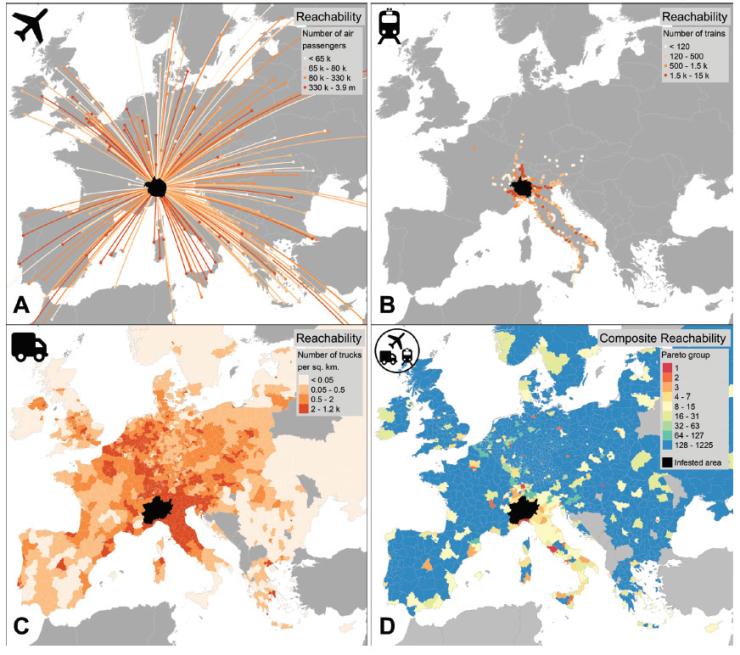

Les résultats de l'étude montrent que le risque d’introduction du scarabée japonais au sein du continent européen varie considérablement en fonction du mode de transport, et illustrent des caractéristiques topologiques des réseaux de transport. Le transport aérien (Fig. 1A) offre un accès direct à toutes les grandes villes d'Europe, ce qui en fait le mode de transport le plus susceptible de propager le scarabée japonais sur de longues distances. Le transport ferroviaire (Fig. 1B) connecte principalement les zones adjacentes à la zone infestée (Italie, Suisse, Autriche, Allemagne). Le transport routier (Fig. 1C) présente un réseau à la fois local et international, rendant de nombreuses grandes villes européennes facilement accessibles depuis la zone infestée. L'indice composite de risque d’introduction élaboré (Fig. 1D), qui combine les trois modes de transport, met ainsi en évidence quelques grandes villes européennes dispersées au risque très élevé, ainsi que de nombreuses régions à fort risque en Italie, Allemagne, Suisse et France, entourant la zone infestée.

Figure 1 : Risque d’introduction du scarabée japonais en Europe depuis la zone infestée (en noir) par voie aérienne (A), ferroviaire (B), routière (C), et par une combinaison de ces 3 modes (indice composite, (D)). Les couleurs chaudes correspondent à un risque plus élevé. Extrait de Borner et al (2024a).

Des outils d'évaluation du risque et de science citoyenne

La méthode d'évaluation du risque d'introduction du scarabée japonais par dispersion passive (transport) proposée dans l'étude, fournit un outil de réponse rapide aux décideurs et aux services phytosanitaires pour anticiper le risque d'introduction d'un ravageur autostoppeur à l'échelle continentale. Informer les stratégies de surveillance avec le risque d'introduction peut réduire de manière significative les efforts de surveillance et promouvoir la détection précoce des espèces envahissantes.

Les résultats obtenus par les chercheurs soulignent la nécessité d'une surveillance locale combinée à une stratégie de surveillance transfrontalière, impliquant les autorités officielles et les parties prenantes dans une approche proactive et coordonnée, et adaptée à l'échelle et aux moyens de propagation du coléoptère. En pratique, un fichier (au format geopackage) décrivant ce risque d’introduction à la résolution NUTS-3 de l'Europe continentale par air, rail, route, et leur combinaison, pour le scarabée japonais à partir de la zone actuellement infestée est disponible sur la plateforme Recherche Data Gouv (Borner et al, 2024b).

La mobilisation des sciences citoyennes, en particulier dans les régions les plus à risque, mérite d’être considérée. L'application développée par le consortium européen IPM-Popillia (IPM Citizen Science App) est une solution dans ce cadre, d'autant plus qu'elle intègre un système ouvert d'alertes nationales (rapports aux experts nationaux et aux autorités nationales).

Les développements originaux menés par les unités IGEPP et BioSP d'INRAE contribuent à la compréhension et à la quantification des risques associés aux étapes cruciales de l’invasion biologique du scarabée japonais : l'entrée, l'établissement et la dissémination. Les cartes de risques produites, considérées séparément mais mieux encore combinées, sont précieuses pour concevoir une stratégie appropriée pour la détection précoce du scarabée japonais, afin de prévenir, ou au moins ralentir, son invasion en Europe continentale.

Références :

- Borner, L., Martinetti, D., Poggi, S., 2024a. A hitchhiker’s guide to Europe: mapping human-mediated spread of the invasive Japanese beetle. NeoBiota 94, 1–14. https://doi.org/10.3897/neobiota.94.126283

- Borner, L., Martinetti, D., Poggi, S. 2024b. Data for "A hitchhiker’s guide to Europe: mapping human-mediated spread of the invasive Japanese beetle." Recherche Data Gouv, V1, https://doi.org/10.57745/3WUVWJ

- Tayeh, C., Poggi, S., Desneux, N., Jactel, H., Verheggen, F., 2023. Host plants of Popillia japonica: a review. Recherche Data Gouv, V2, https://doi.org/10.57745/SXZNQF

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 861852