Dossier revue

Changement climatique et risquesRespecter les limites planétaires

Publié le 24 janvier 2025

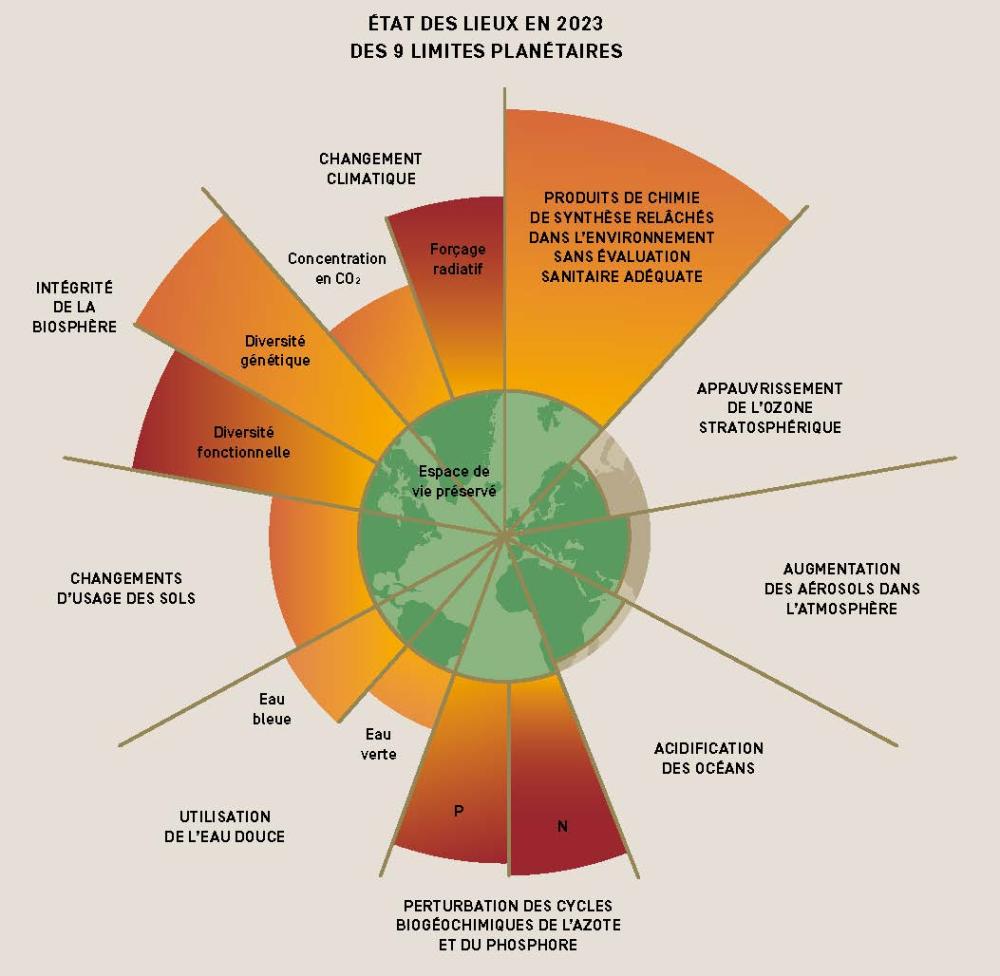

En 2023, nous en avons dépassé 6, dont 5 qui sont en lien avec l’agriculture et l’alimentation. Une gouvernance mondiale et des actions immédiates sont cruciales pour limiter le changement climatique et éviter des perturbations irréversibles dans les écosystèmes et les sociétés humaines.

Dès 2009, nous avons dépassé la limite définie pour la concentration de CO2 dans l’atmosphère, mesurée en ppm (parties par million). Nous en subissons déjà les conséquences en termes de changement climatique. Si nous atteignons 550 ppm de CO2 dans l’atmosphère, ces conséquences seront accentuées, pouvant aller jusqu’à la perte de l’ensemble des stocks d’eau douce de la banquise et des glaciers, ou encore un réchauffement mondial entre 6 et 10 °C.

Nous sommes actuellement au-delà de 420 ppm et les émissions de CO2 mondiales continuent de croître de manière exponentielle. « En partant de 2010, nous avons pu calculer que si nous attendons 2035 pour agir, il faudra réduire les émissions mondiales de CO2 de 46 % d’ici 2055 pour limiter le CO2 à 550 ppm en 2100 », rapporte Jean-Denis Mathias, modélisateur à INRAE 1 .

Les causes principales d’émissions de CO2 sont connues : les énergies fossiles pour 80 % et, dans une moindre mesure, l’utilisation des terres et la déforestation. Une gouvernance mondiale est nécessaire. Mais les accords internationaux tel que l’accord de Paris de 2015 ne sont pas suffisamment contraignants pour susciter des actions à la hauteur des enjeux.

Des solutions qui peinent à être mises en place

Pourquoi cette résistance au changement, malgré les différentes COP ? Certains auteurs 2 considèrent que les modèles de décision IAM 3 élaborés pour développer des politiques climatiques ne prennent pas suffisamment en compte les dynamiques sociales et les notions de justice, d’équité, d’éthique et de responsabilité historique. Ces modèles sont en effet essentiellement basés sur des paramètres économiques et sur l’analyse coût/PIB. En France, la crise des gilets jaunes, qui a conduit à renoncer à la taxation des carburants fossiles, illustre bien cette nécessité de considérer d’autres facteurs que les facteurs financiers. Il serait donc nécessaire de considérer d’autres branches de l’économie, comme l’économie du bien-être, pour tenir compte des inégalités redistributives, l’économie comportementale, pour analyser les motivations non économiques, et l’économie politique, pour tenir compte de la résistance au changement de certains acteurs.

Les auteurs soulignent qu’accomplir les objectifs de l’accord de Paris implique une révolution sociétale comparable à la révolution industrielle ou à la révolution du Néolithique qui a vu l’adoption d’un mode de subsistance fondé sur l’agriculture et l’élevage.

L’étude des changements systémiques

À son échelle, INRAE a intégré dans sa stratégie de recherche et d’innovation l’étude des changements systémiques à conduire :

- en agriculture, transition vers l’agroécologie. L’agroécologie contribue à l’atténuation du changement climatique en favorisant le stockage de carbone : cultures intermédiaires, couverture du sol, agroforesterie, développement des prairies et des haies. Elle permet aussi une réduction des émissions des autres gaz à effet de serre (oxyde nitreux N20 et méthane CH4), respectivement en favorisant la culture de légumineuses fixatrices d’azote et en améliorant les pratiques d’élevage ;

- gestion intégrée de la ressource en eau ;

- en alimentation, transition vers un régime alimentaire moins riche en calories, équilibré entre protéines végétales et protéines animales, et

la réduction des pertes et gaspillages ; - décarbonation du secteur de l’énergie ;

- contribution à l’atténuation en augmentant le stockage de carbone dans les sols agricoles et forestiers (Initiative 4 pour mille).

1. Mathias J.-D. et al. (2017). Sci. Rep. 7, 42061.

2. Mathias J.-D. et al. (2020), Earth’s Future 8.

3. IAM : Integrated Assessment Models, modèles développés depuis les années 1970 et repris par le GIEC. Exemple : le modèle DICE de William Nordhaus, prix Nobel d’économie en 2018.

L’initiative 4 pour mille fait tache d’huile

L’initiative « 4 pour mille » repose sur l’hypothèse qu’une augmentation annuelle de 4 pour 1 000 du stockage de carbone dans les sols mondiaux (soit 6 milliards de tonnes) permettrait de compenser l’augmentation annuelle des émissions de CO2 liées aux activités humaines (4,3 milliards de tonnes). INRAE a contribué activement au lancement de l’initiative lors de la COP21 en 2015 à Paris. « Cette initiative a bien joué son rôle de sensibilisation et de mobilisation », constate Claire Chenu, spécialiste des sciences du sol à INRAE, qui dirige actuellement un important programme européen sur la gestion climato-intelligente et durable des sols agricoles. L’initiative fédère actuellement plus de 800 partenaires publics et privés dans 108 pays.

Des réseaux de recherche se développent au Nord comme au Sud, par exemple dans les pays francophones d’Afrique. La politique agricole commune européenne intègre peu à peu des mesures de soutien au stockage de carbone et la France a mis en place un label bas carbone. Dans ce cadre, plusieurs projets sont soutenus par des entreprises, des instituts techniques et des chambres d’agriculture, pour l’élevage, les grandes cultures, la plantation de vergers ou de haies.

-

Pascale Mollier

(Envoyer un courriel)

Rédactrice

-

Nicolas Eckert, Samuel Soubeyrand, Alban Thomas

Pilotes scientifiques