Dossier presse

Changement climatique et risquesNématode du pin : le point en 10 questions-réponses

FAQ - La détection du nématode du pin pour la première fois en France dans la forêt des Landes en novembre 2025 marque une étape clé. S’il n’était pas encore présent en France, il y avait un grand risque qu’il arrive tôt ou tard sur le territoire. Le point en 10 questions-réponses sur la base de 15 ans de travaux de recherche et de modélisation d’INRAE sur ce ravageur.

Publié le 24 novembre 2025

1. Qu’est-ce que le nématode du pin et quel est son impact ?

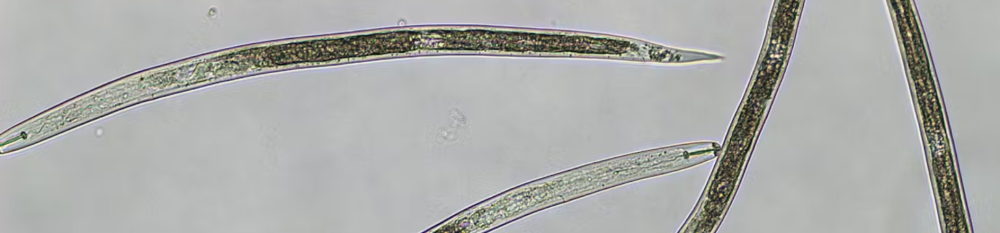

Les nématodes sont des vers ronds, non segmentés, le plus souvent microscopiques. Cet embranchement du règne animal représente une part importante de la biodiversité. Plusieurs espèces ont un mode de vie parasitaire et, parmi eux, les nématodes phytopathogènes causent des maladies des plantes.

Le nématode du pin (Bursaphelenchus xylophilus) est l’agent causal de la maladie du flétrissement des pins. Ce ver microscopique (de moins de 1 mm) infecte plusieurs espèces de résineux, surtout les pins. Il est transmis par un insecte vecteur (voir question 3). Lorsque l’insecte se nourrit sur l’arbre, les nématodes pénètrent dans les canaux de sève. Une fois dans l’arbre, ils se multiplient et bloquent la circulation de la sève, ce qui provoque les symptômes de la maladie : rougissement puis chute des aiguilles, flétrissement et dépérissement. La mortalité s’observe en quelques semaines ou mois, en fonction de la sensibilité de l’arbre hôte et des conditions environnementales, notamment les températures de l’été.

Le nématode du pin est originaire d’Amérique du Nord. D’abord, introduit au Japon au début du XXe siècle, il est responsable de la mort de millions de pins dans le monde entier (voir question 5).

Son introduction et prolifération en Europe auraient d’importantes conséquences (économiques, environnementales et sociales), De ce fait, B. xylophilus est classé « organisme de quarantaine prioritaire » au titre de la législation européenne et fait donc l’objet de mesures de surveillance et de contrôle particulières sur le territoire de l’Union Européenne.

Les scientifiques d’INRAE ont développé des marqueurs moléculaires pour génotyper les populations de B. xylophilus et identifier l’origine des populations européennes. Des projets sont en cours pour retracer l’histoire évolutive de l’espèce et décrire les processus démographiques agissant sur les populations lors de la phase d’invasion. L’étude de la biologie et de l’évolution du nématode est essentielle pour améliorer les moyens de surveillance et de lutte. (Mallez S et al. 2015)

2. Est-il dangereux pour l’homme ou les animaux ?

Le nématode du pin ne s’attaque qu’aux arbres et ne présente aucun risque pour la santé humaine ou animale.

3. Comment se propage-t-il d’arbre en arbre ?

Le nématode du pin est incapable de passer seul d’un arbre à l’autre. Il est transmis par un insecte vecteur, le coléoptère Monochamus galloprovincialis. Cet insecte devient porteur du nématode lorsque la larve se développe dans un arbre contaminé. Au printemps, les coléoptères Monochamus émergent des branches ou morceaux de tronc morts. Les insectes entrent alors dans une phase de maturation sexuelle de 2 à 3 semaines. Durant cette période, ils se nourrissent sur des pousses vertes d’arbres en bonne santé. Environ 75 % des contaminations d’arbres par B. xylophilus ont lieu durant cette période. Cette première phase de transmission dure environ 10 semaines, les coléoptères continuant de se nourrir après la phase de maturation sexuelle. À la fin de la saison, les coléoptères choisissent des pins dépérissant comme site de ponte. Ils peuvent alors leur transmettre le nématode (environ 25 % des cas), et si les arbres choisis sont déjà infectés par le nématode, celui-ci peut coloniser les œufs donnant naissance à une nouvelle génération d’insectes vecteurs infectés.

Les recherches menées par INRAE montrent que l’insecte vecteur parcourt en moyenne 2 km par jour dans une forêt de pins homogène, et jusqu’à 9 km au cours de la phase de transmission qui dure environ 10 semaines (Robinet et al 2019).

4. Comment le nématode du pin se propage-t-il sur de longues distances ?

Les échanges commerciaux, liés notamment au transport de bois et d’écorces, sont à l’origine de sa diffusion sur de longues distances. Les larves de l’insecte vecteur, porteuses du nématode, peuvent encore se trouver dans les végétaux transportés, y compris le bois qui sert d’emballage ou de palette. Les coléoptères adultes ont aussi un comportement d’autostoppeur qui peut les faire se déplacer sur de longues distances lorsqu’ils sont sur du bois transporté.

5. D'où vient-il et où a-t-il été détecté ?

Le nématode du pin est originaire d’Amérique du Nord, où il ne cause pas de dégâts majeurs car les pins américains sont résistants ou tolérants suite à une longue co-évolution entre le nématode et ces pins. En revanche, il cause des dégâts considérables dans les régions où il a été introduit. C’est le cas en Asie : au Japon (détecté en 1905), en Chine (détecté en 1982), en Corée du Sud (détecté en 1988) et à Taiwan (détecté en 1995). Il s’est vite propagé dans ce continent et est responsable de la mortalité de plusieurs millions d’arbres au Japon et en Chine.

Il a été détecté en Europe pour la première fois en 1999 au Portugal, puis en Espagne (2008), en Arménie (2022) et désormais en France (2025, commune de Seignosse – Landes) (Mallez S. et al. 2021).

6. Quels sont les facteurs de risque d’apparition et de dispersion du nématode du pin ?

Plusieurs variables sont étudiées pour évaluer le risque d’introduction et de dispersion du nématode du pin. Outre les variables biologiques liées au nématode et à son insecte vecteur (voir questions 1 et 3) et les variables liées aux échanges commerciaux (voir question 4), les scientifiques ont identifié et étudient plusieurs facteurs d’introduction et de dispersion du nématode.

Il s’agit notamment de facteurs favorables à la propagation du coléoptère vecteur du nématode. Il est largement présent et très abondant dans le Sud-Ouest de la France. Ses capacités de vol sont très importantes, de l’ordre de plusieurs dizaines de kilomètre par an (voir question 3), mais il est freiné par l’hétérogénéité des forêts, notamment la présence de feuillus (Nunes P. et al. 2021).

Si le changement climatique n’est pas responsable de l’introduction du nématode du pin, il est un facteur aggravant. Il accélère le dépérissement des arbres infestés par le nématode. De plus les pins dépérissant à cause de la sécheresse offrent des zones de ponte supplémentaires au coléoptère vecteur. Le changement climatique étend les zones d’expression de la maladie. Les massifs de pins sylvestre, d’épicéa et de pins Douglas dans le centre de la France pourraient également être à risque d’infestation du nématode.

Suite à la saisine de l’ANSES en 2018 pour la gestion du risque lié au nématode du pin, le comité d’experts, incluant plusieurs scientifiques d’INRAE, a établi une liste d’arbres sensibles à la maladie du flétrissement, causée par B. xylophilus, en prenant en compte leur sensibilité au nématode du pin et à son insecte vecteur. Les arbres sont répartis en 5 catégories selon leur degré de sensibilité, les catégories 4 et 5 étant les plus élevées. La catégorie 4 identifie les essences de sensibilité intermédiaire au nématode et servant d’hôte à l’insecte vecteur. Et la catégorie 5 les essences de forte sensibilité vis-à-vis du nématode et hôtes pour l’insecte vecteur (avis de l’ANSES pour la liste des essences).

Le massif landais est très homogène et majoritairement composé de pins maritimes (75 %), une espèce hôte très sensible au nématode, de catégorie 5. Le climat doux et la forte abondance de l’insecte vecteur créent un environnement favorable à sa propagation.

7. Comment la surveillance et la détection sont-elles faites en France ?

En France, la surveillance et la détection du nématode du pin sont faites grâce au réseau de surveillance coordonné par le département Santé des forêts (DSF) du ministère en charge de l’Agriculture. En 2009, les scientifiques d’INRAE ont développé un premier modèle de propagation du nématode du pin en Chine qui a servi à fournir une première prédiction d’expansion en Europe. Par la suite, les scientifiques ont mené des études en Europe pour calibrer un nouveau modèle sur les données européennes. Les scientifiques d’INRAE ont modélisé le risque d’introduction et d’établissement du nématode du pin dans le massif des landes de Gascogne suivant différentes variables (voir question 5). Les modèles développés au sein d’INRAE permettent d’optimiser la surveillance des zones les plus à risque, dans le cadre de la réglementation européenne qui impose un protocole de surveillance de la part des autorités compétentes en France. Le groupe de travail « Surveillance du nématode du pin de la Plateforme ESV », auquel participent des experts de l’Anses, d’INRAE et du département Santé des forêts, a produit des cartes de risques d’entrée. L’introduction du nématode du pin en France était hautement probable en raison du climat favorable, des échanges commerciaux (bois), d’une large distribution des pins en France et de la présence de l’insecte vecteur. Ces cartes montraient dès 2019 que la zone de plus fort risque d’arrivée du nématode en Aquitaine était située à Seignosse dans les Landes. Le foyer de Seignosse a été confirmé début novembre 2025 par le laboratoire national de référence de l’ANSES.

8. Comment lutter contre le nématode une fois détecté ?

En cas de détection du nématode du pin, la législation de l’Union Européenne prévoit des mesures de gestion obligatoires pour limiter le risque de dissémination du nématode et de son insecte vecteur, dont des mesures de coupe rase d’un rayon de 100 à 500 m autour des arbres infestés selon les conditions locales du foyer d’infestation. D’autres mesures sont aussi édictées dans un rayon de 20 km autour du foyer comme l’interdiction d’exploitation forestière et du transport de bois couplée à une surveillance active des arbres en dépérissement.

En France, c’est la Direction générale de l’alimentation qui coordonne avec ses délégations régionales la mise en œuvre du plan national d’urgence sanitaire.

Sur la base des travaux menés avec des collègues portugais, des scientifiques INRAE ont montré que les coupes rases peuvent être inefficaces face aux risques de dissémination (Robinet. Ch et al. 2020).

Les résultats publiés suggèrent qu’une gestion ciblée et précoce avec abattage individuel des arbres infectés peut être à privilégier. Cependant, la difficulté est de pouvoir les détecter, les arbres infectés pouvant être asymptomatiques pendant une longue période ou cachés au milieu des peuplements. Des recherches sont en cours pour améliorer cette détection à l’aide de la télédétection couplée à l’analyse d’images par l’intelligence artificielle. Au niveau européen, l’UE a saisi l’EFSA pour analyser ces mesures de gestion en intégrant les travaux d’INRAE comme références.

9. Quels moyens de lutte et de prévention contre le nématode du pin à long terme ?

Actuellement des études sont en cours pour identifier des variétés de pin maritime résistantes ou tolérantes au nématode du pin ainsi que les facteurs génétiques liés. Des variétés déjà présentes sur le massif landais (populations d’arbres du massif et variétés améliorées actuelles), différentes provenances de l’aire naturelle de répartition du pin maritime (Maroc, Espagne, Portugal, Corse) et des variétés hybrides (Landes x Corse notamment) sont en cours d’évaluation. Les tests sont réalisés dans une serre de confinement et en laboratoires et locaux techniques de niveau 2+ au sein de la plateforme EMERGREEN (au centre INRAE Nouvelle-Aquitaine-Bordeaux) qui dispose de l’agrément préfectoral de manipulation du nématode du pin depuis fin février 2025.

Les résultats et gains génétiques obtenus par le Japon sur des espèces de pins sont plutôt positifs. L’Espagne a également identifié et sélectionné des familles de pins plus résistantes. La création de variétés résistantes doit faire partie intégrante de la prévention contre le nématode mais elle ne sera pas suffisante seule (Robinet, C., Raffin, A., Jactel, H. et al. 2024).

Des études en cours, notamment à INRAE, montrent que la diversification du paysage de plantation de pins maritimes pourrait également freiner la propagation de la maladie :

- À l’aide de boisement d’essences non-hôtes comme le pin parasol (van Halder I. et al. 2022)

- La présence d’essence de feuillus. (Nunes P. et al. 2021)

10. Comment la recherche s’organise-t-elle au niveau national et international ?

Les équipes d’INRAE travaillent sur plusieurs volets complémentaires pour lutter contre le nématode du pin par l’amélioration et le développement de méthodes de détection précoce et de surveillance (télédétection, réseaux de piégeage des insectes), l’étude de la résistance génétique du pin maritime pour développer des variétés résistantes, l’amélioration des connaissances sur la biologie et l’évolution du nématode et de son insecte vecteur ainsi que le développement de méthodes de lutte sylvicole par la diversification des essences et l’aménagement du paysage (Robinet et al. 2024). Sur ce dernier volet, plusieurs projets européens ont déjà abouti à des recommandations sur les modes de gestion et d’amélioration des variétés d’arbres pour des forêts plus résilientes (HOMED, B4EST). Un nouveau projet en cours, FORSAID, impliquant 10 pays de l’UE, explore des innovations pour améliorer la gestion des ravageurs en forêts dont le nématode du pin. Une expertise scientifique collective et plusieurs collaborations avec la Chine, l’Espagne et le Portugal sont également en cours sur la diversification des essences et l’aménagement du paysage. En France, le projet Debusc financé par le ministère en charge de l’Agriculture, vise à améliorer la détection et la surveillance du nématode, notamment par la détection plus précoce d’arbres infectés. INRAE coordonne également avec l’ANSES le pôle NemAlliance dédié à l’étude des nématodes. Enfin des études ont pour objectif d’évaluer les impacts économiques et sociétaux de l’arrivée du nématode du pin sur le territoire pour accompagner les filières bois.

Références bibliographiques

Mallez, S., Castagnone, C., Espada, M. et al. (2015). Worldwide invasion routes of the pinewood nematode: What can we infer from population genetics analyses? Biological Invasions, 17(4), 1199-1213. https://doi.org/10.1007/s10530-014-0788-9 / hal-02638088v1

Robinet et al. (2019). Modeling the distances traveled by flying insects based on the combination of flight mill and mark-release-recapture experiments. Ecological Modelling DOI : 0.1016/j.ecolmodel.2019.04.006 / hal-02620601

Mallez S., Castagnone C., Lombaert E et al. (2021). Inference of the worldwide invasion routes of the pinewood nematode Bursaphelenchus xylophilus using approximate Bayesian computation analysis. Peer Community Journal, 1: e56. https://doi.org/10.24072/pcjournal.64 / hal-03515563v1

Nunes P. et al. (2021). Modelling Monochamus galloprovincialis dispersal trajectories across a heterogeneous landscape to optimize monitoring by trapping networks. Landscape ecology 36, 931–94. https://doi.org/10.1007/s10980-020-01188-1 / hal-03610281v1 )

Robinet Ch. et al. (2020). Effectiveness of clear‐cuttings in non‐fragmented pine forests in relation to EU regulations for the eradication of the pine wood nematode. Journal of Applied Ecology, https://doi.org/10.1111/1365-2664.13564

Robinet, C., Raffin, A., Jactel, H. et al. (2024). Improving monitoring and management methods is of the utmost importance in countries at risk of invasion by the pinewood nematode. Annals of Forest Science, 81, 16, https://doi.org/10.1186/s13595-024-01233-y

van Halder I. et al. (2022). Pinus pinea: a natural barrier for the insect vector of the pine wood nematode? Anal of forest science, 10.1186/s13595-022-01159-3 / hal-03820711

Nunes P. et al. (2021). Modelling Monochamus galloprovincialis dispersal trajectories across a heterogeneous landscape to optimize monitoring by trapping networks. Landscape ecology, 36, 931-94, 10.1007/s10980-020-01188-1

Robinet, C., Raffin, A., Jactel, H. et al. (2024). Improving monitoring and management methods is of the utmost importance in countries at risk of invasion by the pinewood nematode. Annals of Forest Science, 81, 16, 10.1186/s13595-024-01233-y

Equipes de recherche travaillant sur le sujet du nématode du pin

UMR BIOGECO - Biodiversité, gènes et communautés (INRAE, université de Bordeaux)

UEFP - Unité Expérimentale Forêt Pierroton (INRAE)

URZF - Unité de recherche Zoologie Forestière (INRAE)

UMR ISA -Unité mixte de recherche Institut Sophia Agrobiotech (INRAE, CNRS, université Côte d’Azur)

UMR BFP - Biologie du fruit et pathologies (INRAE, université de Bordeaux)

UR ETTIS - Environnement, territoires en transition, infrastructures, sociétés (INRAE)

UMR TETIS - Information spatiale aux services des territoires et de l’environnement (INRAE, AgroParisTech, Cirad, CNRS)

UR BIOSP - Biostatistique et processus spatiaux (INRAE)