Comment les plantes résistent-elles à la sécheresse ?

Comment les plantes résistent-elles à la sécheresse ?

Les températures grimpent, le thermomètre s’affole et vous ne vous souvenez plus de la dernière fois que vous avez vu la pluie tomber. C’est la sécheresse qui s’annonce. Alors vous sortez les éventails et les ventilateurs, et vous courez vous mettre à l’ombre. Mais les plantes, elles, ne peuvent pas aller se mettre à l’ombre. Et oui, elles n’ont pas de jambes. Et elles ne peuvent pas s’éventer. Elles n’ont pas de bras non plus… Alors elles s’adaptent autrement. Et pour résister à la sécheresse, les plantes ne manquent pas de ressources et développent des stratégies parfois surprenantes. Approchez-vous, on vous montre !

« Approchez-vous » est notre web série qui dévoile l'invisible, voir toutes les vidéos

Comment ça marche ?

COMMENT S’OUVRENT ET SE FERMENT LES STOMATES ?

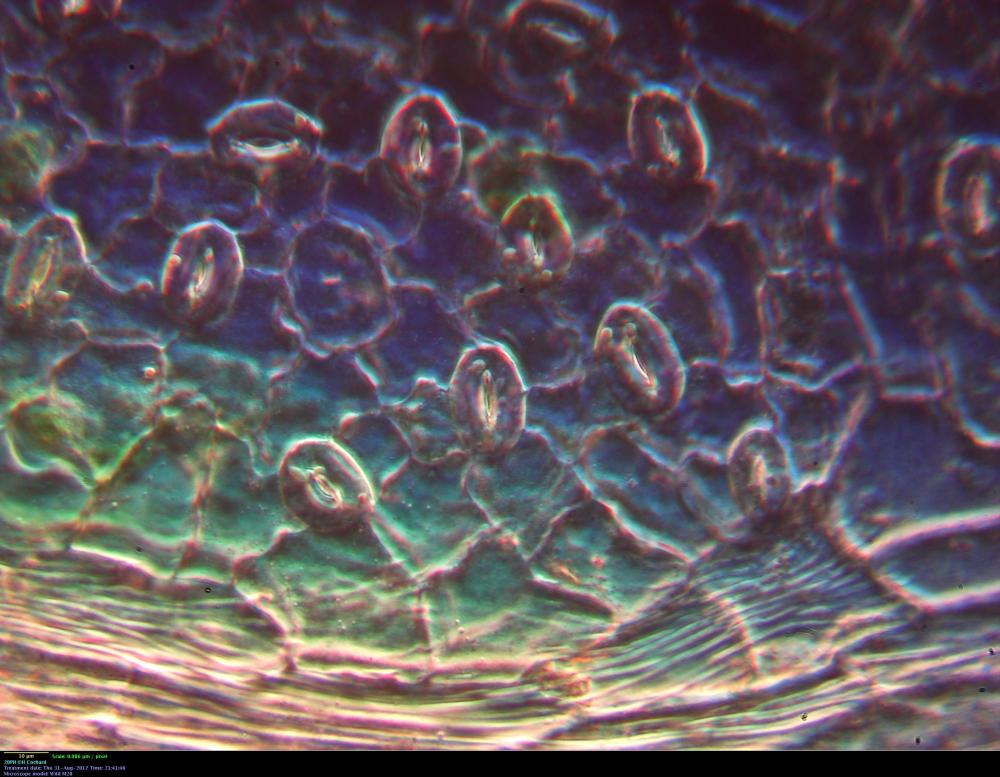

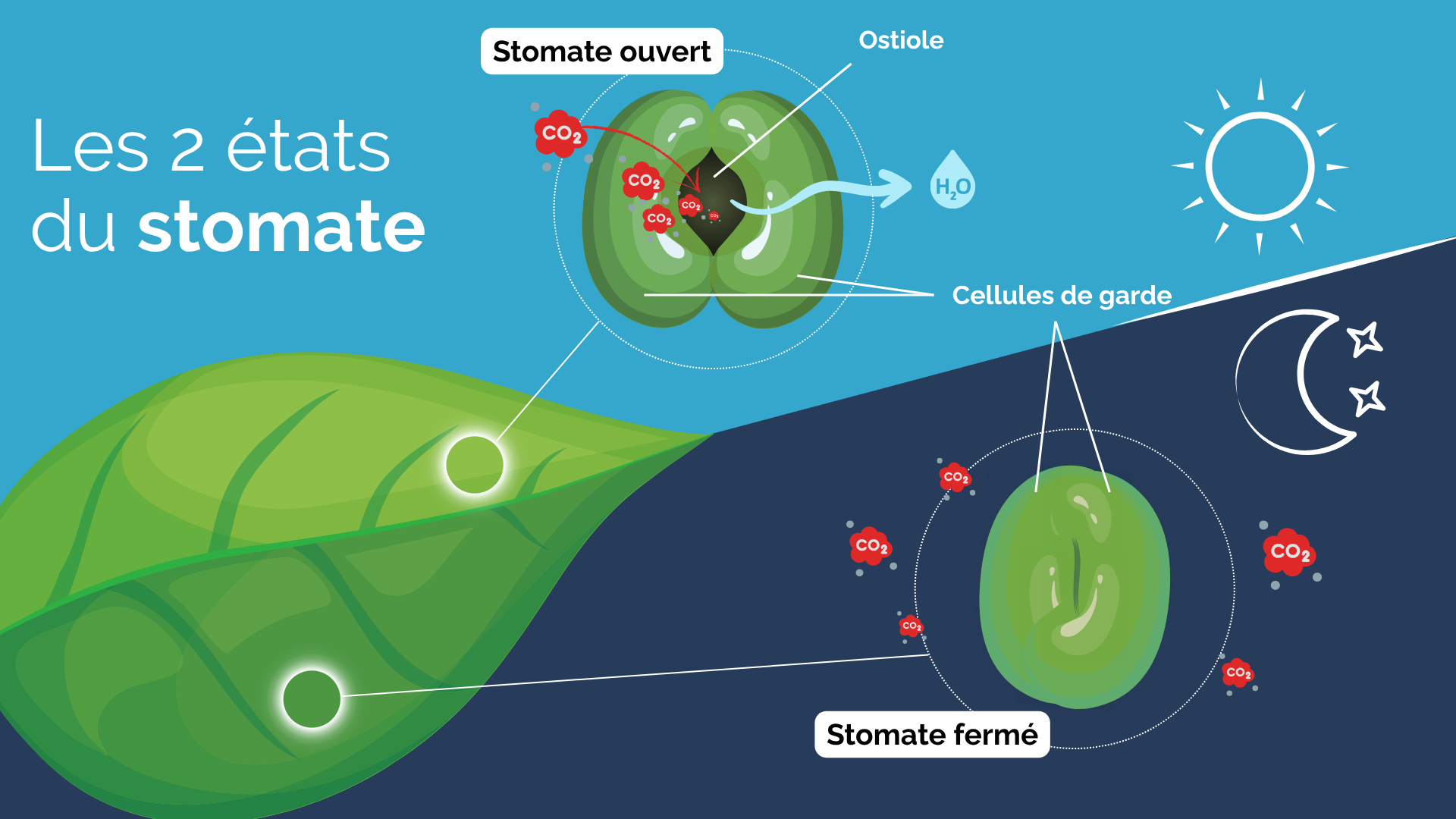

Et si on ajoutait des stomates à la salade ? Pas besoin, il y en a déjà sur chacune de ses feuilles. Comme sur les feuilles de toutes les plantes terrestres d’ailleurs ! Ces petits orifices présents à la surface des feuilles assurent les échanges gazeux entre la plante et l’atmosphère. Mais en période de sécheresse, la plante se trouve devant un choix difficile : ouvrir ses stomates pour faire entrer le CO2 nécessaire à la photosynthèse, au risque de laisser de l’eau s’échapper, ou les fermer pour ne pas se déshydrater, mais empêcher alors la photosynthèse et la production des sucres nécessaires à sa croissance. Mais par quel mécanisme ces stomates arrivent-ils à s’ouvrir et se fermer ?

Un stomate est formé de 2 cellules jumelles, dites cellules de garde, reliées entre elles au niveau de leurs extrémités, et qui délimitent un orifice microscopique, l’ostiole. Ces cellules de garde contrôlent l’ouverture et la fermeture de l’ostiole par lequel passent les gaz. Lorsque la plante a besoin d’ouvrir ses stomates, les cellules de garde se gorgent d’eau et gonflent. On dit qu’elles deviennent turgescentes. Cette turgescence exerce une pression sur les parois des 2 cellules qui leur permet de s’éloigner l’une de l’autre, grâce à la géométrie particulière des cellules de garde, en forme de haricot. Inversement, quand la plante ferme ses stomates, les cellules de garde perdent de l’eau et se dégonflent, ce qui referme le passage. C’est simplement de la mécanique, mais à la sauce stomates !

Photosynthèse : La photosynthèse est le processus par lequel les plantes produisent de l’énergie et de la matière organique en captant l’énergie solaire et le CO2 atmosphérique et en rejetant de l’oxygène dans l’air.

3 questions pour approfondir le sujet

LES PLANTES TRANSPIRENT-ELLES POUR LES MÊMES RAISONS QUE NOUS ?

Et bien pas vraiment. C’est vrai, la transpiration rafraichit les plantes comme les humains. Mais si les plantes transpirent, c’est avant tout car elles n’en ont pas le choix : c’est le prix à payer quand les stomates s’ouvrent pour capter du CO2. Comme l’air extérieur est la plupart du temps plus sec que l’intérieur de la feuille, les molécules d’eau présentes dans cette feuille vont être comme tirées vers l’extérieur de la plante et sortir sous forme de vapeur d’eau par les stomates ouverts. Cela va avoir un effet d’aspiration sur tout le reste de la colonne d’eau que la plante puise dans le sol par ses racines. C’est comme si la tige de la plante était une paille dans laquelle on aspirait pour faire monter l’eau du sol.

En fait, les plantes utilisent la transpiration pour faire circuler la sève des racines jusqu’aux feuilles. Cette sève, dite brute, est composée principalement d’eau et de minéraux que la plante trouve dans le sol via ses racines. Elle doit ensuite remonter dans les feuilles, là où se fait la photosynthèse. Et cela est possible grâce à la transpiration. La petite partie de l’eau qui n’est pas transpirée peut alors repartir dans le reste de la plante sous forme de sève élaborée, c’est-à-dire enrichie des sucres produits lors de la photosynthèse.

COMMENT LES PLANTES ARRIVENT-ELLES À PERCEVOIR LE CYCLE JOUR/NUIT ?

Pour lutter contre la sécheresse, certaines plantes bien particulières (comme les cactus ou d’autres plantes grasses dites succulentes) ont réussi au cours de l’évolution à adapter leur métabolisme pour que celui-ci puisse capturer le CO2 pendant la nuit au lieu du jour. Cela permet à ces plantes de fermer leurs stomates pendant la journée, et de les ouvrir la nuit, « à la fraîche », pour économiser le peu d’eau disponible. Mais cela suppose que les plantes arrivent à différencier le jour de la nuit. Et ça, toutes les plantes en sont capables !

Comment ? Grâce à des photorécepteurs, capables de capter les variations de quantité et de qualité de lumière, ainsi que la direction des rayons lumineux qui leur indique la position du soleil. Mais, comme nous, les plantes ont aussi un rythme circadien : une sorte d’horloge interne qui cale le métabolisme sur un cycle de 24 heures. Elles sont donc capables d’anticiper l’heure du lever et du coucher de soleil. Lorsqu’on expose en pleine nuit des plantes à une lumière artificielle imitant la lumière du jour, les plantes réveillent leur métabolisme et enclenchent la photosynthèse. Mais elles sont tout de même moins efficaces que si elles la réalisaient à la bonne heure. D’ailleurs, la pollution lumineuse nocturne dans les villes pose des problèmes à certains arbres, qui supportent mal le travail en horaires décalés.

LES PLANTES DÉVELOPPENT-ELLES DE NOUVELLES STRATÉGIES D’ADAPTATION AU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ?

L’évolution des espèces et l’apparition de nouvelles stratégies d’adaptation sont des processus qui prennent énormément de temps. Et malheureusement, le réchauffement climatique actuel, qui augmente le risque de sécheresse, prend de vitesse un certain nombre d’écosystèmes naturels qui n’ont pas le temps de s’y adapter. Alors, sous la dure loi de la sélection naturelle, certaines espèces de plantes risquent de disparaître tandis que d’autres, déjà adaptées aux milieux secs et arides, vont coloniser ces espaces libérés où elles y seront plus performantes.

Pour les plantes cultivées en revanche, la tendance est à la sélection de variétés aux caractères les plus adaptés à l’environnement de culture ciblé. Mais ce n’est pas si simple. Les scénarios de sécheresse sont tellement fluctuants d’une année à l’autre que la bonne adaptation aux conditions de l’année n peut ne plus être efficace face aux conditions de l’année n+1.

À vous de jouer !

COMMENT PRENDRE SOIN DE VOS PLANTES EN TEMPS DE SÉCHERESSE ?

Chaque plante a ses propres besoins. Certaines aiment les milieux chauds et ensoleillés, d’autres préfèrent l’ombre et la fraîcheur. Mais les scientifiques recommandent tout de même certaines pratiques en temps de sécheresse, applicables à tout type de plantes.

D’une manière générale, il est conseillé d’arroser ses plantes plutôt le soir, lorsqu’il fait moins chaud. Déjà car la plupart des plantes poussent plus la nuit et feront donc meilleur usage de l’eau que vous leur donnez. Mais aussi car en les arrosant la journée, en plein soleil, l’eau risque de s’évaporer et vos plantes ne pourront pas en profiter. Et attention ! Évitez de mouiller leurs feuilles. Cela peut favoriser le développement de maladies, de nombreux pathogènes ayant besoin de milieux aqueux pour proliférer. Et puis, même si cela peut les rafraîchir, c’est avant tout par la racine que les plantes absorbent de l’eau.

Un autre moyen d’aider vos plantes à affronter la sécheresse est de placer un paillage sur la terre. En ajoutant de la paille ou des copeaux de bois, par exemple, l’eau présente dans la terre va beaucoup moins s’évaporer que si le sol reste nu. C’est une technique assez efficace, notamment pour ceux qui ont la chance d’avoir un potager.

La notion en plus

L’EMBOLIE GAZEUSE CHEZ LES PLANTES

Vous avez certainement déjà entendu parler d’embolie gazeuse en regardant une série médicale à la télé. Mais saviez-vous que l’embolie n’est pas réservée aux patients qui passent la porte des hôpitaux dans un état critique ? Oui, les plantes peuvent aussi souffrir d’embolie, et ça peut leur être fatal. En réalité, ce sont les embolies gazeuses qui font mourir les arbres de soif en temps de sécheresse.

Comme on l’expliquait plus haut, l’eau circule dans la plante depuis les racines jusqu’aux feuilles, à travers un conduit appelé xylème, par effet d’aspiration. L’air plus sec à l’extérieur de la plante fait sortir les molécules d’eau en dehors de la feuille, ce qui tire sur toute la colonne d’eau. Et plus l’air est sec, plus la tension sur la colonne d’eau est importante. C’est comme si l’on tirait avec force sur une corde… jusqu’à ce qu’elle rompe. À force de trop tirer, sous l’effet de la sécheresse, de petites bulles d’air peuvent se créer et se propager dans le xylème en prenant la place de l’eau. La bulle d’air formée, la fameuse embolie gazeuse, empêche alors la sève brute de circuler dans la plante. Et malheureusement, si trop de conduits sont embolisés, la plante ne peut chasser l’air et meurt de déshydratation, et même les meilleurs médecins n’y pourront rien.

Cependant, les scientifiques d’INRAE travaillent à mieux prévenir et mieux suivre les embolies gazeuses chez les arbres grâce à un appareil, le Mégacavitron, qui permet de tester leur résistance à la sécheresse. Ils ont même identifié l’arbre le plus résistant du monde à la sécheresse !

Le chiffre

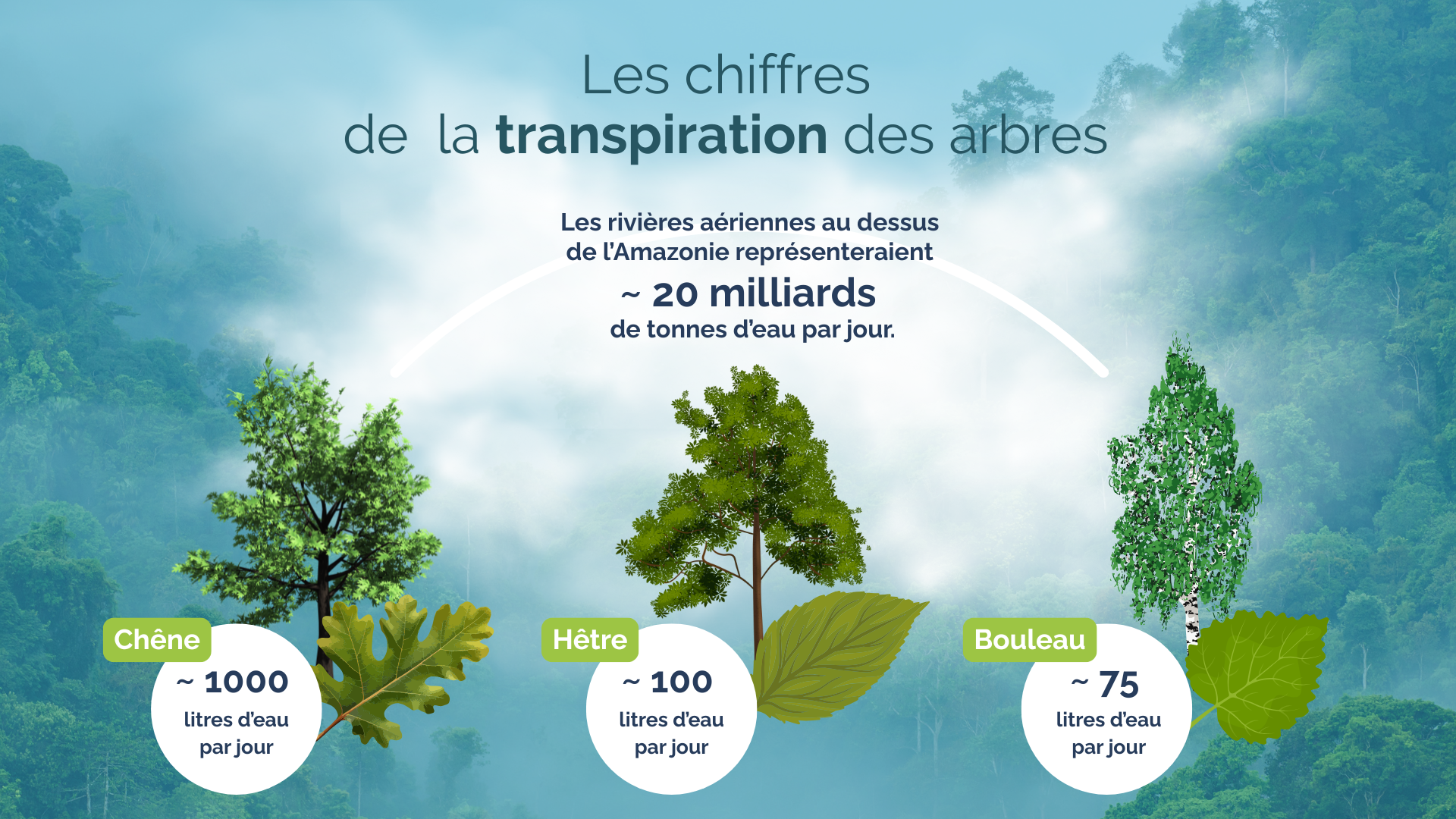

1 000 litres

1 000 litres, soit 1 tonne, c’est la quantité d’eau moyenne qu’un seul grand chêne peut transpirer par jour ! On compte par ailleurs 200 litres d’eau par jour pour un tilleul, 100 litres pour un hêtre, 75 litres pour un bouleau... Alors imaginez les quantités d’eau qu’une forêt entière peut réinjecter chaque jour sous forme de vapeur d’eau dans l’atmosphère sous l’effet de la transpiration. À vrai dire, vous pouvez en avoir un aperçu en tournant votre regard vers les grandes forêts tropicales de la planète. Les « rivières aériennes » de vapeur qui flottent au-dessus de l’Amazonie par exemple pourraient avoir un débit d’eau s’approchant de celui de l’Amazone même. Ces chiffres nous montrent bien à quel point les plantes et les forêts sont essentielles au cycle de l’eau et à la régulation du climat. Car en plus de nous offrir de l’ombre par le couvert végétal qu’elles constituent, les forêts agissent comme de véritables climatiseurs naturels en rafraichissant l’air ambiant de plusieurs degrés par cet apport d’eau.

Pour en apprendre (encore) plus !

Rédaction : Déborah Bourgeau

Pilote scientifique : Florent Pantin, chercheur IRHS - INRAE expert en écophysiologie des plantes

Juillet 2025