Changement climatique et risques Temps de lecture 4 min

Maïs et sécheresse : des progrès attendus prochainement

Publié le 07 septembre 2020

Le progrès génétique du maïs est continu depuis 1950, y compris en situation de sécheresse

Quand on compare, dans un même essai, les variétés de maïs diffusées de 1950 à 2016 on constate que l’on gagne en moyenne 1 q/ha par an. Ce qui est remarquable, c’est que ce progrès génétique est le même que l’essai se déroule en conditions optimales ou en conditions de sécheresse ou de chaleur.

C’est ce qu’ont montré les scientifiques dans le cadre du programme national Amaizing (1) : ils ont analysé le comportement de 60 variétés diffusées de 1950 à 2016 dans 24 essais répartis dans toute l’Europe, et dans 4 essais en plateformes de phénotypage : le rendement a augmenté de façon continue dans tous les essais, que le climat soit favorable ou non.

Ce progrès génétique a porté sur des caractères « généralistes », qui jouent sur le rendement, comme par exemple la précocité de floraison : les variétés diffusées sont de plus en plus tardives, ce qui augmente la durée de la période végétative et se traduit par une augmentation du nombre de grains et du rendement. Lire aussi l’article.

« Mais attention, précise Alain Charcosset, coordinateur d’Amaizing, il ne faut pas confondre le progrès génétique, mesuré dans un environnement constant, et les rendements obtenus au champ par les agriculteurs. En France, le rendement moyen du maïs a augmenté de 1,45 q/ha/an de 1950 à 2000, puis de seulement 0,35 q/ha/an ces dernières années, à cause du changement climatique et des restrictions d'eau, entre autres ».

Les caractères spécifiques de tolérance à la sécheresse représentent une marge de progrès supplémentaire

Les travaux du programme Amaizing ont aussi montré que les caractères spécifiques de tolérance à la sécheresse ont été peu modifiés par la sélection durant cette période. C’est le cas par exemple de la sensibilité de la croissance des feuilles ou des jeunes grains à la sécheresse ou à la chaleur, qui est restée similaire pour les variétés commercialisées de 1950 à 2016. Il existe donc une marge de progrès génétique pour l’adaptation du maïs à ces stress.

Des régions génomiques différentes sont impliquées selon le scénario de sécheresse

La méthodologie de la génétique d’association (2) a été appliquée à un panel de plus de 400 hybrides de maïs composé de variétés élites et d’hybrides issus des centres de ressources biologiques. Ces hybrides ont été placés dans des scénarios climatiques différents, en champ (mesure du rendement) et dans des plateformes de phénotypage (mesure de caractères non mesurables au champ, tels que la vitesse de croissance, le développement des organes reproducteurs, les caractères d’adaptation à la sécheresse ou au froid). Conformément au principe de la génétique d’association, les variations de comportement des hybrides pour ces caractères ont été reliées à des variations du génome.

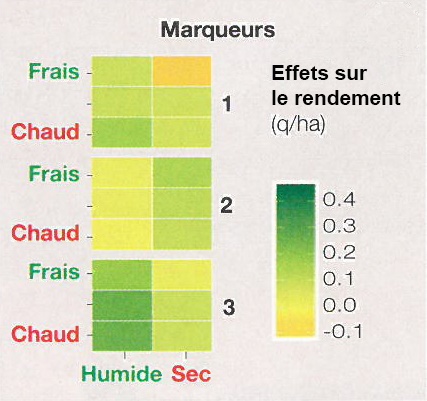

Une trentaine de régions génomiques, identifiées par des marqueurs génétiques, ont été repérées comme intervenant dans le rendement. Suivant le scénario climatique, chacune de ces régions peut avoir un impact positif, négatif ou neutre sur le rendement.

Il est ainsi possible d’individualiser finement les régions génomiques d’intérêt selon les scénarios climatiques, à l’instar des résultats obtenus pour le blé tendre (projet BreedWheat, lire l’article).

Ces associations entre les variations de comportement et les variations du génome permettent de développer des modèles prédictifs. Ces modèles peuvent simuler le rendement des variétés dans une grande diversité de situations climatiques, ce qui serait impossible à tester en expérimentation (3). Ils permettent aussi d’évaluer les variétés existantes et de contribuer aux programmes de sélection pour améliorer la tolérance du maïs à la sécheresse, notamment en identifiant des ressources génétiques à introduire.

Des avancées comparables concernant la floraison vont faciliter l’optimisation de la précocité des variétés en fonction des conditions environnementales (4).

- Le projet Amaizing (2011-2019) est un projet du PIA (Programme Investissement d’Avenir) associant INRAE, le Geves, Arvalis-Institut-du-végétal et 8 partenaires privés.

- Voir encadré

- Millet et al 2019. Genomic prediction of maize yield across European environmental conditions. Nature Genetics, 51, 952

- Rio S et al. 2020. Disentangling group specific QTL allele effects from genetic background epistasis using admixed individuals in GWAS: An application to maize flowering. PLoS Genet 16(3): e1008241. https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1008241

Cette méthodologie se décompose en plusieurs étapes. Pour chaque individu :

- On évalue la capacité productive en situation de sécheresse, à travers différents caractères liés au rendement tels que le nombre de grains ou l'efficience de la photosynthèse.

- On caractérise le génome de la plante au moyen de « marqueurs ». Les marqueurs sont de petites séquences d’ADN (jusqu’à un seul nucléotide) réparties sur l’ensemble du génome. Leur séquence diffère selon les individus. L’ensemble de ces marqueurs dessine donc une sorte de « carte d’identité » du génome (génotype). Plus d’un million de marqueurs répartis sur l’ensemble du génome ont ainsi pu être analysés dans le cadre de Amaizing.

- Grâce à l’analyse de nombreux individus, on peut associer par des méthodes statistiques les caractères donnant un bon comportement en sécheresse à la variation de certains marqueurs. On identifie ainsi des combinaisons de marqueurs qui confèrent une adaptation à chaque scenario de sécheresse.

Grâce au suivi des marqueurs identifiés, la génétique d’association permet de conduire des programmes de sélection pour créer ou identifier des variétés qui cumulent les allèles (= versions de gènes) favorables.