Changement climatique et risques Temps de lecture 4 min

Changement climatique : il faut prendre en compte la faculté d’adaptation des agriculteurs

Publié le 07 septembre 2020

Sécheresse : toute protection a un coût

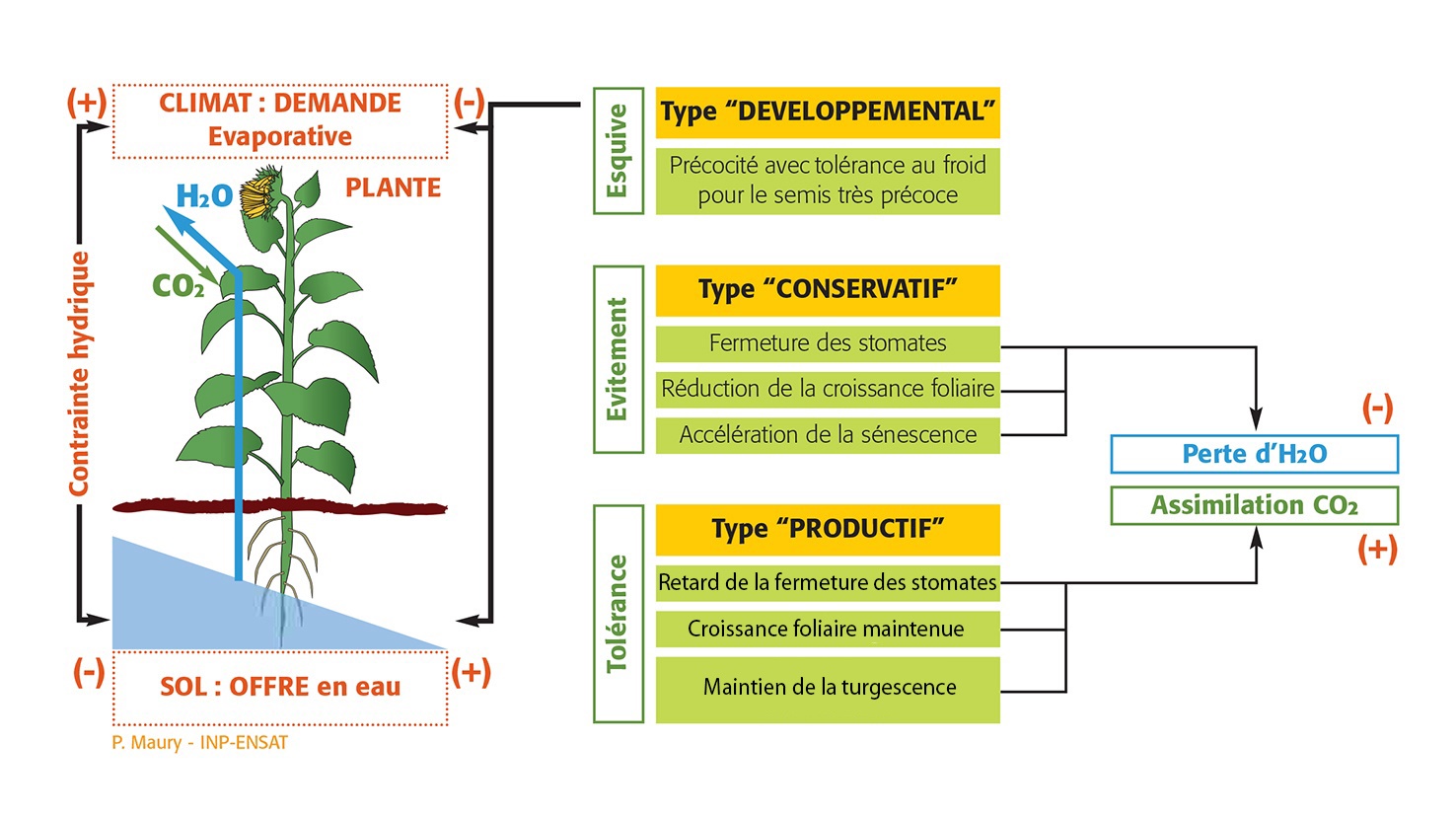

Confrontées à des stress hydriques et thermiques depuis des millions d'années, les plantes ont évolué et mis en place différents mécanismes de défense graduels, parmi lesquels : diminution de la transpiration via la fermeture partielle des stomates, et, à plus long terme, diminution de la surface foliaire, développement du système racinaire, ou différentes adaptations métaboliques pour maintenir le volume d’eau dans les cellules.

Mais tous les mécanismes de défense ont un coût : une croissance moindre, donc une moins grande compétitivité en milieu naturel par rapport à d’autres espèces plus performantes. Et donc une sorte de « choix » en termes de survie ou de compétitivité.

En conditions de sécheresse, l’agriculteur est confronté au même type de dilemme, que l’on peut simplifier en : protection ou production. Il doit tenir compte de son environnement pédoclimatique, car la stratégie à adopter dépend du type de sécheresse. En fonction des scénarios les plus probables dans sa région, il pourra actionner des mécanismes différents, à travers ses choix de variété et de pratiques culturales :

- En cas d’année très sèche, raccourcir le cycle de végétation (variété à floraison précoce) permettra de récolter avant que le sol ne soit trop sec, mais au détriment de la production de biomasse

- En cas d’année sèche et sol profond, un système racinaire développé sera utile pour extraire plus d’eau, mais aura un coût en énergie pour la plante

- En cas de sécheresse tardive, la réduction de la transpiration (fermeture des stomates et réduction de la surface foliaire) permettra de conserver de l’eau pour la période de sécheresse, mais avec moins de production de biomasse (réduction de la photosynthèse)

- En année modérément sèche, la croissance pourra être maintenue

Les variations interannuelles étant pour l’instant plus fortes que l’évolution globale du climat et largement imprévisibles, le choix comporte toujours un risque de perte, si le scénario ne se déroule pas comme prévu. Ainsi, comme au jeu de poker, être trop prudent conduit à gagner moins, mais être imprudent expose à tout perdre…Cependant, les agriculteurs ne s’en remettent pas au hasard, du fait de leur expérience et de leur bonne connaissance du milieu. Une étude parue en 2018 dans PNAS montre qu’ils font en général les bons choix.

Les agriculteurs font majoritairement les choix optimaux

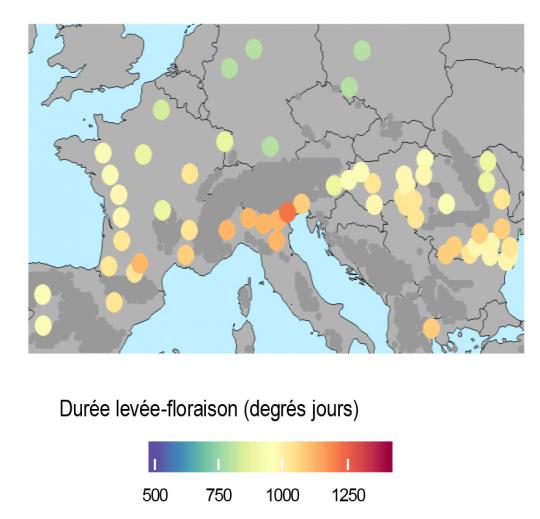

L’étude porte sur le maïs, qui sert de modèle grâce à sa grande diversité génétique et à la simplicité du contrôle de sa floraison. Pour cette espèce (et pour d'autres comme le tournesol, le sorgho, mais pas le blé), l'agriculteur peut jouer sur cycle végétatif (1) avec deux leviers seulement : la date de semis et la date de floraison. En effet, en semant plus tôt et en choisissant une variété qui fleurit plus tard, il peut avancer le cycle cultural dans la saison et en allonger la durée. Ceci est particulièrement utile en cas d’augmentation des températures, qui provoque, chez toutes les variétés, un raccourcissement de ce cycle : il s'ensuit une diminution du rendement, car la photosynthèse se produit pendant une période plus courte. Le choix d’une variété à floraison tardive est un moyen de compenser cet effet des températures.

Les chercheurs ont ainsi modélisé la durée optimale du cycle végétatif, entre la levée et la floraison, pour 59 sites européens, avec l’hypothèse que le semis se fait le plus tôt possible (en tenant compte des risques de gel), et en calculant la date optimale de floraison par extrapolation à partir de résultats expérimentaux. Pour cela, 121 variétés de maïs ayant des dates de floraison différentes ont été testées dans plusieurs sites expérimentaux. La date de floraison optimale varie en fonction de chaque site : si elle est trop précoce, le développement est écourté et le rendement moindre, si elle est trop tardive, le remplissage des grains est affecté car il se déroule en conditions trop chaudes ou trop sèches.

La comparaison de ces valeurs théoriques avec les données disponibles dans les bases de donnée européennes montre que les agriculteurs utilisent, en chaque site, les dates de semis et les précocités proches des optimums calculés par le modèle, maximisant ainsi leur rendement.

La faculté d’adaptation des agriculteurs compense en partie l’effet du changement climatique

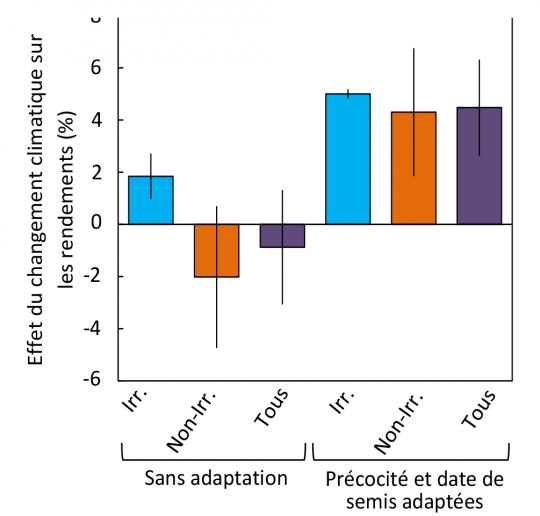

La plupart des études prédisent des diminutions de rendement liées au réchauffement climatique sans prendre en compte cette faculté d’adaptation des agriculteurs. Et, en effet, si les agriculteurs conservaient les variétés et pratiques actuelles en 2050, on peut calculer que le rendement en maïs chuterait de 2% en moyenne en Europe. Mais s’ils continuent à choisir, comme ils le font actuellement, les dates de semis et les variétés les mieux adaptées, le rendement pourrait au contraire être majoré de 4,5% en moyenne.

« Ces résultats ne conduisent pas à minimiser l’impact du changement climatique, ni l’importance de repenser les systèmes de culture car d’autres effets négatifs, comme de nouvelles maladies, peuvent affecter le rendement. Il faut veiller à maintenir, ou même à augmenter, la diversité des espèces cultivées, en gardant un équilibre entre des cultures d'été comme le maïs, le sorgho ou le tournesol, et des cultures d'hiver comme le blé ou le colza.

Ce que montre cette étude, c’est qu’il y a des possibilités d’adaptation au changement climatique en utilisant la richesse variétale actuelle, en jouant par exemple sur les dates de semis et la durée du cycle des plantes. Bien d’autres critères peuvent aussi être améliorés par la génétique chez presque toutes les espèces cultivées. Tout en gardant à l’esprit que la protection a un coût et que les mécanismes à mettre en œuvre dépendent des scénarios de sécheresse », résume François Tardieu, qui a dirigé l’étude.

- Cycle végétatif : période comprise entre la levée et la floraison, pendant laquelle la plante accumule de la biomasse grâce à la photosynthèse.

Référence :

Boris Parent, Margot Leclere, Sébastien Lacube, Mikhail A. Semenov, Claude Welcker, Pierre Martre, François Tardieu. 2018. Maize yields over Europe may increase in spite of climate change, with an appropriate use of the genetic variability of flowering time. Proceedings of the National Academy of Sciences 115 (42) 10642-10647; DOI: 10.1073/pnas.1720716115

Contrairement aux animaux à sang chaud, qui bénéficient de mécanismes d’homéostasie maintenant une température et un degré d’humidité corporels constants, les plantes font face en permanence à des évènements extrêmes :

- La température de leurs cellules peut passer de 12°C à 35°C lors d’une journée d’été.

- Leur transpiration peut atteindre deux fois leur poids, alors qu’elle représente en moyenne chez un animal 2 à 4% du poids corporel.

Le métabolisme des plantes s’adapte donc en continu de manière drastique, ce qui se traduit par de grandes variations d'expression de gènes ou de concentration de métabolites, observables au cours d'une même journée.

« Mon expérience montre que, tout comme les agriculteurs européens, les petits agriculteurs andins, par exemple, raisonnent et adaptent leur choix d’espèces, de variétés et de techniques, selon leur milieu et les conditions climatiques. Ces choix varient par exemple pour les faces nord et sud des montagnes » note François Tardieu.