Agroécologie Temps de lecture 2 min

Les interactions au cœur de la guilde des champignons

Publié le 19 février 2019

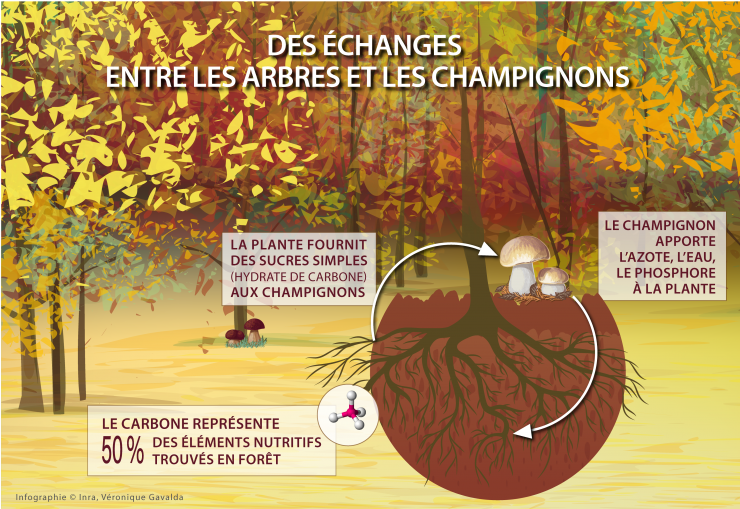

D’abord, il faut se rappeler que les champignons sont des organismes hétérotrophes. Contrairement aux plantes, ils ne sont pas capables de fabriquer les sucres simples, par exemple le glucose, indispensables au bon fonctionnement de leur métabolisme. Les champignons symbiotiques s'alimentent en glucose en tissant un partenariat avec la plante. En échange, le champignon explore le sol pour récupérer de l’eau, du phosphore et de l’azote, qu'il transfère à cette dernière. « La plante investit son énergie pour nourrir les champignons, qui vont, en échange, multiplier par 100 le potentiel de croissance de la racine ! » explique Aurélie Deveau.

Dégrader ou échanger, telle est la question

Au cours de l’évolution, les champignons ont donc développé différents modes de nutrition pour s’alimenter en sucres simples : soit ils dégradent la matière organique morte (feuilles, bois…), soit ils contractent une symbiose mycorhizienne avec une plante-hôte. On parle alors de champignon dégradeurs ou de champignons symbiotiques. « Le champignon doit casser la croûte, et son casse-croûte, ce sont les sucres, qui l’aident à se développer et à réaliser son cycle de vie » explique Marc Buée.

« Les décomposeurs sont équipés d’un « kit de dégradation », ou arsenal enzymatique très efficace qu’ils utilisent pour découper les biopolymères comme la cellulose, la lignine et la pectine des plantes, ou la chitine des insectes et des champignons… Un véritable réseau trophique existe : il reste encore beaucoup de choses à découvrir pour comprendre qui mange qui dans ces chaînes alimentaires » précise Marc Buée.

Une lutte permanente pour se nourrir

Dans les sols forestiers, c’est une compétition permanente que se livrent les dégradeurs et les symbiotes mycorhiziens, et ce, pour plusieurs raisons. Les sols forestiers sont le plus souvent pauvres en éléments nutritifs, comme l’azote et le phosphate. « Si la forêt n’a pas été transformée en champ cultivé par l’homme, c’est pour une bonne raison : le sol est bien trop pauvre pour permettre l’agriculture… » explique Aurélie Deveau. Les symbiotes mycorhiziens, grâce à leurs vastes réseaux mycéliens souterrains, absorbent efficacement les éléments minéraux du sol pour en transférer une partie aux racines. En échange, la plante alimente le champignon associé en sucres simples comme le glucose. Du point de vue du champignon symbiotique, le système racinaire devient ainsi une source inépuisable d’énergie ! « Une bataille sans pitié se livre sous nos pieds : c’est à celui qui, le premier, atteindra la source vitale de sucres, pour boire, à la source, le glucose, indispensable combustible de la vie » commente Francis Martin.

Un dialogue très fin…

Le système racinaire devient ainsi une source inépuisable d’énergie

« La coopération entre plantes et champignons symbiotiques est l’aboutissement de centaines de millions d’années de co-évolution. Le dialogue entre les deux partenaires de la symbiose mycorhizienne repose sur une série de mécanismes moléculaires complexes : reconnaissance des partenaires, colonisation de la racine, construction de la symbiose et coordination des activités métaboliques… » précise Francis Martin.

Les chercheurs de l’unité Interactions Arbres / Microorganismes ont caractérisé plus d’une dizaine de médiateurs chimiques et de protéines de communication impliqués dans le dialogue symbiotique entre le champignon colonisant la racine et son hôte.