Alimentation, santé globale Temps de lecture 3 min

Un holobionte qu'est-ce-que c'est ? Et pourquoi INRAE s'y intéresse-t-il ?

Publié le 25 juin 2020

Holobionte, un drôle de mot pour exprimer "toute la vie" !

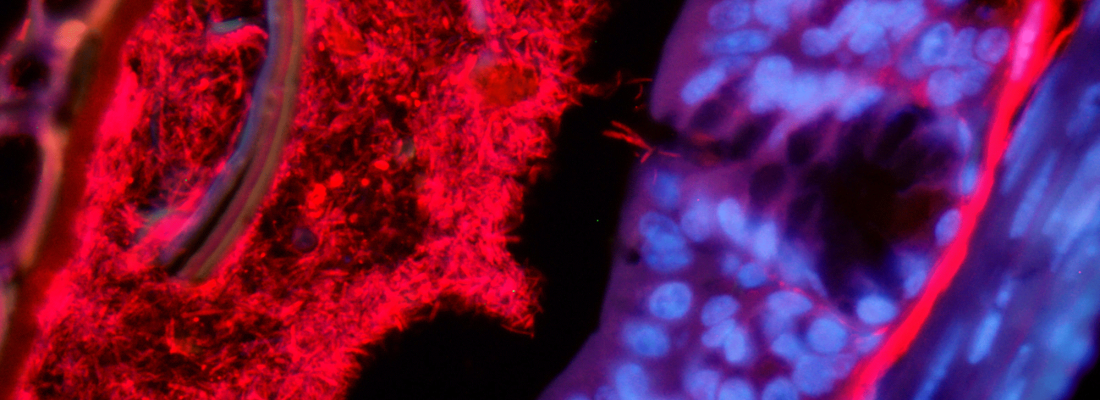

Un holobionte, ce n'est ni un hologramme (photo en relief), ni une holothurie (concombre de mer) ! Du grec holos, ‘’tout’’ et bios, ‘’vie’’, le terme holobionte correspond à une entité vivante naturelle constituée d'un organisme supérieur, c'est-à-dire pluricellulaire, appelé hôte, tel que vous, moi, un animal ou une plante, et de son microbiote, c'est-à-dire de la cohorte de microorganismes qui lui est étroitement associée (bactéries, virus, archées, protistes et champignons microscopiques). En bref, c'est un hôte et tous ses microbes, tels que ceux que vous hébergez au sein de votre intestin par exemple (environ 1 à 2 kg par adulte) !

Pourquoi et comment les holobiontes sont-ils étudiés ?

"Le tout est plus que la somme de ses parties" aurait dit Aristote. S'il est parfois plus simple d'étudier séparément des éléments distincts, il importe aussi d'étudier "le tout", en incluant l'environnement puisque "les parties" n'en sont pas isolées. L'étude d'un hôte et de ses microbes associés est un bon exemple de cela. En effet, les caractères (c'est-à-dire les phénotypes) qui découlent de chaque partie sont augmentés de ceux qui découlent des interactions entre les parties et avec l'environnement. On appelle cela le phénotype étendu. Par exemple, les microbes de l'intestin bénéficient des nutriments qui y transitent et produisent des molécules qui ont un impact bénéfique sur le système immunitaire de l'hôte, ce qui va lui permettre de résister à d'autres microorganismes pathogènes. Ou encore, les bactéries présentes dans les racines des légumineuses bénéficient de sucres produits par la plante et favorisent sa croissance en lui fournissant de l'azote. Le tout étant impacté par les autres microbes présents à proximité et par les conditions environnementales. La prise en compte d'un grand nombre de paramètres rend l'étude complexe mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt d'une approche globale pour comprendre le fonctionnement d'un holobionte et pouvoir ensuite le modifier, l'améliorer, le piloter.

La technique au service de l'étude de plusieurs milliards de microorganismes

Cette approche globale est réalisable car la science et la technologie ont fait d'immenses progrès ces dernières années. Le microbiote intestinal humain contient environ cent mille milliards de microorganismes, et un gramme de sol peut en contenir plus d'un milliard. Pour les étudier simultanément et pour étudier leurs interactions avec les cellules humaines, animales ou végétales, il était indispensable de disposer de nouvelles techniques de séquençage des génomes et de nouveaux ordres de grandeur pour le stockage, le traitement et l'analyse de grands ensembles de données ("big data").

Enfin, il est devenu possible de suivre les flux microbiens tout au long d'un système, par exemple celui de la chaîne alimentaire, depuis la production des matières premières (culture, récolte) et leur transformation en aliment, jusqu’à leur stockage, leur distribution, leur consommation et la gestion des déchets et coproduits.

Et au sein d'INRAE ?

INRAE à l'avantage d'offrir un large panel de compétences scientifiques sur les écosystèmes microbiens, sur différents holobiontes (plante, animal, homme), sur différents systèmes agri-alimentaires (par exemple, les filières blé, lait, bovine, agroalimentaire, aquicole...), et des compétences indispensables en bioinformatique, biostatistique et modélisation pour analyser les données.

Ils et elles s'interessent aux microbiotes des graines, des plantes, de nos intestins ou encore...au pathobiome du nématode ! Faites connaissance avec nos chercheuses et chercheurs en microbes :

> Marie Simonin, au cœur du microbiote des graines

> Claudia Bartoli, le microbiote des plantes

> Olivier Berteau, spécialiste de la biochimie du microbiote

> Joël Doré, la fibre collective

> Harry Sokol, explorateur du rôle du microbiote dans l’immunité, du patient à la cellule

> Jean-Claude Ogier, vingt ans au service des microorganismes

Afin de mobiliser toutes les compétences interdisciplinaires nécessaires pour répondre à des questions scientifiques sur des objets d'étude de plus en plus complexes, telle que la compréhension du fonctionnement des holobiontes, INRAE a lancé en 2019 le programme transversal appelé HOLOFLUX : "Holobiontes et flux microbiens au sein des systèmes agri-alimentaires". Son objectif est d'arriver à une meilleure connaissance, d'une part des interactions au sein des holobiontes, entre microbiotes et hôtes, et d'autre part des flux de microorganismes entre les holobiontes et dans l’ensemble du système agri-alimentaire, dans le but de pouvoir les maîtriser et les utiliser comme leviers à des fins de performance, de durabilité et de préservation de la santé humaine, animale et végétale.

Depuis 2019, le métaprogramme HOLOFLUX finance projets de recherche et bourses de thèse

Des appels à projets exploratoires ont permis de débuter des recherches sur des thèmes aussi variés que :

- les flux microbiens depuis le sol des prairies jusqu’au fromage affiné ;

- l'influence du génome du porc sur son microbiote intestinal pour comprendre leurs effets mutuels ;

- le rôle des premières bactéries qui colonisent l'intestin juste après la naissance ;

- l'impact du sevrage précoce chez l’humain et ses effets sur la santé ;

- le rôle du microbiote racinaire des plantes dans la sélection végétale ;

- la transmission des microbiotes des plantes à leurs descendants via les graines ;

- le rôle des microbiotes du colza et de la mouche du chou dans l'adaptation d'un insecte ravageur à son hôte.

Le financement de quatre doctorants va permettre de mieux comprendre :

- le fonctionnement de la fermentation chez les ruminants et son impact sur la nutrition des bovins ;

- le rôle des cellules de l'épithélium intestinal humain sur l'équilibre et le déséquilibre de son microbiote ;

- les mécanismes conduisant à l'antibiorésistance et la conception d'alternatives aux antibiotiques ;

- l'impact des compétitions entre espèces microbiennes sur le microbiote des graines de crucifères.

Des projets de plus grande envergure, impliquant des partenaires internationaux, sont en cours de réflexion pour effectuer un suivi des flux microbiens tout au long de la chaine alimentaire.

Enfin, les scientifiques impliqués dans le métaprogramme HOLOFLUX contribuent également à de nombreux projets européens et mondiaux, et notamment au projet MicrobiomeSupport dont l’objectif est de coordonner et harmoniser les recherches au niveau international sur les microbiomes dans les systèmes alimentaires.