Dossier revue

Alimentation, santé globaleManger sain et à sa faim, une question de revenus ?

Publié le 06 juillet 2023

En France, après une résorption des inégalités pendant les Trente glorieuses, une nouvelle précarité liée au chômage de masse émerge dans les années 1980. Le secteur associatif se mobilise, avec le soutien de l’État, autour d’une aide alimentaire pour les plus défavorisés, associée à la lutte contre le gaspillage.

Cliquer sur l'image pour télécharger l'infographie.

La précarité alimentaire : une problématique qui s’aggrave

Depuis, les crises se succèdent et, avec elles, la précarité et le recours à l’aide alimentaire, et ce même lorsque l’activité économique croît. Ainsi, en 2020, l'Insee estimait à près de 9 millions les personnes sous le seuil de pauvreté en France.

Environ 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France.

Recensé par les associations elles-mêmes, le nombre d’utilisateurs de l’aide alimentaire a plus que doublé entre 2009 et 2019 pour atteindre 5,5 millions de personnes. Ce chiffre a encore augmenté de 10 % en 2020-2021, et de 6 % au 1er semestre 2022, intégrant de nouveaux publics, comme les étudiants particulièrement touchés par les confinements successifs et privés de solidarité familiale. Ces données ne tiennent pas compte des personnes ayant droit à l’aide alimentaire et n’y recourant pas.

De plus, la crise des gilets jaunes en 2018 a mis en évidence les difficultés d’une population non éligible à l’aide alimentaire qui pourtant souffre de ne pouvoir s’acheter une alimentation saine. Ces personnes, au-dessus des minima sociaux, ont un travail, un logement mais doivent renoncer à certains aliments, en particulier les produits frais, au profit d’autres priorités, comme les carburants. Le sociologue Antoine Bernard de Raymond, du Laboratoire de sciences économiques à Bordeaux, l’a observé durant la crise : « Des personnes retraitées m’ont témoigné devoir remplir le frigo de leurs enfants, pourtant adultes et qui travaillent. J’ai vu également des actifs révéler qu’à partir du 15 du mois, ils ne mangeaient que des pâtes. »

Vocabulaire

Insécurité et précarité alimentaire

« Insécurité alimentaire » est l’expression utilisée au niveau international, principalement dans le domaine de la santé publique. Elle désigne l’absence de sécurité alimentaire, définie par le Programme alimentaire mondial comme « la capacité pour toute personne de posséder à tout moment un accès physique et économique aux besoins alimentaires de base ». Le terme de précarité alimentaire est surtout utilisé en France, en sociologie et par les associations de lutte contre la pauvreté. Au-delà des aspects quantitatif et nutritionnel, ce terme intègre différents registres de la vie des personnes (lien social, registres matériel, identitaire…).

Impact sur la qualité des régimes alimentaires

Manger 5 fruits et légumes et 2 produits laitiers par jour, éviter les aliments gras, sucrés, salés et ultratransformés : c’est ce que recommande le Programme national nutrition santé (PNNS 2019-2023). Il conseille aussi de consommer des légumineuses et du poisson deux fois par semaine, de réduire viande et charcuterie, et de favoriser les huiles végétales et les céréales complètes.

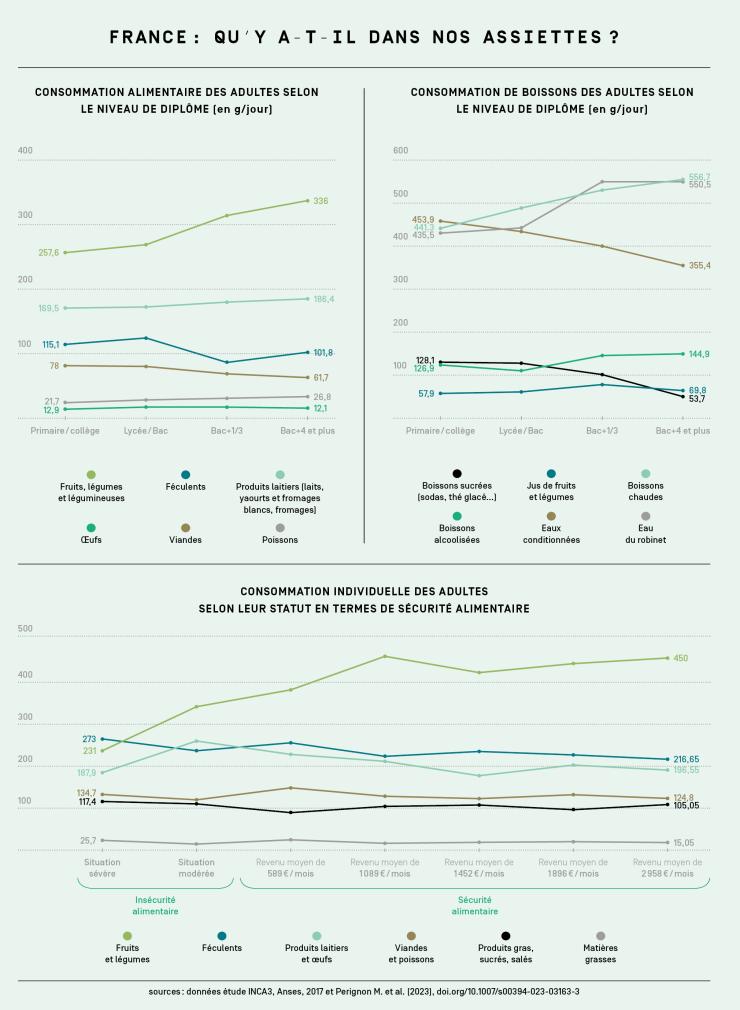

Comment ces recommandations sont-elles suivies en France ? Les Français, quels que soient leurs revenus, consomment en moyenne des quantités équivalentes de produits gras, sucrés, salés, de viande et de poisson. « Cela contraste avec l’idée qu’on se fait que seules les personnes pauvres mangent mal », remarque Nicole Darmon, experte en nutrition et santé publique au laboratoire Moisa à Montpellier. Cependant, deux catégories de produits, primordiales en termes de santé, sortent de cette homogénéité : les plus diplômés et les plus aisés consomment deux fois moins de boissons sucrées (BRSA) et deux fois plus de fruits et légumes que les personnes en situation de précarité alimentaire (près de 450 g/jour en moyenne de fruits et légumes pour les plus aisés contre 231 g/j pour les plus modestes). Ces études montrent que, sans être criantes, les inégalités sociales marquent donc l’alimentation et en particulier l’équilibre nutritionnel des régimes, amplifiées par l’accumulation d’autres facteurs.

Aide alimentaire

Origines et limites

L’aide alimentaire est un dispositif mis en place en réponse à une crise pour permettre aux plus démunis de se nourrir par des dons de denrées. En France, le système actuel a été créé dans les années 1980 sur la base de réseaux associatifs. Ces réseaux (Restos du coeur, banques alimentaires…) fédèrent un ensemble d’associations locales habilitées, et organisent la récupération et la redistribution de produits alimentaires dans les territoires, dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire. Ils agissent avec les centres communaux d’action sociale (CCAS et CIAS) qui identifient les utilisateurs. L’aide prend la forme de repas ou de paniers conçus à partir d’invendus de la grande distribution, de l’industrie agroalimentaire, de producteurs et aussi de produits achetés.

« L’aide alimentaire, vue comme une réponse d’urgence, s’est institutionnalisée dans les années 1980. Puis ce modèle est devenu une politique structurelle, où l’État délègue en partie [une mission de protection sociale] à des organisations caritatives », explique Antoine Bernard de Raymond, sociologue au laboratoire Sciences économiques à Bordeaux.

Construire un plan d’actions efficace

L’ensemble de ces actions est défini par la loi depuis 2010. La loi Egalim 2019 confirme le lien entre aide alimentaire, accompagnement social et lutte contre le gaspillage. Mêlant ces enjeux multiples, le système d’aide reste « palliatif et ne favorise pas l’autonomie » : la prise en charge des inégalités liées à l’alimentation par l’action publique reste à développer. C’est dans cette dynamique que le gouvernement a créé en septembre 2020 le Comité national de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire (Cocolupa), regroupant les ministères de la Cohésion sociale, du Logement, de la Santé, des Solidarités et de l’Agriculture, les associations de solidarité et les collectivités locales. Ce comité s’appuie sur des groupes de travail locaux.

En 2022, entre 3,9 et 5,6 millions de personnes ont eu recours à l’aide alimentaire.

Parmi ses premiers constats, confirmés par l’avis 91 du Conseil national pour l’alimentation, il relève le besoin de données homogènes dans l’Hexagone et les régions d’outre-mer ou de la Corse pour mieux évaluer la précarité alimentaire, comprendre le phénomène, connaître les dispositifs déjà en oeuvre pour construire un plan d’actions efficace.

Une population mal connue

Entre 3,9 et 5,6 millions de personnes résidant sur le territoire français ont eu recours à l’aide alimentaire, en 2022. Or, la dernière enquête INCA3, référente pour les scientifiques, faisait état de 2,2 millions d’utilisateurs dans le mois précédent (données 2014-2015). Des variations de chiffres qui soulignent un besoin de données fiables.

Parmi les profils d’utilisateurs, 30 % sont des familles monoparentales (des mères dans 8 cas sur 10). À noter que les enfants de familles monoparentales sont surreprésentés : 41 % vivent sous le seuil de pauvreté contre 21 % de l’ensemble des enfants (2018).

L’inégalité nutritionnelle accentuée par l’inégalité de l’offre

Le lieu d’habitation est fortement lié au revenu ; or il est déterminant pour accéder à une offre alimentaire variée et de qualité. Ainsi, certains quartiers défavorisés sont des déserts alimentaires, sans commerces. À Marseille, des habitants des quartiers nord témoignent de leurs difficultés à se fournir en denrées alimentaires, depuis la fermeture, 12 ans plus tôt, du seul commerce alimentaire du quartier. Les personnes âgées, les femmes seules avec enfants, sans moyen de transport, sont les premières pénalisées.

Ainsi, dans sa thèse en épidémiologie nutritionnelle, Daisy Recchia, doctorante en épidémiologie nutritionnelle au laboratoire Moisa à Montpellier, montre qu’« une offre diversifiée en termes de lieux d’achats alimentaires alternatifs à la grande distribution, avec une priorité sur les primeurs, pourrait être considérée comme une piste permettant auxvilles d’améliorer l’accès à une alimentation favorable à la santé » . En zone rurale, les distances pénalisent également les plus défavorisés. Ainsi il y faut parcourir 12,2 km en moyenne pour se rendre à un commerce (quel que soit son type), contre environ 2 km à Paris et sa région.

Cuisiner, une pratique et un savoir partagé ?

Le PNNS recommande depuis les années 2000 de consommer plus de fruits et de légumes. Les études montrent que cuisiner est gage d’une meilleure adhésion aux recommandations nutritionnelles. Or, depuis les années 1950, avec l’arrivée de l’électroménager et l’augmentation du travail des femmes, le temps passé aux fourneaux a diminué. Faut-il être aisé ou diplômé pour cuisiner ? Pas forcément. « Quels que soient leur niveau de diplômes ou de revenus, les Français cuisinent », explique Caroline Méjean, épidémiologiste en nutrition au laboratoire Moisa à Montpellier. « Mais ceux, et surtout celles, à revenu et diplôme plus faibles passent un peu plus de temps à cuisiner, sans désirer pour autant l’accroître. Des revenus plus élevés entraînent un meilleur électroménager facilitant la cuisine. On observe également un impact des profils sociaux : les ouvrières et les employées ont tendance à moins cuisiner à partir de produits frais ou bruts que les cadres. » Des inégalités à prendre en compte dans l’accompagnement de tous vers un régime plus sain.

L’influence de l’âge et de la situation familiale

Nos choix alimentaires sont influencés par des facteurs tels que l’âge, la parentalité, l’isolement. Femmes et hommes n’ont pas les mêmes goûts ! Les femmes sont plus nombreuses à consommer des céréales complètes, des viennoiseries, des soupes, tandis que les hommes sont plus nombreux à consommer du fromage, de la charcuterie, des pommes et terre et de l’alcool 1.

Des changements de situation peuvent aussi dégrader la qualité de l’alimentation, par leur effet sur le revenu, le temps disponible ou encore l’isolement social. L’enquête menée par Anne Lhuissier, sociologue au Centre Maurice Halbwachs (Paris), dans le Nord en 2006 souligne le rôle structurant de la cuisine dans la vie familiale. Après une séparation ou un décès, de nombreuses femmes enquêtées déclarent une perte d’intérêt pour la cuisine qui peut se traduire par un déséquilibre de leur alimentation. Le phénomène existe dans tous les groupes sociaux, mais il est amplifié en milieu de pauvreté où la monoparentalité est plus fréquente, et doublée de l’absence de soutiens relationnels et familiaux. Les données de la cohorte NutriNet-Santé montrent que l’arrivée d’un premier enfant dans le foyer, ou le passage à la retraite (surtout chez les hommes à faibles revenus) contribuent aussi à une dégradation de l’alimentation.

Les trop chères recommandations du PNNS ?

Le PNNS recommande d’augmenter la part de fruits et légumes dans les régimes français. Or le prix des fruits et légumes fait partie des arguments cités pour justifier de leur faible consommation, et ce d’autant plus qu’ils représentent une petite source de calories. Par exemple, 100 kilocalories de fruits et légumes coûtent en moyenne 0,66 €, là où le même nombre de calories coûte 0,11 € sous forme de céréales, pommes de terre et légumes secs. Quand le budget est contraint, il est donc logique de se tourner vers de telles sources de calories peu chères, pour des repas rassasiants à moindre coût.

Le PNNS recommande également de réduire la part de viande, source de calories, mais aussi coûteuse. Faire évoluer son alimentation vers un régime plus sain et durable pourrait donc signifier diminuer la consommation de produits carnés, et augmenter la part de protéines végétales (légumineuses, céréales complètes…). Or une alimentation moins carnée (-20 % environ) permet de réaliser 4 à 12 % d’économies sur le budget alimentaire initial. Ces gains sont doublés, voire triplés, si le régime adopté est végétarien.

Régions d'Outre-mer

Les inégalités sociales face à l’alimentation et la santé sont accentuées

En 2020, Caroline Méjean, épidémiologiste en nutrition au laboratoire Moisa à Montpellier, a coordonné l’expertise collective « Alimentation et nutrition dans les départements d’outre-mer ». Elle souligne la difficulté à disposer de données sur les 5 régions d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte), les dispositifs d’enquête nationale ne les incluant pas toujours. Pourtant, « les inégalités sociales de santé face à l’obésité, l’hypertension, le diabète et le syndrome métabolique sont bien plus fortes dans les régions d’outre-mer que dans l’Hexagone et touchent plus durement les femmes », expose-t-elle.

La consommation de produits laitiers et de fruits et légumes est faible, et encore plus chez les populations défavorisées. Ainsi, les apports en calcium, fibres et vitamine B9 ne sont pas en adéquation avec les recommandations. La consommation de boissons sucrées est deux à trois fois plus élevée que dans l’Hexagone. Dans le cadre de la loi Lurel (2013), des efforts ont été faits pour réduire les teneurs en sucre les plus élevées dans les boissons et produits laitiers. Cependant, les boissons les plus plébiscitées aux Antilles restent en moyenne plus sucrées que celles privilégiées dans l’Hexagone.

Les différences d’alimentation marquées par l’effet générationnel

Les différences dans la qualité de l’alimentation sont corrélées au niveau de diplôme et à l’âge, plus qu’au niveau de revenu ou à la profession. Les plus âgés ont une alimentation traditionnelle, avec des légumineuses et du poisson. Les jeunes à haut niveau de diplôme ont une alimentation proche de celle de l’Hexagone. Ceux à faible niveau de diplôme en revanche ont une alimentation de type fast-food, encore plus sucrée et grasse qu’en métropole. Ces différences d’alimentation très marquées par l’effet générationnel sont le signe d’une évolution nutritionnelle dans les régions d’outre-mer depuis ces 20 dernières années. Cette évolution s’explique par le développement économique et les changements d’environnement alimentaire, notamment liés à la dépendance croissante aux importations de denrées alimentaires. Une évolution bien plus rapide que dans l’Hexagone, où celle-ci s’est étalée depuis les années 1950.

Un régime équilibré à quel prix ?

Experte en nutrition et santé publique au laboratoire Moisa à Montpellier, Nicole Darmon a évalué en 2016 à 3,85 €/jour le coût minimal d’un régime sain, à partir des recommandations nutritionnelles nationales, des habitudes alimentaires des personnes et des prix moyens de la période 2006-2010.

Partant du constat qu’il est plus difficile d’avoir une alimentation équilibrée avec un budget proche de ce seuil, mais que ce n’est pas impossible en privilégiant certains choix alimentaires, elle a coconstruit Opticourses, un programme de prévention de la santé ciblé sur l’alimentation et le budget. Ce programme de recherche-action conduit dans des quartiers défavorisés de Marseille entre 2010 et 2014 a montré que des foyers ayant participé à des ateliers Opticourses amélioraient la qualité de leurs paniers sans dépenser plus. Mais une telle transition vers des régimes plus riches en protéines végétales nécessite aussi une évolution des pratiques de cuisine, ainsi que des représentations sociales liées à la viande. Les chercheurs travaillent à mettre à jour ce coût minimal d’un régime équilibré, pour tenir compte de l’inflation de ces dernières années : ils se heurtent notamment à la complexité d’accéder à des prix moyens sur plusieurs années et pour une grande diversité d’aliments et à la forte inflation observée en 2022.

Une situation précaire fragilisée par les crises climatiques, sanitaires et politiques

Le nombre de personnes souffrant de faim a cessé de baisser après 2014 et est à peu près stable jusqu’en 2020, année où il a augmenté de 6 % pour atteindre 9,9 % de la population mondiale. Cette hausse est en grande partie le fait de pays touchés par des conflits, des phénomènes climatiques extrêmes, des fléchissements économiques et des pays où règnent de grandes inégalités. La situation déjà très difficile a été aggravée par le Covid, la guerre en Ukraine et ses impacts internationaux. Ces crises ont mis en évidence la fragilité de nos systèmes alimentaires face aux conflits, au climat et aux ralentissements économiques.

La coalition mondiale sur l’alimentation scolaire

À l’initiative du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, un premier Sommet mondial des systèmes alimentaires a réuni plus de 150 pays en septembre 2021. Un consensus sur la nécessité d’une transformation des systèmes alimentaires actuels s’est exprimé, mais avec une grande divergence d’approches. Une trentaine de coalitions mondiales ont été créées à la suite de ce sommet pour poursuivre ces réflexions. Deux sont fortement soutenues par la France. L’une sur la transformation des systèmes alimentaires par l’agroécologie et l’autre sur l’alimentation scolaire. Coordonnée par le Programme alimentaire mondial (PAM), cette coalition menée par la France et la Finlande réunit 76 pays et vise à améliorer le régime nutritionnel des écoliers dans le monde. L’Institut Agro, le Cirad, l’IRD et INRAE participent activement au groupe recherche de cette coalition.

Agroécologie : le coût de la durabilité

L’objectif est de donner à chaque enfant dans le monde la possibilité de recevoir un repas sain et nutritif à l’école d’ici à 2030.

Si les prix des matières premières alimentaires se sont envolés depuis 2021, une tendance de plus long terme est aussi à prendre en compte : l’évolution vers des pratiques plus agroécologiques, qui doit permettre de répondre aux enjeux environnementaux, mais peut conduire à une hausse des coûts de production. Pour évaluer les effets induits, les économistes et directeurs scientifiques adjoints d’INRAE, Cécile Detang-Dessendre, Hervé Guyomard et Louis-Georges Soler, ont simulé les conséquences sur les prix agricoles et alimentaires européens du Pacte vert européen à l’horizon 2030 (-50 % de pesticides, -20 % d’engrais, -50 % d’antibiotiques), complétée d’une baisse de 50 % des pertes et gaspillages après récolte (stockage, distribution, consommation…) et d’une réduction de 20 % de la consommation de produits animaux.

Selon ce scénario, les prix agricoles ont tendance à augmenter sous l’effet de l’adoption de pratiques agroécologiques, mais cet effet est amoindri par la réduction des pertes et gaspillages, et par la baisse de la demande de produits animaux. De plus, l’impact sur les dépenses alimentaires des consommateurs est atténué parce que les prix agricoles ne constituent, en moyenne, qu’une faible part du prix final (composé aussi des coûts de transformation, transport…).

Au total, le risque d’augmentation des dépenses alimentaires des consommateurs est sensiblement réduit s’ils s’engagent dans des évolutions de comportements en matière de réduction du gaspillage ou de régimes alimentaires. On sait que ces changements sont difficiles, ce qui soulève la question des politiques publiques à mettre en place pour les accompagner, en particulier auprès des populations plus défavorisées. Les économistes s’emploient aujourd’hui à étudier les modalités et les impacts possibles de ces interventions publiques pour piloter les transitions, en s’intéressant, par exemple, aux politiques fiscales sur les prix à la consommation ou par rapport aux pratiques de production des agriculteurs.

Agenda 2023

ONU : une mobilisation internationale pour une crise mondiale

Près de 1 personne sur 3 n’avait pas accès à une alimentation adéquate dans le monde en 2020 (+ 320 millions de personnes en 1 an).

Alors que des millions de personnes dans le monde continuent de souffrir de la faim, les États n’ont de cesse de se mobiliser pour assurer la sécurité alimentaire de tous, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable. Un défi mis à mal par les crises successives.

L’Agenda 2030 adopté par tous les membres de l’Organisation des Nations unies (ONU) en 2015 vise, avec ses 17 objectifs du développement durable, à éliminer la faim et toutes les formes de malnutrition dans le monde (objectif n° 2). Si des progrès ont été réalisés sur certains points (poids de naissance, retard de croissance avant cinq ans par exemple), aucune des cibles n’est en voie d’être atteinte, qu’il s’agisse de la faim, de l’émaciation chez les enfants, de l’anémie chez les femmes en âge de procréer ou de l’obésité.

-

Sarah-Louise Filleux

(Envoyer un courriel)

Rédactrice

Direction de la communication -

Alice Vettoretti

Rédactrice