Dossier revue

AgroécologiePourquoi éditer le génome des plantes ?

Publié le 29 janvier 2024

Quelques chiffres sur les plantes issues d'édition du génome

- 2 variétés sont déjà commercialisées : le soja oléique et le maïs « wavy »

- 15 variétés sont actuellement en pré-commercilisation

- 117 variétés, en cours d'évaluation, pourraient être commercialisées vers 2030

- 292 variétés en « preuve de concept »

Un choix dans lequel de nombreux pays sont déjà engagés

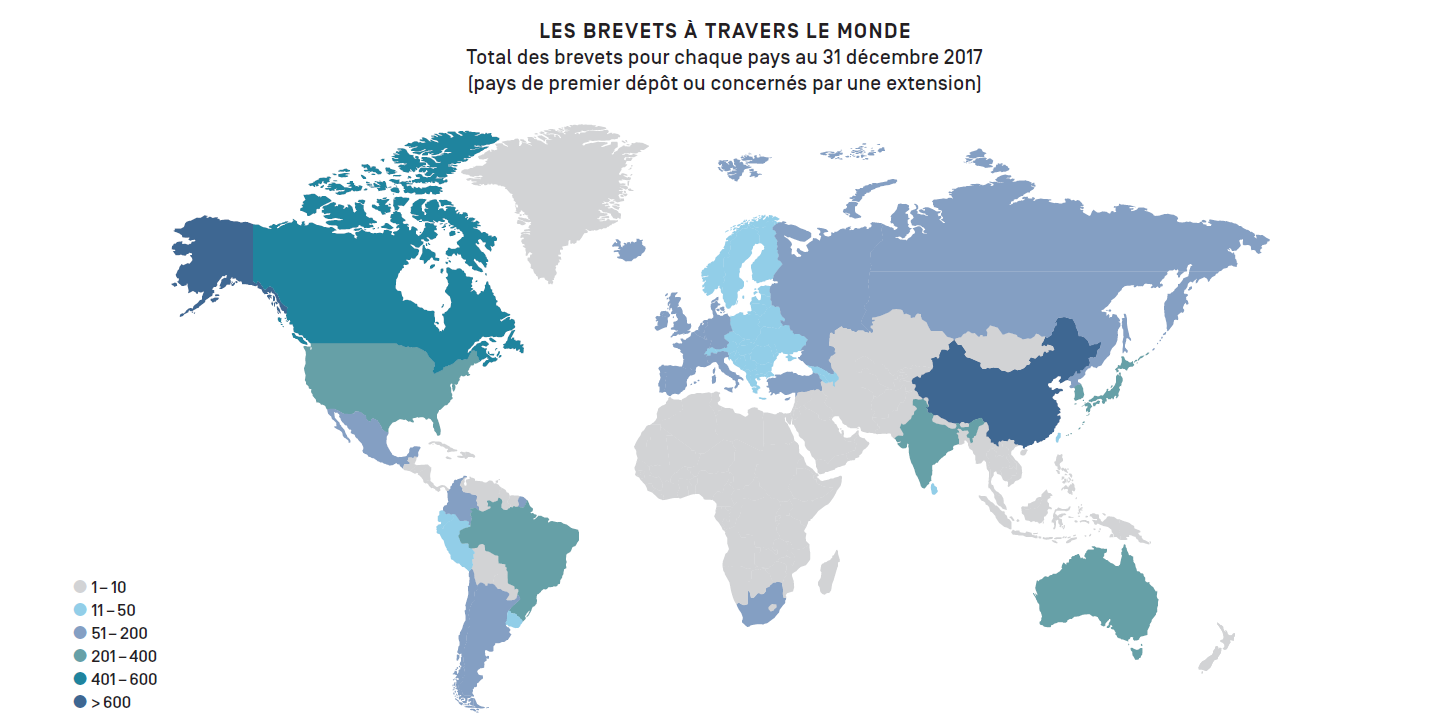

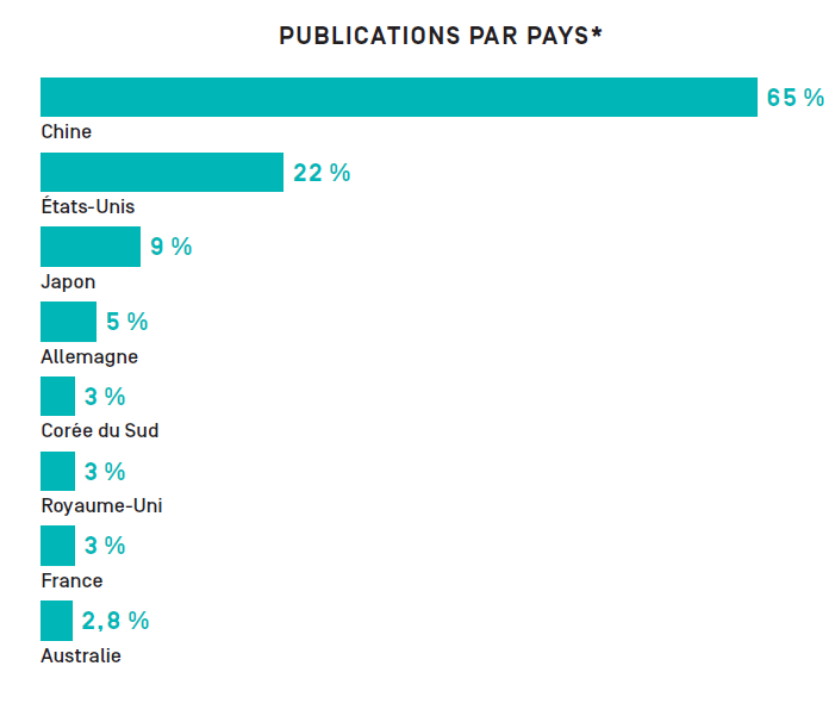

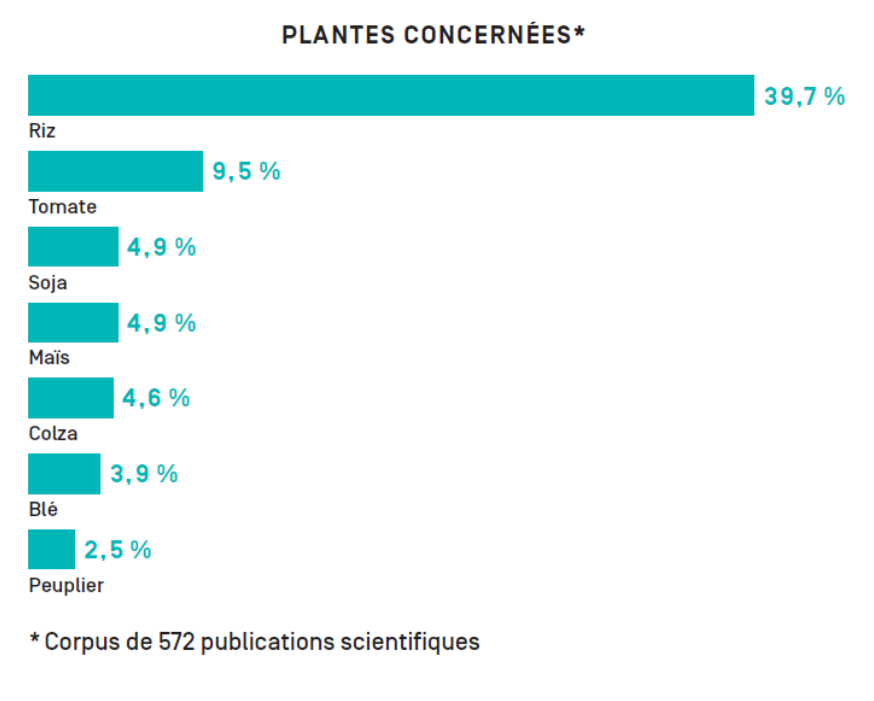

Un soja édité, enrichi en acide oléique (omega 9), est déjà commercialisé en Amérique latine tandis qu’une tomate éditée enrichie en acide gamma-aminobutyrique, pour son effet relaxant, est disponible au Japon. L’activité de publications scientifiques autour de l’édition du génome s’est multipliée dans le monde ces dernières années. De nombreux brevets sont déposés sur tous les continents, avec au premier rang des pays la Chine et les États-Unis. Deux tiers de ces dépôts portent sur les séquences codant pour des caractères d’intérêt. Le riz est l’espèce majoritaire. Un tiers porte sur les techniques d’édition du génome elles-mêmes. En effet, ces techniques ne cessent d’être améliorées, la moins coûteuse et la plus rapide pour produire en série restant CRISPR-Cas9. En Europe, la mise en marché de semences de plantes éditées est encadrée par la réglementation OGM, élaborée en 2001 (directive 2001/18/CE), avant la découverte des techniques d’édition. Le 5 juillet 2023, l’Union européenne a proposé à ses membres de l’assouplir pour les plantes éditées ne comportant pas de gènes étrangers à leur espèce. La France aura ainsi à se positionner dans les prochains mois sur l’utilisation de cette technologie et son champ d’application. Plusieurs instances (OPECST, CESE, CTPS, Académie des technologies) se sont déjà saisies de la question ces dernières années et ont auditionné des scientifiques et acteurs des filières. Elles ont produit des avis qui éclairent le débat.

Proposition de la Commission européenne sur les nouvelles techniques génomiques (NGT)

- Les plantes éditées sans gènes étrangers (catégorie 1) sont exemptées de la réglementation OGM, mais doivent se soumettre à une traçabilité documentaire.

- Les plantes éditées intégrant ou ou plusieurs gènes étrangers (catégorie 2) restent soumises à la réglementation OGM dans son intégralité.

- Les plantes éditées restent toutefois incompatibles avec le concept actuel de production biologique, défini dans le règlement [CE] 2018/848.

Pour aller plus loin

Replay de la conférence du Paris Saclay Summit :

Qu'est-ce que la sélection végétale avancée et quelles sont ses implications pour la société ?

- Avec Isabelle Litrico, généticienne, cheffe du département de Biologie et amélioration des plantes d’INRAE, et coordinatrice du programme national de recherche Sélction végétale

- Pierre-Benoît Joly, économiste et sociologue, directeur de recherche INRAE, président du centre INRAE Occitanie Toulouse

- François Desprez, ingénieur agronome, président du groupe Florimond Desprez

Modération : Jean-Baptiste Veyrieras, journaliste chez Epsiloon

💬“Les députés ont voulu préserver en Europe le libre accès à la génétique"

🗣️@PierreBenoitJo2 , économiste et sociologue, directeur de recherche @INRAE_Tlse

➡️ @LePoint #ParisSaclaySummit #SélectionVégétale pic.twitter.com/jSDlqyGKYe

— Le Point Événements (@LePointEvents) February 29, 2024

Le précédent des OGM

Après la crise de la vache folle, la traçabilité apparaît essentielle pour surmonter la défiance qui s'instaure vis-à-vis du modèle industriel et des pouvoirs publics.

Les premiers OGM – des sojas importés d’Amérique – arrivent en Europe en 1996. Au même moment, plusieurs semenciers présentent des OGM à l’inscription en vue d’être cultivés en France. « Les promoteurs des OGM promettaient de mieux produire pour nourrir le monde, prétendant que cette technologie avait une précision chirurgicale », rappelle Pierre-Benoît Joly, économiste et président du centre INRAE Occitanie-Toulouse. En mars 1996, la crise de la vache folle (ESB) éclate en Europe. Elle marque profondément l’opinion publique : comment appliquer le principe de précaution face aux risques mal connus ? La société questionne aussi son rapport à la nature. Les plantes génétiquement modifiées, qui passent outre la barrière des espèces, voire empruntent des gènes bactériens ou animaux, et la consommation de farines animales par des herbivores, en cause dans l’ESB, sensibilisent le consommateur à l’importance de l’origine des produits alimentaires.

La traçabilité apparaît essentielle pour surmonter la défiance qui s’instaure vis-à-vis du modèle industriel et des pouvoirs publics. L’intérêt des consommateurs pour les circuits courts et les produits sous signes officiels de qualité se renforce. Plus globalement, notre modèle économique est questionné. Stéphane Lemarié, économiste INRAE (laboratoire d’économie appliquée de Grenoble-GAEL, relève que la très grande majorité des plantes génétiquement modifiées actuellement utilisées par les agriculteurs sont des maïs, colza, soja ou coton qui intègrent soit des résistances aux insectes, soit une tolérance à des herbicides. Autant de caractères qui facilitent leur culture, mais sans bénéfice direct perçu par le consommateur. D’autres applications envisagées ont échoué face à la difficulté de mettre en œuvre de nouvelles filières.

Le regard de Laurent Laplaze (IRD)

Nord-Sud, un déséquilibre qui risque de s'accentuer

Certains pays du Sud, comme le Vietnam, cultivent et consomment déjà des OGM. En revanche d’autres, comme beaucoup de pays de l’Afrique de l’Ouest, sont plutôt alignés sur la position des pays européens. Sur ces deux continents, il n’existe aucune organisation pour veiller à une coexistence entre filières OGM et non OGM et assurer la nécessaire traçabilité. Au sujet de l’impact des plantes éditées sur les équilibres Nord-Sud, Laurent Laplaze, directeur de recherche IRD et membre du comité de pilotage du programme et équipement prioritaire de recherche (PEPR) Sélection végétale, identifie plusieurs points d’attention :

- la propriété intellectuelle sur les technologies d’édition du génome, entre les mains d’institutions au Nord est soumise à un enjeu économique très fort, ces technologies pourraient ainsi être inaccessibles pour certains pays du Sud et contribuer à creuser les inégalités économiques ;

- dans les pays les plus pauvres, le nombre de chercheurs et d’enseignants-chercheurs est faible (environ 100 fois moins par million d’habitants au Niger ou Tchad qu’en France) et leurs programmes de recherches sont très dépendants de financements extérieurs (coopération des pays du Nord, fondations…). Si ces fonds priorisaient l’édition du génome, au détriment d’autres recherches sur les systèmes agricoles et leur adaptation au changement climatique, cela serait contreproductif ;

- les agriculteurs qui cultiveraient des plantes éditées pour l’exportation s’exposent au risque que certains marchés du Nord refusent ces plantes.

C’est en veillant à éviter ces risques que l’IRD mène des recherches co-construites en partenariat équitable avec les pays du Sud.

Le retour de bâton

Par ailleurs, l’expertise scientifique collective INRAE-CNRS sur les variétés tolérantes aux herbicides, publiée en 2011, documente comment des innovations conçues pour limiter les herbicides vont in fine à l’encontre de leurs objectifs. Ces variétés sont principalement des OGM issus de transgénèse en Amérique ou de mutagenèse en Europe. En Amérique du Nord, elles ont été massivement adoptées avec l’objectif de limiter le travail du sol, réduire le temps passé sur les parcelles et les quantités d’herbicides utilisés. Au bout de quelques années, on a constaté l’apparition de « mauvaises herbes » devenues résistantes (par mutations spontanées ou bien par flux de gènes entre culture OGM et plantes sauvages apparentées). Ceci a contraint les agriculteurs à revenir à des pratiques plus coûteuses : travail du sol et diversification des herbicides, et obligé les sélectionneurs à introduire des gènes de résistance à plusieurs herbicides. La consommation d’herbicides initialement réduite avec ce type de variétés devient équivalente à celle de cultures non tolérantes, voire supérieure dans les cas du soja et du coton.

Préserver la filière bio

En raison de ces flux de gènes, la règlementation européenne pose des lignes directrices générales pour éviter qu’une culture OGM ne « pollue » d’autres filières. Mais des contaminations OGM ont été observées dans des cultures bio françaises issues de semences produites aux États-Unis. Isabelle Goldringer, de l’UMR INRAE Génétique quantitative et Évolution (GQE)-Le Moulon, qui travaille sur la sélection participative avec des producteurs témoigne : « Un millier de paysans bio se sont remis à produire leurs semences pour éviter des contaminations OGM dans leur production de maïs, qui avaient pour conséquence leur déclassement avec des pertes importantes ». « Le cas des variétés tolérantes aux herbicides montre aussi que toute innovation n’est pas systématiquement porteuse de progrès », explique Pierre-Benoît Joly. Au-delà d’un raisonnement bénéfice/risque, il préconise de développer une véritable « culture de l’impact ». Que veut-on ? Quel chemin pour y parvenir ? Quels verrous ? Qui gagne ? Qui perd ?

Améliorer les plantes, au service de quel futur ?

La question est essentielle, car comme le rappelle Guy Richard, directeur de l’expertise scientifique collective, de la prospective et des études à INRAE, « l’édition du génome est une technologie dont on peut faire le pire comme le meilleur. Il faut commencer par se poser la question de la forme d’agriculture et du régime alimentaire souhaités, et de la surface agricole à mobiliser pour répondre à ces besoins ». Pour Lionel Bretillon, chef du département Alimentation humaine d’INRAE, « l’édition du génome pourrait être mise au service de l’amélioration de la qualité nutritionnelle des produits végétaux : meilleur profil en acides aminés, correction de carences en micronutriments… ». Elle pourrait aussi aider à contrecarrer les défauts comme ceux des légumineuses, pourtant pourvoyeuses de protéines végétales, mais dont la digestibilité ou le goût peuvent freiner la consommation. Toutefois, il souligne qu’il serait contreproductif de viser une « super plante » qui répondrait à tous les besoins, allant à l’encontre des bienfaits d’une plus grande diversité de notre alimentation, favorable à notre santé. Les choix des modèles alimentaires et agricoles doivent guider la réglementation. La réflexion doit aussi prendre en compte les équilibres mondiaux. Par exemple, l’Argentine a misé sur le soja OGM tolérant aux herbicides, plus facile à industrialiser, pour réussir son décollage économique, au prix d’une emprise importante sur ses milieux naturels. À l’inverse, les pays européens ont quasiment banni ces cultures de leurs territoires tout en important du soja OGM produit outre-Atlantique.

Édition du génome et agroécologie, est-ce compatible ?

En agriculture biologique et dans la conception forte de l'agroécologie, toute intervention sur la cellule végétale est proscrite.

« L’agroécologie, c’est la valorisation des interactions entre des organismes vivants », explique Guy Richard, « ce qui va bien au-delà de la réduction des intrants de synthèse. Et les caractères intéressants dépendent souvent de plusieurs gènes. » Ainsi, une résistance d’une plante à un parasite ou un ravageur est moins facilement contournée lorsqu’elle est gouvernée par plusieurs gènes plutôt qu’un seul. L’édition du génome permet de modifier plusieurs gènes simultanément, confirme Jean-Denis Faure, généticien moléculaire à l’IJPB (AgroParisTech/INRAE). Il travaille sur la cameline, une espèce de diversification et de service.

L’édition du génome permet par exemple de travailler sur le profil en huile 1 de la plante ou sa précocité de floraison 2, associée ou non à un port buissonnant, en vue de l’adapter à une interculture d’été et réduire ainsi l’utilisation d’herbicides pour lutter contre les adventices. Des résultats qu’il serait plus compliqué d’obtenir autrement du fait de ressources génétiques limitées et d’un génome polyploïde. Heureusement, cette plante est accessible à l’édition, en transposant des connaissances acquises sur une plante modèle. Cependant, en agriculture biologique et dans la conception forte de l’agroécologie centrée sur le « faire avec la nature », toute intervention sur la cellule végétale est proscrite. Isabelle Goldringer explique : « On a une logique où l’humain est en accompagnement et gestion des agroécosystèmes et de la biodiversité, plutôt qu’en maîtrise totale ». Pour Jérôme Enjalbert, généticien, INRAE GQE-Le Moulon, « quand on travaille la diversification à l’échelle de la parcelle ou du paysage, on fait appel à la diversité des autres espèces pour résister aux maladies ou équilibrer un système alimentaire, plutôt que faire produire une nouvelle résistance ou vitamine à une espèce donnée. »

Les règlements préalables à la mise en marché des variétés commerciales sont fixés en France par le CTPS. « Son comité scientifique réfléchit aux caractères favorables dans le cadre des transitions alimentaire, agroécologique et climatique », explique Christian Huyghe. Le rapport scientifique du CTPS sur l’édition du génome conclut qu’elles « offrent un potentiel intéressant pour travailler à la durabilité de l’agriculture via une innovation accélérée et des traits plus accessibles » et pointe les risques suivants : « Leur utilisation massive pourrait conduire à une réduction du nombre d’espèces cultivées. […] Ces innovations disruptives peuvent être associées à des disservices (impacts négatifs) qu’il convient d’évaluer. […] Les éditions proposées devront rester compatibles avec la sélection variétale et l’amélioration continue associée (c’est-à-dire pouvoir être hybridées avec d’autres variétés). »

1. Morineau C. et al. (2017), doi.org/10.1111/pbi.12671

2. Bellec Y. et al. (2022), doi.org/10.3390/agronomy12081873

L’édition du génome, une technologie captée par les industriels ?

5 entreprises représentent 60% du marché mondial des semences. Plus de 10% de leur chiffre d'affaires est investi en recherche agricole.

Pour Pierre-Benoît Joly, « avec les biotechnologies, les nanotechnologies, la biologie de synthèse, la géo-ingénierie… a émergé, à partir des années 1970-1980, une nouvelle économie basée sur des promesses technoscientifiques justifiées par un discours d’urgence (climatique, famines…) sans se soucier des impacts à long terme ». Aujourd’hui, 5 entreprises représentent à elles seules 60 % du marché mondial des semences, alors qu’après-guerre les acteurs étaient nombreux dans un marché très segmenté pour répondre aux besoins des agricultures locales. Avec les technologies d’intervention sur l’ADN, les économies d’échelles sont très importantes et pourraient pousser à une réduction de la diversité des espèces travaillées. « Au départ, le développement des pesticides, la création variétale et les recherches en biotechnologies étaient réalisés par des acteurs différents. Aujourd’hui, les leaders du marché contrôlent les trois, observe Stéphane Lemarié. Ces entreprises investissent plus de 10 % de leur chiffre d’affaires en recherche agricole. » Contrairement au numérique, les barrières à l’entrée sont ici extrêmement importantes : propriété intellectuelle, coûts très élevés pour assumer l’activité et mettre une variété en marché, favorisant la concentration des acteurs de ce marché.