Changement climatique et risques Temps de lecture 4 min

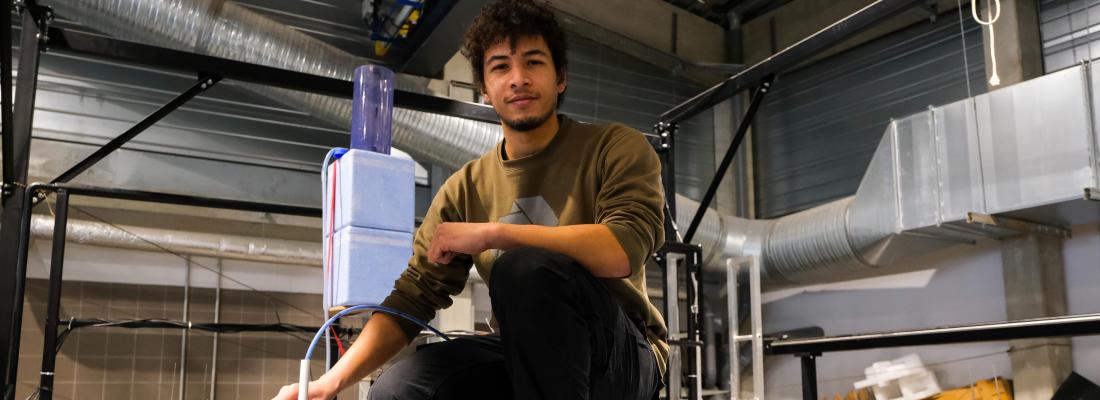

Comprendre et prévenir la pollution lors des inondations urbaines : le parcours de Clément Fagour

Publié le 05 août 2025

Un risque encore peu exploré

Durant sa thèse, Clément Fagour s’est intéressé à une problématique émergente : les pollutions générées par les inondations urbaines. Lorsqu’une ville est inondée, les eaux montent et s’écoulent préférentiellement dans les rues. Ces eaux peuvent transporter des polluants, qui vont du déchet (poubelle renversée), aux hydrocarbures (fuites de carburant de véhicules accidentés) ou encore aux eaux usées chargées en bactéries pathogènes (venant de débordements d’égouts). Un phénomène encore sous-estimé, aux conséquences sanitaires mal quantifiées.

Ces pollutions là englobent une grande diversité de polluants, du micropolluants jusqu'aux eaux usées... Il y a donc un transport de polluants dans les rues au plus proche des habitants.

Appréhender le réel à travers la mécanique des fluides

Pour comprendre les risques sanitaires liés aux inondations urbaines, l’équipe Hydraulique des rivières de l’unité RiverLy a littéralement recréer la ville. Au cœur du hall hydraulique du site INRAE de Lyon-Villeurbanne, Clément Fagour a ainsi travaillé sur une maquette physique à échelle réduite, reproduisant un quartier avec ses voiries, ses intersections et ses pâtés de maisons. "C'est vraiment l'objectif scientifique : étudier le transport et la dynamique de pollution dans des écoulements en centre-ville inondé" explique-t-il.

Grâce à cette maquette expérimentale, il a pu injecter un polluant fictif, comme par exemple une solution colorée ou bien saline, pour simuler les flux d’eau et de contaminants. Comment une pollution issue d’une bouche d’égout se propage-t-elle dans les rues ? Où se trouvent les zones de fort risque de contamination dans la ville inondée ?

La méthode développée par Clément Fagour permet de cartographier les concentrations de polluants dans les rues et les pâtés de maisons, de comprendre l’effet de la topographie urbaine (carrefours, bifurcations, largeurs de rues, etc.) sur le transport de pollution et d’anticiper les situations critiques. Une approche expérimentale rigoureuse au service de la prévention des risques et de l’aménagement urbain.

J'ai pu injecter une pollution fictive. Par exemple du colorant ou bien une solution saline dont la concentration était parfaitement connue. On vient ensuite mesurer le transport de cette pollution fictive dans les carrefours, les bifurcations, en faisant des mesures locales de concentration et en faisant le lien avec les mesures hydrodynamiques c’est à dire les vitesses, les hauteurs d'eau et les débits.

Des outils pour les territoires

Et pour qu'on en vienne à des cartes de risque de pollution lors des inondations urbaines, il faut déjà comprendre comment ces pollutions se comportent physiquement en ville pour ensuite être capable de modéliser numériquement, via des codes de calcul, cette dispersion dans des conditions plus réelles.

Les travaux de Clément Fagour apportent des clés de compréhension inédites sur la dispersion des polluants en milieu urbain lors d’inondations. Ils constituent une base scientifique précieuse pour nourrir la modélisation de cartes de risques, utiles aux collectivités dans un contexte de crues de plus en plus fréquentes et intenses.

Ses résultats alimentent aussi une base de données ouverte, déposée sur DataGouv, la plateforme des données publiques françaises, pour permettre à d’autres scientifiques, collectivités ou aménageurs d’accéder librement aux données. Une démarche saluée et reprise dans des collaborations européennes, notamment avec l’Université de Liège.

Les bénéfices concrets :

- une anticipation des risques sanitaires pour les habitants exposés aux débordements urbains,

- des outils décisionnels pour les collectivités dans l’aménagement des voiries et la gestion des eaux pluviales,

- le partage des connaissances en accès libre : un levier puissant pour démocratiser la recherche et inspirer les pratiques ailleurs, en France comme à l’international.

Une science responsable et collaborative

Au-delà de la rigueur scientifique, Clément Fagour défend une recherche ancrée dans la réalité des territoires et des usages. Dans le hall hydraulique du site INRAE de Lyon-Villeurbanne, ses expérimentations mobilisaient de grandes quantités d’eau et d’énergie. Pour limiter leur impact environnemental, il a mis en place une stratégie de mutualisation des manipulations avec d’autres doctorants – une forme de « co-manipulation» qui a divisé la consommation électrique par trois. « Avec les autres doctorants qui menaient des expérimentations dans le hall hydraulique, nous essayions de réaliser nos manipulations de concert, pour optimiser l'utilisation des pompes. On a ainsi divisé par trois la consommation d'énergie des pompes ! » précise-t-il.

Cette démarche s’inscrit dans les objectifs de responsabilité sociétale (RSE) d’INRAE. En parallèle, des pistes sont explorées pour récupérer l’eau de pluie tombant sur le toit du hall hydraulique afin d’alimenter les différents canaux utilisés par l’unité RiverLy pour ses expérimentations.

À travers ces engagements, Clément Fagour incarne une nouvelle génération de chercheurs, sensibles à l’impact de leurs pratiques, à l’ouverture des données, au partage des connaissances et à l’utilité sociale de la science

La recherche dessine les contours d’une problématique : plusieurs années sont nécessaires pour transformer nos résultats en actions concrètes au service de la société.