Agroécologie Temps de lecture 4 min

Un verger pionnier avec moitié moins de pesticides

Publié le 07 mai 2018 (mis à jour : 20 février 2019)

Trois questions à Sylvaine Simon, ingénieur agronome, responsable de l’expérimentation-système.

Quels sont les systèmes qui permettent une telle réduction des pesticides ?

Sylvaine Simon :

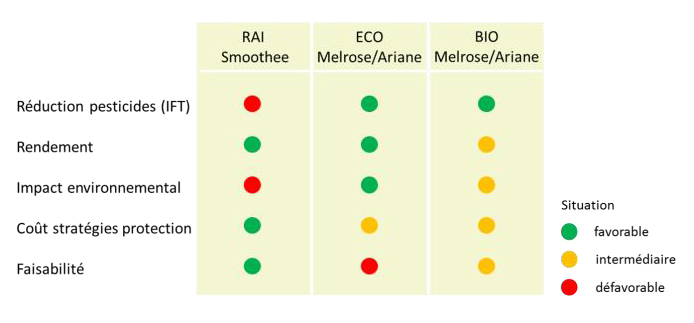

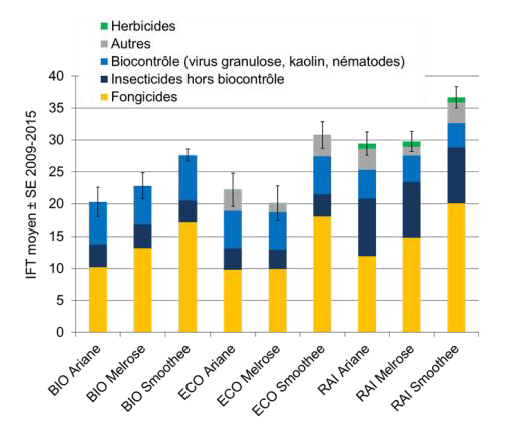

Les systèmes « BIO » (agriculture biologique) et « ECO » permettent de passer de 35 à 20 traitements en moyenne. Ces deux systèmes sont proches, excepté qu’en ECO, on ne s’interdit pas les intrants de synthèse, qui sont utilisés en dernier recours. À noter que pour les deux systèmes, cette réduction n’est possible qu’avec une variété peu sensible aux maladies et aux ravageurs, comme Ariane ou Melrose.

Le système ECO est le plus innovant. Comme il est basé sur l’anticipation et l’observation des ravageurs et maladies, il faut avoir accès à l’information, faire des contrôles réguliers sur les parcelles, et être très réactif car la fenêtre d’intervention pour traiter peut être très courte (1 ou 2 h). Mais ces contraintes ne sont pas insurmontables. Le système BIO, lui, est mieux référencé. Il est plutôt basé sur la prévention, car il n’y a pas toujours de traitement efficace en cas d’attaque imprévue ou très forte. Le rendement est moindre et les fruits peuvent être plus petits, mais ils sont valorisés grâce au label Bio.

BIO : respect du cahier des charges AB européen + limitation du cuivre ; ECO : protection par méthodes non chimiques, sauf en cas de risque de perte de récolte ou d’arbres ; RAI : système conventionnel, raisonné, utilisé comme référence. Variétés : Ariane (résistante à la tavelure) ; Melrose (peu sensible aux maladies) ; Smoothee (type Golden, sensible aux maladies).

Ces systèmes sont-ils réalistes pour les producteurs ?

Sylvaine Simon : Le biocontrôle, un des leviers majeurs, est déjà largement utilisé. Actuellement, dans le Sud, 80 à 90 % des producteurs utilisent la confusion sexuelle.

Par contre, le désherbage mécanique en remplacement des herbicides peut être compliqué quand le système d’irrigation est installé au sol. Ce facteur doit être anticipé lors de la plantation du verger.

Il en est de même pour le levier variétal, car les vergers sont plantés pour une vingtaine d’années. Or, actuellement, les variétés sensibles, de type Golden, sont majoritaires dans les vergers français : moins de 10 % des surfaces sont plantées avec des variétés résistantes à la tavelure, principale maladie du pommier. Ces choix sont en grande partie orientés par l’aval, à savoir les coopératives, les transformateurs (1) et, in fine, les consommateurs. Les circuits longs et l’exportation peuvent aussi induire des standards de fruits particuliers.

Comme on le voit, l’adoption de systèmes économes en intrants nécessite une réflexion de filière, de l’aval à l’amont, avec une volonté de travailler ensemble et de proposer d’autres modèles (2).

Comment poursuivez-vous les recherches à Gotheron ?

Sylvaine Simon : Atteindre 45 % de réduction sans perte de rendement et sur le long terme était finalement accessible, mais semble représenter un seuil. Nous essayons d’aller au-delà dans les systèmes BIO et ECO, pas à pas, par exemple en diminuant l’usage du cuivre et du soufre comme fongicides, ou en supprimant les néonicotinoïdes, qui permettent de lutter contre les pucerons. Contre ces derniers, nous expérimentons des plantes répulsives, comme l’œillet d’Inde ou le romarin (3).

Parallèlement, nous développons un nouvel essai avec une démarche totalement différente. Au lieu de diminuer les pesticides pas à pas, nous concevons un système « zéro pesticide » dès le départ, avec un agroécosystème diversifié. Celui-ci est composé d’une mosaïque d’arbres fruitiers et de plantes de service qui exercent différentes fonctions : effets de barrière, de dilution, effets répulsif pour les ravageurs et attractif pour les auxiliaires… Ceci implique de réfléchir à l’échelle supraparcellaire et de repenser les modes de commercialisation pour une production diversifiée (4).

(1) Les compotes, par exemple, sont majoritairement fabriquées avec des pommes de type Golden.

(2) Voir encadré 3.

(3) Des travaux préalables menés dans l’unité Plantes et systèmes horticoles de l’Inra d’Avignon ont montré l’efficacité de ces plantes en conditions contrôlées (laboratoire) et semi-contrôlées (tunnel).

(4) Voir encadré 2..

- Variété résistante

- Verger aéré

- Conduite du verger

- Biocontrôle, confusion sexuelle

- Désherbage mécanique

- Évaluation fine du risque de dégâts (pièges, contrôles, modèles de prédiction du risque…)

LE VERGER ROND DE GOTHERONVers le « zéro pesticide » en verger |

|---|

Produire des fruits avec zéro pesticide, voilà l’ambitieux défi que se sont fixés les chercheurs de l’Inra Gotheron (Drôme) impliqués dans le Projet Z. Ce projet (2016-2025 et au-delà…) vise à concevoir un système sans pesticides et à très bas intrants. Ce n’est plus un simple verger mais un espace de production qui associe plusieurs espèces et variétés fruitières et des plantes de service, de manière à créer un environnement défavorable pour les bioagresseurs. Deux ans ont été nécessaires pour coconcevoir un premier module (1,5 ha), qui a été mis en place début 2018 et sera suivi sur 15 ans au moins (1).

La méthode utilisée pour y parvenir repose sur l’organisation spatiale des plantes dans l’espace de production, pensée pour limiter l’arrivée, la progression, l’installation et l’impact des bioagresseurs. Première surprise, le verger de 1,5 hectare est rond, une forme choisie pour limiter la surface d’échange avec l’extérieur. Il est cerné par une double haie de 500 mètres de long, notamment constituée d’amandiers et de châtaigniers qui, en plus de son effet brise-vent, est conçue pour retarder la progression des ravageurs. Et en éliminer une partie, puisque des nichoirs à mésanges, des perchoirs à rapaces et des tas de pierre pour accueillir les belettes sont installés le long de cette première barrière. Les bioagresseurs qui la franchissent parviennent à un rang circulaire de pommiers qui jouent le rôle de piège en retenant les pucerons attirés par ce fruit. Les rescapés sont ensuite confrontés à une autre barrière, constituée d’arbres fruitiers variés. Notamment des espèces prospectives – telles que la grenade – étudiées dans le contexte du changement climatique. Ce dernier cercle doit protéger les pommiers, pêchers, pruniers et abricotiers situés sur les rangs intérieurs où se concentre l’essentiel de l’espace de production. Les variétés ont été choisies pour leur résistance naturelle aux maladies. Dans cette zone, des plantes attractives et répulsives seront bientôt plantées à intervalles réguliers afin de piéger les insectes qui parviendraient à franchir les obstacles précédents. Des légumineuses sont aussi présentes, qui assureront la fertilité du sol. Enfin, le centre du verger est constitué d’une mare et d’une zone semi-sauvage qui constituent un précieux réservoir de biodiversité fonctionnelle. Le verger, qui vient d’être conçu, arrivera à maturité dans 5 ans et sera évalué durant au moins 10 ans supplémentaires. Durant tout ce temps, les chercheurs vont contrôler l’impact de l’agencement spatial dans la maîtrise des bioagresseurs et produire des connaissances sur la façon de construire un tel système. Il est en effet probable que des modifications de l’organisation du verger soient nécessaires afin d’optimiser l’efficacité de l’ensemble des dispositifs.

D’autres modules sont à concevoir sur les 10 ha disponibles, en prenant en compte, à l’échelle supraparcellaire, les interactions entre les zones de production et les zones « support à la production ».

(1) Cette phase de conception 2016-2017 a été soutenue par les métaprogrammes Inra Ecoserv et SMaCH dans le cadre du programme SAFIR "Systèmes agroécologiques en production fruitière : innovation et reconception". |

Une démarche de coconception associant chercheurs et acteurs de la filière a permis de définir collectivement les critères de sélection des variétés de demain pour les pêchers et les abricotiers selon deux scénarios :

(i) production en circuit court ou

(ii) production pour l’export.

Dans les deux cas, les critères convergent : régularité de production, goût, résistance aux bioagresseurs. Des pistes ont aussi été dégagées pour l’évaluation variétale.

(1) Producteurs, conseillers de chambres d’agriculture, sélectionneurs, etc.

(2) Projet « Prunus », 2013-2015, MAAF, APR Pesticides, coordination Claire Lamine, Unité Ecodéveloppement, Inra Avignon.

Pour en savoir plus : Lamine C. et al. (2017). Réalités et perspectives de l’écologisation en arboriculture fruitière - Pour une approche intégrée à partir du cas des vergers de pêchers et d’abricotiers en Rhône-Alpes. Innovations Agronomiques 59, 103-118.