Changement climatique et risques Temps de lecture 5 min

Thomas Opitz, (s’)aventurier en risques extrêmes

Publié le 08 décembre 2020

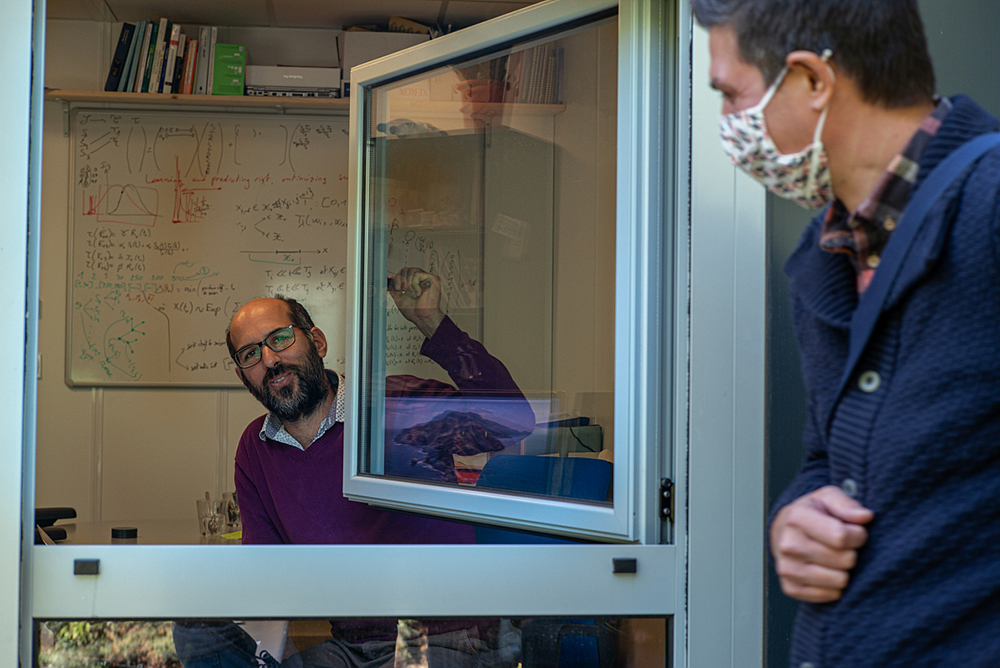

C’est un chercheur taillé pour le basket qui nous accueille, souriant, au sortir d’un comité de thèse… Sa discrète réserve est vite surmontée, il se livre et nous initie à son métier dédié à l’étude des phénomènes aléatoires à l’origine des risques climatiques, environnementaux et écologiques.

Prévoir l’imprévisible

Avec Thomas Opitz « impossible n’est pas français » ou plutôt « impossible n’est pas statistique » ! Le jeune chercheur, spécialisé en géostatistiques, travaille à expliquer des phénomènes naturels qui bien souvent nous sidèrent par leur intensité et la violence de leurs impacts. Les feux de forêts, les mouvements de terrain, les tempêtes, les vagues de chaleur, et plus généralement, les risques environnementaux et agroécologiques sont ses sujets d’étude. « Je travaille sur des phénomènes rares et à fort impact avec des approches spatio-temporelles » résume-t-il. « J’étudie le passé pour mieux les comprendre, et l’avenir pour les prévoir et mieux les gérer. J’intègre aussi le fait que ces phénomènes pourraient être amplifiés par les changements climatiques ». Science-fiction ? Pas du tout, même si ce sont des romans qu’il aime lire à ses heures de détente ! Au travail, ses outils sont les analyses statistiques à partir d’observations de terrain et en particulier les modèles dits stochastiques, c’est-à-dire capables d’intégrer les incertitudes dues au hasard. Ces modèles sont pour Thomas de véritables boîtes à outils génériques qu’il développe et dans lesquelles il puise pour étudier des sujets d’application très différents passant des feux de forêts aux abeilles, ou encore des insectes ravageurs aux loups.

Ce travail en interdisciplinarité, c’est aussi notre force

C’est au cours de ses études en Allemagne sur les mathématiques appliquées à la finance et à l’assurance que Thomas commence à apprivoiser ce type d’outils. Il opte ensuite pour un master 2 en Biostatistique à l’université de Montpellier, motivé par les applications en biologie et en médecine. Sa thèse est l’occasion d’éprouver ses modèles sur des données climatiques et de commencer à développer de fructueuses collaborations internationales. Ce beau CV lui permet d’être recruté à INRAE, en 2014. Il intègre l’unité Biostatistique et Processus Spatiaux, en Avignon, qui mobilise ses experts pour travailler en interdisciplinarité avec des écologues, des agronomes, des pathologistes, épidémiologistes ou encore climatologues … La demande des chercheurs des autres disciplines est de plus en plus forte pour ce type d’approche et l’unité est déjà à l’étroit dans ses murs ! « Ce travail en interdisciplinarité, c’est aussi notre force » souligne Thomas. Les connaissances des experts des équations et théorèmes, celles des spécialistes de l’implémentation numérique et l’expertise des mécanismes éco-bio-physiques sont réunies dans ces projets. Ils débouchent sur des modèles dits « mécanistico-statistiques », qui font leurs preuves – l’unité s’est par exemple récemment illustrée par ses approches de l’épidémiologie de COVID-19.

Etre utile à la société

Grâce aux modèles on peut prédire les phénomènes qui vont avoir de l’impact.

C’est sur les feux de forêt, à la croisée de phénomènes climatiques, environnementaux et écologiques, que les travaux de Thomas trouvent une première application majeure à INRAE. Il étudie le rôle des facteurs favorisant ce risque : climat, activités humaines comme le tourisme et les transports, type et structure du couvert végétal. Grâce à ses bien curieux modèles, le statisticien peut tirer parti de jeux de données volumineux, irréguliers et délicats à exploiter. Ces observations conjuguent souvent lacunes et répétitions : par exemple profusion de relevés spatialisés grâce à l’apport des satellites et peu de recul dans le temps. « Grâce aux modèles on peut prédire les phénomènes qui vont avoir de l’impact. En particulier leur probabilité d’occurrence et leur étendue spatio-temporelle, à des endroits ou des temps jamais observés » explique-t-il. Autre souci, les fortes disparités entre les relevés faits selon des protocoles scientifiques et les informations issues de sciences participatives où certaines situations peuvent être surreprésentées. C’est le cas par exemple dans le projet où il cherche à mettre en évidence l’effet du piégeage du frelon asiatique, redoutable prédateur des abeilles, sur la quantité de nids... Inexploitable ? Pas pour Thomas qui sait calibrer ses modèles pour éliminer nombre de biais et tenir compte des incertitudes restantes, tirant ainsi des connaissances fiables aussi bien de « small data » que de « big data »(*).

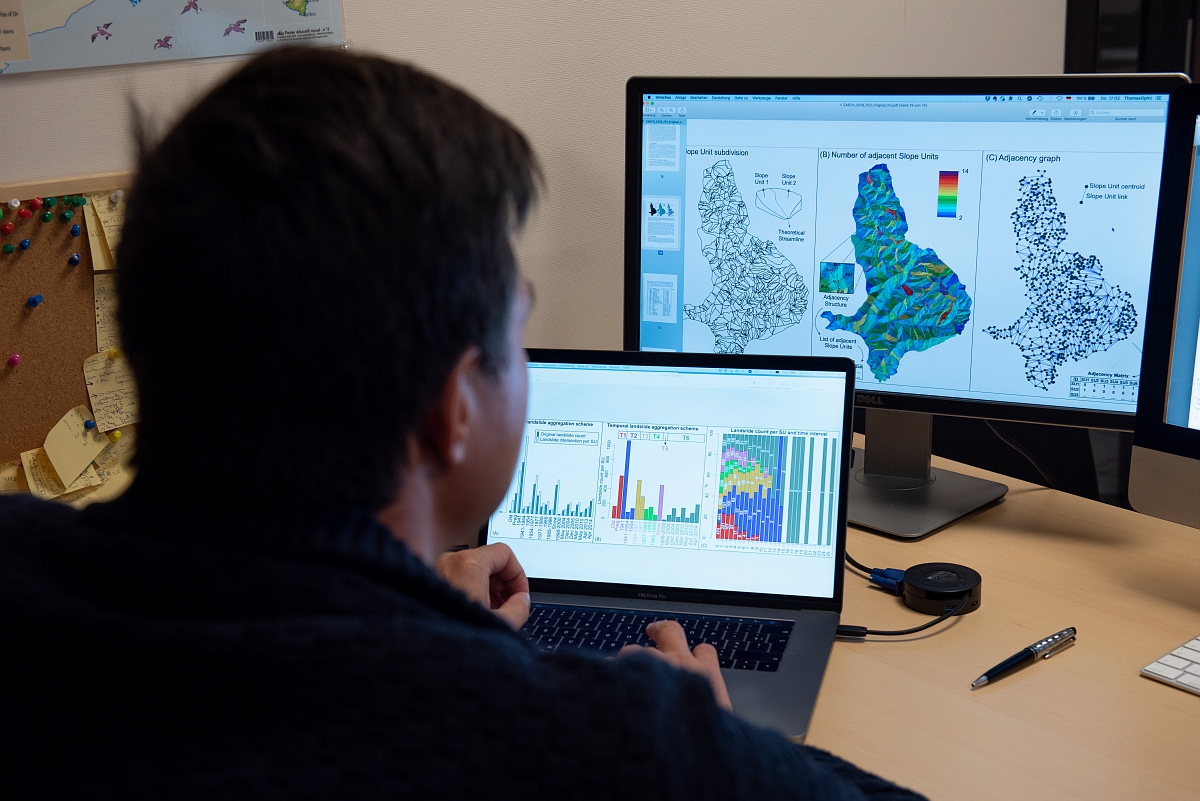

C’est lorsque Thomas montre les cartographies issues de modèles sur lesquels il travaille que nous pouvons mieux saisir tout l’intérêt de ses travaux. Obtenues grâce à des collaborations italiennes et avec l’université KAUST (Arabie Saoudite), elles permettent d’expliquer des inventaires de glissements de terrain en Italie (lire l'article). Autre exemple, de courtes animations vidéos visualisent les variations des populations d’insectes ravageurs et de celles de leurs prédateurs selon la configuration du paysage : haies, bordures végétalisées... La finalité est d’« aider les scientifiques et les acteurs de terrain ». Par exemple pour éviter l’emploi de pesticides en agençant les vergers de manière à favoriser la lutte biologique, ou pour servir au travail des pompiers dans le cas des feux de forêt. « A propos » relève Thomas avec humour : « le pont d’Avignon immortalisé par la chanson aurait-il résisté aux crues du Rhône si ses bâtisseurs avaient su anticiper leur ampleur future ? » C’est ce type de questions que les travaux de Thomas peuvent aujourd’hui permettre d’anticiper en fournissant une multitude de scénarios d’événements météorologiques extrêmes, à la fois réalistes mais d’une ampleur jamais observée auparavant. Identifier et quantifier les risques aide à la prise de décision et contribue à cerner les conditions d’une meilleure résilience.

Et après ?

Sachant qu’« un malheur n’arrive jamais seul » explique Thomas, « il faut dépasser les approches actuelles qui étudient encore trop souvent séparément chaque risque ». Il poursuit : « par exemple, les vagues de chaleur accompagnent souvent les sécheresses et favorisent les pertes de récolte et les incendies qui libèrent des gaz à effet de serre qui, à leur tour, sont susceptibles de renforcer les événements climatiques extrêmes ». Le jeune scientifique oriente à présent ses recherches sur l’étude de ces cascades de risques qui ont été identifiées comme un enjeu de recherche stratégique pour INRAE. Pour permettre de mieux exploiter les « big data » (au delà de quelques centaines de milliers de données, certaines informations sont écartées par les traitements actuels), il se forme également à l’intelligence artificielle qu’il souhaite hybrider à ses modèles pour mieux transformer ces gros volumes de données en connaissances utiles.

(*) Notes :

big data : dépassant le million de données (selon le contexte),

small data : à peine suffisant pour une exploitation statistique à visée décisionnelle

INRAE est un bon environnement pour mener à la fois des recherches très fondamentales et des applications très pratiques, qui concernent toute la société. La partie théorique permet à Thomas de travailler avec beaucoup de liberté et de faire appel à sa créativité. Le brainstorming demande du temps. Mais son travail fait aussi appel à beaucoup d’échanges et discussions : au sein de l’unité, lors de colloques et de conférences, en visioconférence avec des collègues à l’échelle nationale et internationale…

Au sein d’INRAE, Thomas travaille en bonne adéquation avec ses valeurs : la liberté du chercheur, les collaborations et le retour aux sources. En effet, les sujets d’INRAE le rapprochent aussi de l’exploitation maraîchère de ses parents en Bavière… « C’est motivant de travailler dans un institut dont les innovations soulagent les conditions de travail souvent très difficiles en agriculture ».

Et le laurier ?

A l’annonce de son laurier, cet ancien supporter du Bayern Munich s’est dit qu’il était plus rare qu’on donne le ballon d’or à un défenseur plutôt qu’à un attaquant… Encore tout surpris que ce soit la communauté des statisticiens qui outillent les recherches des domaines d’application qui soit distinguée !

- 37 ans, vie maritale, un fils

- HDR en cours

- Post-doc au LIRMM (CNRS – Université de Montpellier) biostatistiques sur des données médicales

- Thèse à l’Université de Montpellier, modélisation statistique des événements climatiques extrêmes

- Master 2 en Biostatistique – SupAgro - Université de Montpellier

- Master en mathématiques appliquées – Université d’Ulm (Allemagne)

- Hobbies : aime pratiquer le vélo lors de la plupart de ses déplacements, pratique le basket amateur, lit des fictions de préférence scientifiques, s’amuse à métisser les cuisines française et allemande.