Société et territoires Temps de lecture 4 min

Sols artificialisés et processus d’artificialisation des sols : déterminants, impacts et leviers d’action

Publié le 08 décembre 2017

L'artificialisation du territoire est aujourd’hui considérée à la fois comme l’un des principaux facteurs d’érosion de la biodiversité et comme une perte nette de ressource pour l’agriculture et les espaces boisés et naturels. L’expertise scientifique collective de l’Ifsttar et de l’Inra, dont les résultats ont été présentés et mis en débat lors d’un colloque le 8 décembre 2017, montre que limiter l’artificialisation des sols doit aussi s’accompagner d’outils pour réduire les impacts de l’artificialisation.

Un consensus à trouver sur la mesure de l’artificialisation

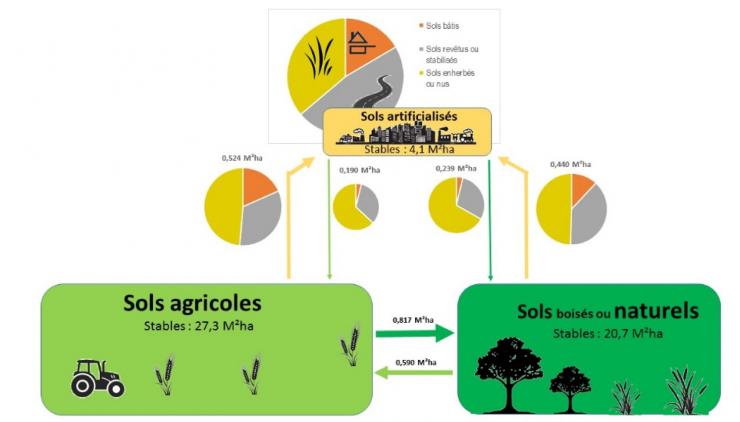

Les sols artificialisés ont une définition statistique qui englobe toutes les terres non agricoles, non forestières, non naturelles. Ils recouvrent ainsi toutes les surfaces qui supportent l’activité humaine (exceptées l’agriculture et la sylviculture) : les villes, les logements, les activités économiques et les réseaux de transport. L’emprise des villes est croissante, elles ont tendance à s’étaler, une partie des activités urbaines se dispersant dans les campagnes environnantes formant ainsi des espaces périurbains au sein desquels les sols artificialisés s’étendent. Près de la moitié des surfaces artificialisées entre 2006 et 2014 l’ont été pour de l’habitat, qui couvre en 2014 plus de 40 % des sols artificialisés. Le foncier économique (entreprises, entrepôts, commerces) couvre 30 % des surfaces artificialisées et entraine une augmentation des surfaces imperméabilisées plus rapide que celle des usages résidentiels. Il en est de même des surfaces artificialisées dédiées aux infrastructures de transport qui représentent également 30 % des surfaces artificialisées françaises.

Selon la méthode utilisée, l’estimation de la surface artificialisée en France varie considérablement : 5,6 % selon CORINE Land Cover (télédétection, 2012), 9,3 % selon Teruti-Lucas (enquête statistique, 2014). L’expertise réalisée par l’Inra et l’Ifsttar suggère qu’une méthodologie croisant télédétection réalisée à grain plus fin avec des données cadastrales, topographiques et des enquêtes de terrain permettant de confirmer les usages pourrait améliorer ces mesures. Trois types d’indications sont nécessaires pour permettre de mieux gérer l’artificialisation :

- Quelles perturbations ont été apportées au sol : revêtu, minéralisé, etc.

- Quel type d’espace économique et social : urbain dense, périphérie de la ville, péri-urbain (avec un habitat discontinu)

- Quel type d’activité : logement (qui ménage habituellement plus de sol non artificialisé), activités tertiaires (avec plus de risques d’artificialisation), activités industrielles (avec plus de risque de pollution des sols), infrastructures de transport (avec des impacts en termes de fragmentation).

Artificialisation, urbanisation, imperméabilisation

Car, derrière les chiffres, se cachent deux phénomènes : l’imperméabilisation du sol (surfaces bâties, routes, parkings…) et l’urbanisation (pouvant inclure des espaces végétalisés dans le tissu urbain). Or, un sol imperméabilisé est un sol perdu, sans réversibilité : la biodiversité souterraine et aérienne est affectée par la perte d’habitats naturels, la banalisation et la contamination des milieux et la fragmentation de l’espace. La structure du sol est elle aussi détruite. Toutefois, ces impacts peuvent être atténués par les mosaïques paysagères que constituent les jardins ou espaces verts, plantations d’arbres, façades ou toitures végétalisées. Quoi qu’il arrive, la biodiversité est modifiée : les espèces spécialistes (auxquelles appartient la biodiversité remarquable) disparaissent au profit d’espèces plus généralistes, voire invasives. Les impacts de l’artificialisation se manifestent également sur l’hydrologie (ruissellement), la création d’îlots de chaleur, la pollution de l’air, le bruit… Augmenter la qualité de vie en ville améliorerait l’attractivité des zones urbaines, pourrait limiter l’expansion des surfaces artificialisées en zones périurbaines et réduirait les impacts de l’artificialisation.

Les impacts de l’artificialisation des sols sur l’agriculture sont modérés en termes de pertes de terres et de capacités productives mais sont très fortement ressentis au niveau local, notamment en zones périurbaines (pression foncière, fragmentation des territoires agricoles, difficultés d’exploitation).

Et pourtant, l’artificialisation des sols répond à des besoins des sociétés humaines et permet de satisfaire les multiples besoins en logement, en immobilier tertiaire, en zones économiques et en infrastructures de transport. Ces activités humaines ont tendance à se concentrer dans les villes. Celles-ci ont tendance à s’étaler de plus en plus soit en déplaçant plus loin la frontière de la ville, soit en mitant et périurbanisant les espaces ruraux périphériques des villes.

Quels leviers d’action ?

Comment limiter l’expansion des sols artificialisés et réduire leurs impacts tout en satisfaisant tous les besoins ? Les principaux leviers visent à :

- Limiter l’extension des surfaces artificialisées

- Réduire les impacts pour limiter les effets négatifs

- Compenser l’artificialisation

L’outil majeur est la planification urbaine et l’aménagement du territoire. Les outils fiscaux tels que les taxes jouent aussi un rôle important dans les dynamiques de l’artificialisation des sols.

La densification des villes pourrait être un levier pour limiter la périurbanisation résultant d’un étalement urbain diffus et discontinu qui est une forte source d’artificialisation des sols. La réhabilitation des espaces vacants, des friches industrielles au sein des espaces déjà urbanisés serait un levier efficace de réponse à la demande de logements ou d’espaces productifs et, porteur de services pour les quartiers alentour.

55 scientifiques de diverses disciplines (sciences de l’environnement, sciences économiques et sciences sociales) ont contribué à cette expertise scientifique collective fondée sur l’analyse d’un corpus bibliographique de plus de 2500 références. L’expertise était co-pilotée par l’Inra et l’Ifsttar et conduite selon les règles de la charte nationale de l’expertise (Délégation à l’Expertise scientifique collective, à la Prospective et aux Études, Inra).

VIENT DE PARAITRE

Sols artificialisés - Déterminants, impacts et leviers d'action

Cet ouvrage présente les principales conclusions de l'expertise co-pilotée par l'Inra et l'Ifsttar à la demande du Ministère de la transition écologique et solidaire, de l’Ademe et du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation.