Société et territoires Temps de lecture 5 min

Quelle place pour l’économie laitière française sur l’échiquier mondial aujourd’hui ?

Publié le 12 mars 2019

A l’issue des 24è Rencontres Recherches Ruminants (3R) qui se sont déroulées les 5 et 6 décembre 2018 à Paris, Vincent Chatellier, économiste à l’Inra, dresse un panorama de l’économie laitière française, quatre ans après la fin des quotas laitiers, dans un contexte géopolitique mondial en pleine effervescence.

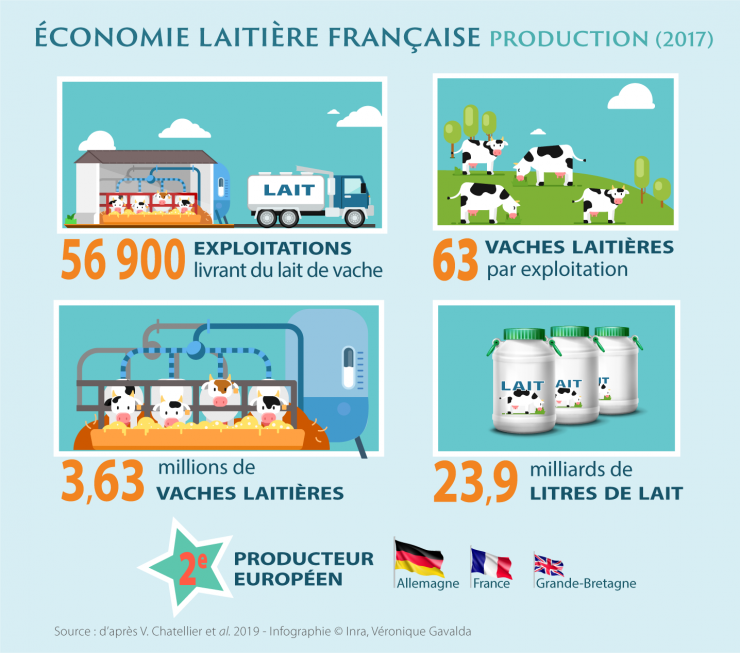

Une production française qui stagne

Avec 826 milliards de litres de lait, toutes espèces confondues dont 83 % de lait de vache, la production laitière mondiale poursuit sa progression en 2017. L’Inde caracole en tête des pays producteurs, devant l’Europe - qui assure 17 % de la production mondiale - et les Etats-Unis.

Depuis la fin des quotas laitiers en 2015, la production laitière est assez stable en France. Par contre, elle a enregistré une forte croissance en Europe, notamment dans les grands Etats membres concurrents (Pays-Bas, Irlande, Pologne…) qui ont su, mieux que la France, accaparer la croissance laitière européenne et mondiale.

Parallèlement, les évolutions structurelles des exploitations laitières se poursuivent avec une baisse conjointe du nombre d’emplois et du nombre d’exploitations, de l’ordre de 3 à 4 % par an, supérieure à celle des autres secteurs. L’industrialisation massive de la filière laitière est encore loin laissant aux exploitations que l’on dit familiales de beaux jours devant elles. Aujourd’hui, seulement 4 % des vaches laitières de l’Hexagone évoluent dans des étables de plus de 200 vaches. A l’opposé, la moitié du lait produit aux Etats-Unis provient d’installations qui comptent plus de 1000 vaches.

Enfin, une concentration territoriale de la production laitière dans les bassins les plus denses en production laitière s’est opérée au cours des dix dernières années. Si elle laisse présager d’une meilleure structuration industrielle autour des exploitations, elle vient bousculer un équilibre dans les territoires où les animaux avaient toute leur utilité pour la polyculture élevage. Aujourd’hui, l’Ouest s’affirme comme la première région laitière de France - Bretagne, Normandie et Pays de la Loire ayant connu les plus fortes augmentations de productions laitières depuis 10 ans - tandis que le Sud-Ouest est en net recul.

Une consommation à la baisse

A l’international, la consommation de produits laitiers par habitant est en augmentation, tirée essentiellement par les pays émergents dont l’Asie. Elle montre une croissance globale d'environ 2 % par an, bien supérieure à celle des secteurs de la viande ou des céréales.

En Europe, la consommation de produits laitiers par habitant stagne. En France, elle s’affiche même à la baisse en équivalent lait, bien qu’elle soit soutenue par l’extrême segmentation qualitative du marché et une certaine résistance du secteur fromager. Il est bien difficile d’envisager un renversement de cette évolution alors les Français sont déjà de très gros consommateurs de produits laitiers - laits, matières grasses et fromages confondus !

La tendance est aujourd’hui à la qualité et au naturel. La consommation de produits laitiers issus de l’agriculture biologique est plein essor ; elle concerne surtout le lait liquide (10 % des volumes), dont la valeur ajoutée est malheureusement plus faible que les produits transformés, un peu l’ultra-frais (3 à 4 %) mais guère les fromages (moins de 1 %).

L’export, un enjeu de la croissance

Sur la scène internationale, le commerce des produits laitiers, en volumes échangés, est dominé par la Nouvelle-Zélande suivie par l’Union européenne et les Etats-Unis.

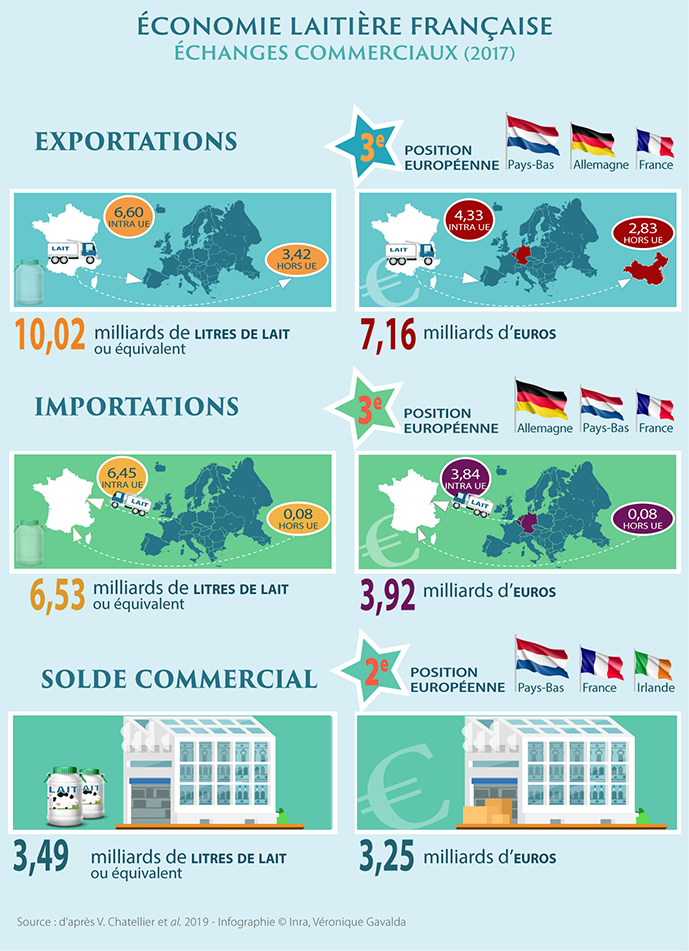

La France exporte environ 42 % de sa production en volume dont les deux tiers sont destinés au marché européen. En valeur, ces exportations la placent au troisième rang européen, devant l’Irlande et la Belgique, derrière les Pays-Bas et l’Allemagne ; elles concernent d’abord les fromages (43 % du total en 2017), suivis par le lait infantile (13 %) et le beurre (7 %).

La France a profité de la croissance de la population mondiale et de la consommation de produits laitiers par habitant dans les pays émergents, trouvant là de nouveaux débouchés. La Chine est désormais le troisième client de la France en produits laitiers (avec 9 % du total des exportations en valeur en 2017) derrière l’Allemagne et la Belgique. Ces exportations concernent surtout le lait infantile, dans une bien moindre mesure le beurre ou les fromages.

La Russie fut pendant de nombreuses années un débouché important de l’Union européenne dans le domaine agroalimentaire et l’embargo qu’elle applique depuis 2014 a modifié soudainement certains courants d’échanges internationaux. Cependant, en matières de produits laitiers, la France a eu moins à pâtir de la situation que d’autres pays (p. ex. Danemark, Finlande, Pays-Bas) dans la mesure où les exportations françaises vers la Russie représentaient, avant l’embargo, 1 % de nos exportations en volume soit environ 150 millions d’euros par an. « Reste à espérer que l’embargo s’arrête et que l’on retrouve un peu de clientèle en Russie » commente V. Chatellier.

Aujourd’hui, la France peine à trouver de nouveaux pays clients alors que leur diversification diminuerait les risques liés à une clientèle peu variée - 90 % des exportations françaises de produits laitiers vont vers 30 pays. Les parts de marché avec le continent africain restent faibles et ne prennent pas d’ampleur réellement.

Bien qu’exportatrice de produits, la France n’est pas à l’abri de niveaux élevés d’importations, au deuxième rang européen, derrière l’Allemagne et la Belgique. Ces importations proviennent essentiellement de l’espace européen où Pays-Bas, Belgique et Allemagne assurent, en valeur, 60% de nos approvisionnements, et concernent les fromages (39 %), le beurre (26 %) et la crème (10 %).

En France, la filière laitière est un secteur moteur de l’économie, affichant un excédent commercial de 3,2 milliards d’euros (2017) qui la classe en deuxième position européenne, derrière les Pays-Bas et devant l’Irlande. Entre 2000-2009 et 2017, le solde commercial de la France s’est amélioré avec les pays tiers dont la Chine ; par contre, il s’est dégradé avec les Etats membres de l’Union européenne dont les Pays-Bas, du fait là surtout de deux produits, le fromage et le beurre.

Et demain ?

Bien qu’excédentaire et dotée d’entreprises innovantes, la France est confrontée à certaines difficultés commerciales. Elle est, malgré tout, le pays européen, avec la Pologne, qui a probablement le potentiel de développement le plus important en production laitière en raison de l’importance de la surface agricole du pays, du faible niveau d’intensification des surfaces fourragères dans certaines régions et de la possibilité de développer des surfaces fourragères au détriment des surfaces céréalières.

Au niveau mondial, la croissance du secteur laitier devrait se poursuivre dans les prochaines années du fait de l’augmentation de la population et de la consommation individuelle, essentiellement dans les pays tiers. Le lait qui serait produit en Europe – si tant est qu’il en soit produit plus – sera plutôt destiné à l’export avec un challenge à relever, celui d’exporter davantage de produits à haute valeur ajoutée.

Chatellier V. Le commerce extérieur de la France en produits laitiers : entre impasses et opportunités. Rencontres Recherches Ruminants, Paris, 5-6 décembre 2018.

Chatellier V., Pouch T., Le Roy C., Mathieu Q. (2018). Les relations commerciales agroalimentaires de la Russie avec l’UE, l’embargo russe et les productions animales. Inra Productions animales, 31, 83-103.

Perrot C., Chatellier V., Gouin D.M., Richard M., You G. (2018). Le secteur laitier français est-il compétitif face à la concurrence européenne et mondiale ? Economie rurale, 364, 109-127.