Agroécologie Temps de lecture 4 min

Pollution aquatique : rendre l'eau propre à la nature

Publié le 18 mars 2014

Pollution aquatique : rendre l'eau propre à la nature

Pour réduire le risque, la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) impose aux pays membres le retour au bon état écologique des masses d’eau souterraines d’ici 2015. Pour y contribuer, en France, sur le volet pesticide, le ministère de l’Agriculture pilote le plan Ecophyto 2018 qui vise à réduire de moitié en 10 ans les quantités de pesticides appliquées. Ces deux politiques viennent stimuler l’action des scientifiques travaillant à l’identification des polluants et de leurs effets sur le milieu afin de protéger au mieux la qualité de l’eau.

Ingénierie écologique et zones tampons : les bactéries en action !

Utiliser les propriétés des milieux naturels pour les réparer ou les restaurer, c’est l’ingénieux principe de l’ingénierie écologique. Et face aux pesticides, les propriétés des sols s’avèrent parfois un bon rempart.

Les « bandes enherbées » qui longent nos cours d’eau peuvent passer pour des éléments de paysage anodins. Bien au contraire, ces bandes de terre non cultivées à l’interface entre les champs et les cours d’eau permettent de retenir jusqu’à 99% des produits phytosanitaires, dans certaines conditions.

C’est ce que montrent en partie les travaux de l’équipe de recherche « pollutions agricoles diffuses » du centre de Lyon.

Attention, le résultat n’est pas garanti. L’efficacité de ces bandes enherbées varie en fonction de sa capacité d’infiltration : plus l’eau s’infiltre et plus les polluants sont susceptibles d’être dégradés. Au contraire, sur un sol tassé ou gorgé d’eau l’effet de ruissellement mènera les eaux polluées directement jusqu’au cours d’eau.

Tout le travail des scientifiques d’Irstea, en lien avec les équipes de l’ONEMA et du ministère de l’Agriculture, est d’évaluer et de dimensionner ces bandes enherbées afin de fournir un appui aux politiques publiques et au travail des agents de terrain et bureaux d’études.

Autre exemple d’ingénierie écologique, sur le site de Rampillon scientifiques et bactéries travaillent de pair

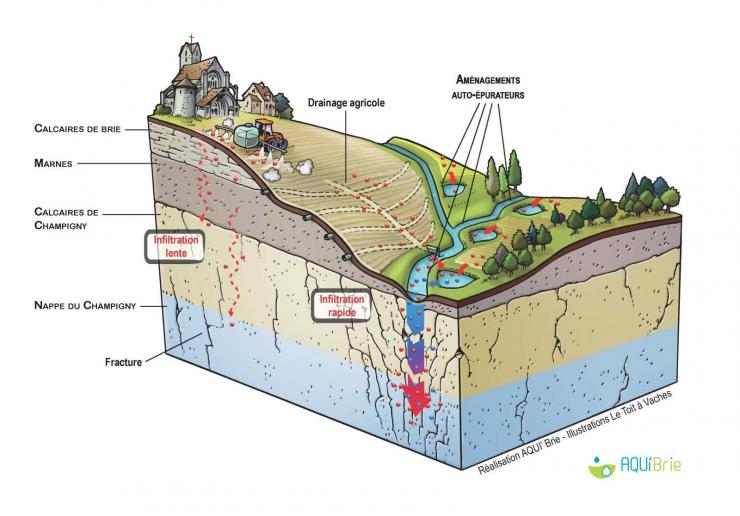

Dans cette zone, les eaux chargées de pesticides en provenance des champs menacent la nappe phréatique de Champigny alimentant en eau potable près d’un million de Franciliens. Afin de limiter le risque de polluer ce milieu, les chercheurs d’Irstea1du centre d’Antony ont aménagé une zone tampon humide artificielle.

« L’idée, c’est d’améliorer la qualité des eaux plutôt avec des éléments naturels du paysage et pas avec des stations d’épuration » explique Julien Tournebize, hydrologue et animateur de l’équipe “Transferts et atténuation des pollutions dans les Agro-Hydrosystèmes ”, à Antony.

Ici, parfaitement intégrée au paysage, la zone humide artificielle n’en est pas moins le fruit d’un aménagement complexe qui capte et ralentit les eaux des champs de blé, ou de betterave pour les rediriger vers des bassins tampons. C’est au cours du passage de l’eau dans les différents bassins que les actions combinées du soleil, des bactéries (présentes dans le milieu) et des plantes (sur lesquelles se fixent les pesticides), permettent d’épurer l’eau naturellement. A la sortie, les études montrent une réduction des teneurs en pesticides allant jusqu’à 50%.

Cette expérimentation est une première à cette échelle en France et ne concerne pour le moment qu’un bassin versant de 400 hectares. En cas de résultats probants elle pourrait être généralisée à d’autres bassins versants.

Epurations des eaux usées, la nature à l’œuvre

Dans la plupart des cas, la station d’épuration demeure la solution la plus adaptée. Or, pour rendre une eau propre à la nature, rien de tel là aussi que d’utiliser les propriétés de la nature elle-même. A Irstea, chercheurs, ingénieurs et techniciens ont accompagnés l’implantation et l’amélioration des stations d’épurations à boues activées depuis le début des années 80. Et, au fil des années, l’institut a acquis un statut d’expert au niveau national et international.

« Les scientifiques avaient observé depuis longtemps que de tels milieux aquatiques se dégradaient, puis se restauraient tout seuls. Petit à petit on a compris que c’était des bactéries qui décomposaient la matière organique. La nature sait faire les choses ! » explique Philippe Duchène, ancien directeur du département Ecotoxicologie et expert en Épuration des eaux.

Dans ces stations, ce sont donc les bactéries qui font le gros du travail. Réparties en plusieurs bassins, les eaux usées sont mises en contact avec des bactéries par brassage. L’alternance des cycles de présence et d’absence d’oxygène et le contact avec les eaux usées activent les bactéries. Cependant, les bactéries ne font pas tout, les protozoaires, organismes unicellulaires vivant dans les milieux humides, sont aussi mis à contribution. A la fin du processus, ils sont utilisés pour séparer les eaux traitées et isoler les polluants. Leur consommation de bactéries libres aide à la formation de croissances en flocs, d’agrégats.

Si ce procédé par boues activées est efficace, il n’en demeure pas moins un système biologique complexe. Et, sa capacité à s’adapter aux aléas des conditions environnementales ainsi qu’aux besoins fluctuants de la collectivité est primordiale. Les villes et sites touristiques connaissent, par exemple, des pics d’affluence auxquels la station d’épuration doit pouvoir faire face. Le dimensionnement et l’exploitation des installations peuvent donc être facilités par l’utilisation d’outils de modélisation dynamique. Le travail des chercheurs et des ingénieurs d’Irstea est d’accompagner et de documenter le fonctionnement des stations d’épuration afin de venir en appui aux professionnels du traitement des eaux et d’empêcher in fine qu’une eau contaminée ne retourne à la nature.

1 Irstea est devenu INRAE en janvier 2020