Agroécologie Temps de lecture 3 min

Impact cumulé des retenues d’eau sur le milieu aquatique

Publié le 19 mai 2016

Les retenues collectent et stockent l’eau. Elles servent à l’alimentation des villes en eau potable et sont mobilisées à des fins agricoles, industrielles, piscicoles, de loisir ou parfois pour soutenir l’étiage des cours d’eau. En France, les retenues de petites tailles se sont multipliées à la fin du XXe siècle. Ce mouvement se poursuit aujourd’hui, s’accompagnant d’une recherche de réduction des usages de l’eau. Néanmoins, aucun ouvrage de ce type n’est neutre pour l’environnement, en particulier pour le milieu aquatique. Les effets qu’ils induisent sont d’autant plus aigus dans les zones déjà très équipées et où les ressources en eau sont d’ores et déjà très mobilisées. Toute construction d’une nouvelle retenue nécessite réglementairement une déclaration ou la sollicitation d’une autorisation auprès des services de l’État, ce qui implique de réaliser une étude d’impact environnemental du projet. Depuis 2010 (Grenelle 2), une telle étude doit également évaluer les effets cumulés de ce projet avec les autres ouvrages équivalents connus. L’expertise a mis en évidence la faiblesse des connaissances sur l’effet environnemental cumulé des retenues d’eau. Bureaux d’étude et services de l’État en charge de l’instruction opérationnelle de tels projets font ainsi face à un manque d’outils opérationnels.

Des fonctionnements modifiés en cascade

L’expertise montre une grande diversité de retenues et en propose une typologie (encadré 2). En stockant l’eau, en inondant des sols et de la végétation, les retenues influencent directement les régimes d’écoulement de l’eau, le transfert de sédiments, de nutriments et de contaminants. Elles modifient le fonctionnement écologique du milieu aquatique, la continuité des écoulements et les habitats des organismes qui y vivent. L’analyse des effets d’une seule retenue s’est avéré une étape préalable indispensable à l’analyse des effets cumulés de plusieurs retenues d’eau. La présence d’une retenue sur un bassin versant modifie l’ensemble des caractéristiques fonctionnelles : hydrologie et hydrogéologie ; transport solide et hydromorphologie ; qualité physico-chimique de l’eau ; biologie-écologie, et ce d’autant plus que ces caractéristiques fonctionnelles interagissent fortement entre elles. Par exemple, l’évolution des débits d’étiage et des débits en période de reproduction influence les conditions de recrutement des poissons ; l’évolution de la fréquence et de l’amplitude des crues morphogènes influence l’évolution morphologique du cours d’eau et, par conséquent, les conditions d’habitat ; l’évolution des apports de nutriments et du temps de résidence lié aux retenues influence les conditions abiotiques des cours d’eau, paramètres sensibles pour les organismes aquatiques.

L’amplitude et même la nature de ces divers effets sont en outre variables selon de nombreux paramètres parmi lesquels la disposition des retenues les unes par rapport aux autres apparaît comme essentielle.

Proposer un cadre méthodologique

Ces modifications constituent un problème dès lors qu’elles affectent un cours d’eau déjà fragilisé. Évaluer si ces effets sont significatifs sur un bassin suppose de caractériser l’état du bassin versant dans son ensemble, en identifiant les sous-bassins les plus fragilisés et les enjeux associés, avant d’aborder l’évaluation des effets cumulés de nouveaux projets sur ces sous-bassins. En s’appuyant sur l’expertise scientifique collective restituée ici, l’étude demandée par la puissance publique vise à proposer, dans une phase ultérieure d’ores et déjà programmée, un cadre méthodologique plus directement mobilisable par les opérateurs.

Modéliser, acquérir des données pour anticiper

Concevoir des modèles, acquérir des données afin d’alimenter ces modèles et indicateurs et contribuer à une prise de décision sont une condition indispensable pour progresser dans l’évaluation des effets cumulés des retenues sur le milieu aquatique. Il s’agit :

- de données opérationnelles de recensement et de caractérisation des retenues concernées par la problématique des effets cumulés : position dans le bassin versant (voir l’encadré 1), mode d’alimentation et de restitution en eau, volume et surface, usages et idéalement dynamique de prélèvement en eau le cas échéant ;

- de concepts, modèles et données permettant de développer les connaissances sur les relations de cause à effet entre la présence de multiples retenues sur un bassin versant et l’ensemble des caractéristiques fonctionnelles du bassin versant. Cette démarche pourrait être menée sur quelques bassins ateliers instrumentés aux caractéristiques contrastées.

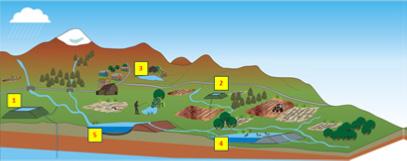

Encadré 1 : les retenues, une grande diversité d’ouvrages

La diversité de situations a conduit à proposer une typologie des retenues fondée sur leur mode d’alimentation.

1. Alimentation par pompage dans la nappe.

2. Alimentation par pompage dans la rivière.

3. Retenue collinaire alimentée par ruissellement. Déconnectée du réseau hydrographique.

4. Retenue en dérivation.

5. Retenue en barrage sur cours d’eau.

Encadré 2 : Une Expertise scientifique collective (ESCo)

Cette expertise a mobilisé une quinzaine d’experts scientifiques de différents organismes de recherche et de disciplines variées, dont 6 experts Inra. Elle se fonde sur l’analyse d’environ un millier d’articles scientifiques et de rapports internationaux. Elle a été précédée d’une phase exploratoire consistant en l’analyse de documents opérationnels et de visites de terrain ayant permis d’analyser et de couvrir une diversité de situations afin d’appréhender les connaissances et les méthodes déjà mobilisées, en France, dans le cadre de la gestion des effets cumulés des retenues d’eau. Elle sera suivie d’une phase de propositions opérationnelles visant à guider les opérateurs vers des analyses plus documentées des effets cumulés des retenues d’eau.