Dossier revue

Société et territoiresRenouveler les générations

Publié le 06 mars 2025

L’enjeu du renouvellement des générations en agriculture est essentiel si l’on veut préserver et reconquérir notre souveraineté alimentaire tout en réussissant le défi de la transition agroécologique vers des modèles d’agriculture durables et résilients, qui favorisent l’adaptation au changement climatique et la préservation de la biodiversité.

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

Droit des populations à décider de leurs propres stratégies et politiques pour garantir leur sécurité alimentaire tout en considérant les effets sur les autres. Elle garantit, par le biais de choix d’alimentation mais aussi de politiques agricoles ou commerciales, l’accès à une alimentation saine et durable.

Quelles seront les nouvelles générations d’agriculteurs et agricultrices ? Le « renouvellement des générations » ne signifie pas, dans ce dossier Ressources, le remplacement un pour un des agriculteurs qui demain partiront à la . Outre la question du nombre, le renouvellement des agriculteurs et agricultrices interroge plus largement la parité, l’origine socioprofessionnelle, la formation ou encore le portage financier et foncier des installations, ainsi que leur stabilité et les modèles agricoles et alimentaires qui en découlent. Renouveler nécessite d’encourager de nouvelles générations d’agriculteurs à prendre le relais tout en garantissant la pérennité des emplois en quantité et en qualité.

- 2 installations pour 3 départs en retraite

- 25 % d'installations hors du cadre familial

- 71 % des nouveaux installés ont moins de 40 ans

Entre inquiétude et attrait, un contexte paradoxal

L’inquiétude par rapport à l’avenir est tangible dans le monde agricole : 40 % des agriculteurs se déclarent pessimistes quant au devenir de leur exploitation fin 2023 contre 34 % un an auparavant (Étude barométrique PRISM2024). La concurrence internationale est jugée très préoccupante par 40 % d’entre eux (+ 10 points en un an). L’inquiétude quant aux pertes de production à cause des aléas climatiques reste stable (34 %), à égalité avec les difficultés de transmission de l’exploitation. La crainte de la survenue de difficultés financières (30 %, soit + 5 points en un an) complète ce tableau.

Dans son rapport sur le renouvellement des générations dans les exploitations agricoles de l’Union européenne (UE), le Parlement européen relevait en 2023 que « le prix et la disponibilité des terres, la faible rentabilité générale des activités agricoles, les exigences administratives et l’image du secteur sont recensés parmi les principaux obstacles à l’exercice du métier d’agriculteur ». Il attirait l’attention sur « le fait que d’autres facteurs, comme l’absence de capitaux propres, la difficulté de l’accès au crédit, aux services techniques et aux mesures de soutien […] peuvent constituer également des obstacles importants à l’entrée dans le secteur de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs. »

Si les agriculteurs et agricultrices expriment souvent le sentiment d’être mal aimés, 3 Français sur 4 leur font confiance, estimant qu’ils jouent un rôle majeur dans l’alimentation (85 %) et le maintien de la biodiversité (77 %). Toutefois, seulement 2 sur 10 conseilleraient à leurs enfants d’exercer ce métier, alors qu’ils sont 2 sur 3 à penser qu’il n’y aura pas assez d’agriculteurs dans les années à venir pour assurer l’alimentation de la population (Enquête Ifop pour Ouest-France, 2023).

Les formations ne sont pourtant pas désertées, bien au contraire : à la rentrée 2024, les établissements techniques de l’enseignement agricole et les écoles supérieures ont accueilli 215 070 élèves, de la 4e aux diplômes d’ingénieur et de vétérinaire. Soit 12 000 de plus en 5 ans, « un niveau jamais atteint depuis 10 ans » selon le ministère en charge de l’Agriculture. À la clé, un taux d’insertion professionnelle qui progresse également : il est de 87 % en baccalauréat professionnel (+ 5 points), 90 % en brevet de technicien supérieur agricole (BTSA, + 2 points). Même chose pour le taux de réussite aux examens qui s’élève à 87,6 %.

Deuxième secteur d’emploi en France, les métiers de l’agriculture, de l’agroalimentaire, du paysage, de la forêt, de l’aquaculture et de la pêche représentent 3,4 millions d’emplois, dont 1,2 million dans l’agriculture. Ils affichent des besoins de recrutement en augmentation dans tous les secteurs et à tous les niveaux de qualification. D’ici 2030, 100 000 postes seront à pourvoir dans les différents secteurs selon une étude de France Stratégie. Ce contexte met à jour un besoin renouvelé de solutions, d’appui, de conseil et de formation, alimentés par la recherche, dans un monde qui change.

Un paysage socio-démographique reconfiguré

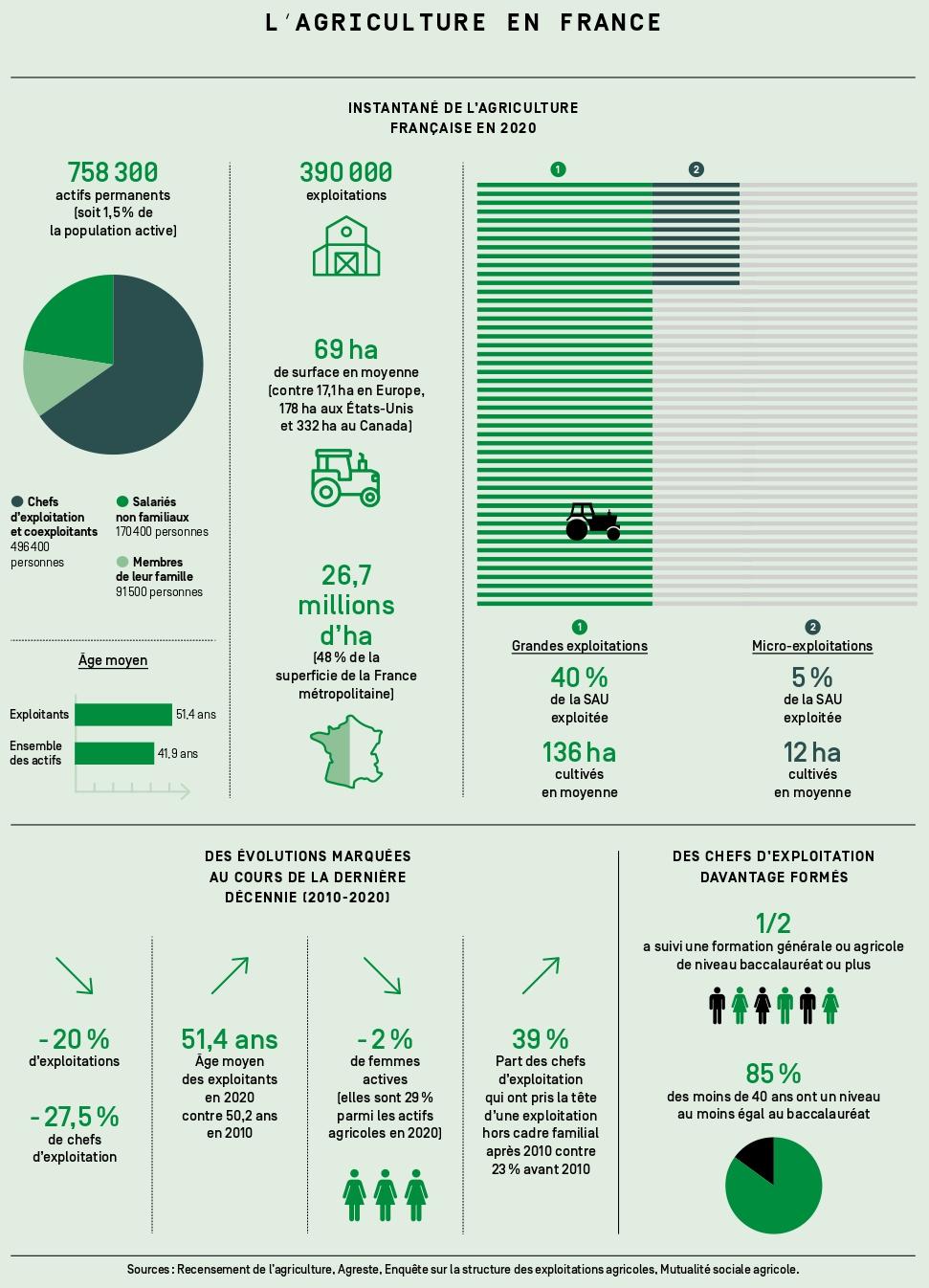

La population active agricole diminue. En 2020, 758 300 personnes travaillaient de façon permanente dans les exploitations de France métropolitaine, soit 1,5 % de la population active. Au sein de cette population, le nombre de chefs d’exploitation, coexploitants et permanents familiaux accuse une réduction marquée entre 2010 et 2020 (- 16,5 % en équivalent temps plein ou ETP).

Le recours à une main-d'œuvre salariée extérieure à la famille s’est accru entre 2010 et 2020, en particulier à travers l’emploi permanent salarié non familial (+ 8,2 % en ETP). C’est pourquoi il est plus approprié de parler de renouvellement des actifs plutôt que de renouvellement des générations en agriculture.

Le modèle où coïncident réalisation du travail, propriété ou maîtrise des moyens de production, et pouvoir de gestion et de décision reste majoritaire. Le nombre d’exploitations individuelles (58,4 % en 2020) diminue (- 33 % entre 2010 et 2020 contre - 20 % pour l’ensemble des exploitations). De nouvelles formes d’organisation des exploitations et du travail se profilent. Les exploitations de forme sociétaire, à un ou plusieurs associés, augmentent (+ 9 %) et concernent aujourd’hui environ deux tiers de la surface agricole utile (SAU) et de la main-d'œuvre. Elles prédominent parmi les moyennes et grandes exploitations (70 %) mais restent rares dans les petites et les micro-exploitations (17 %).

POTENTIEL DE PRODUCTION BRUTE STANDARD (PBS)

Il permet de classer les exploitations agricoles selon leur valeur potentielle de production économique.

Elles sont : micro PBS < 25 000 € ; petites PBS de 25 000 à 100 000 € ; moyennes PBS de 100 000 à 250 000 € ; grandes PBS > 250 000 €.

(Source : Insee)

Les grandes exploitations progressent (+ 3,4 %) entre 2010 et 2020, constituant désormais 1 exploitation sur 5. À l’opposé, l’effectif des microexploitations (moins de 3 exploitations sur 10 aujourd’hui) diminue à un rythme plus soutenu que celui de l’ensemble des exploitations (- 31 % entre 2010 et 2020).

Côté orientation des productions, les exploitations spécialisées en élevage diminuent de 30 % entre 2010 et 2020, tandis que les structures spécialisées production végétale résistent mieux (- 9 %) et que les exploitations maraîchères et horticoles voient leur effectif s’accroître légèrement (+ 1 %). Les exploitations agricoles ont connu, depuis le milieu du XXe siècle, des mouvements importants de spécialisation et de concentration. La polyculture-élevage, majoritaire dans les années 1950, rassemble à peine plus de 10 % des effectifs en 2020. De grands bassins de production se sont constitués : grandes cultures dans le Bassin parisien, cultures industrielles au Nord, élevage bovin laitier dans le Grand Ouest, l’Arc jurassien et les vallées alpines, élevage bovin allaitant dans le Limousin et le Charolais…

En 2022, les jeunes âgés de moins de 40 ans représentent 71 % des nouveaux installés. Ils s’installent majoritairement sous forme sociétaire, avec une prédilection pour les groupements agricoles d’exploitation commune (GAEC). L’installation des exploitants ne s’effectue plus seulement dans un cadre familial. En 2020, un quart des nouveaux exploitants ont pris la tête d’une exploitation sans prendre la succession d’un membre de leur famille. Ils sont plutôt mieux formés : 65 % ont une formation générale ou agricole de niveau baccalauréat ou plus, contre 52 % des exploitants qui ont repris une exploitation familiale.

Les visages de l’agriculture dans les départements d’outre-mer

En 2020, 26 600 exploitations agricoles valorisaient 126 000 ha. Les DOM n’échappent pas à la tendance nationale de diminution du nombre d’exploitations, à l’exception de la Guyane. La grande majorité (93 %) sont des micro- et des petites exploitations. Les exploitations mixtes polyculture-polyélevage prévalent (26 %). Les chefs d’exploitations sont au nombre de 18 698. Près de 1 sur 3 est une femme. Le vieillissement des chefs d’exploitation est plus marqué qu’en métropole : ils ont en moyenne près de 53 ans en 2020, contre 49 ans en 2010. En revanche, 46 % des chefs d’exploitation de plus de 60 ans n’envisagent pas de partir à la retraite dans l’immédiat. Quand une reprise de l’exploitation ou d’une partie des parts sociales est envisagée, il s’agit la plupart du temps d’une reprise par un membre de la famille (jusqu’à 41 % à La Réunion). La reprise par un tiers non membre de la famille du chef d’exploitation ou d’un coexploitant est peu envisagée. La disparition de l’exploitation au profit d’un agrandissement ou d’un usage non agricole des terres de l’exploitation est très rare.

Exploitant agricole, un projet professionnel

« On ne naît plus agriculteur, on le devient » résumait un rapport d’information du Sénat en 2023.

Même si la mobilité professionnelle des agriculteurs reste faible au regard des autres familles d’activités, les départs précoces, avant la retraite, deviennent plus fréquents1. En 2015, ces sortants prématurés représentaient 3,2 % des agriculteurs entre 25 et 55 ans, en hausse par rapport aux années antérieures (2,1 à 2,4 % de mobilité). Ces sorties sont plus fréquentes pour les exploitations plus petites que la moyenne, et parmi les chefs d’exploitation pluriactifs. Les formes sociétaires, dont les GAEC, sont moins concernées. Les cultures spécialisées (maraîchage, horticulture, arboriculture et autres, hors viticulture) et les filières d’élevage moins capitalistiques (ovins-caprins, volailles, apiculture et autres petits animaux) sont les plus touchées. Les causes ? Elles sont multiples et entremêlées : problèmes économiques et financiers, santé, évolution de l’environnement social des agriculteurs (diversification des installations, développement du salariat) ou encore conjoncture économique. L’activité agricole ne s’effectue pas toujours à temps plein. En 2020, près d’un tiers des exploitants et des salariés permanents non familiaux exerçaient à temps partiel, ainsi que deux tiers des membres de la famille.

La pluriactivité se développe : environ 1 chef d’exploitation ou d’entreprise agricole sur 5 avait une deuxième activité professionnelle (1,4 point de plus qu’en 2019). S’installer en agriculture s’apparente désormais plus à un projet professionnel qu’à un projet de vie. Et ce d’autant que ces activités sont prenantes, complexes (organisation de la production, gestion des ressources humaines et matérielles, commercialisation des produits, gestion des aspects administratifs et financiers de l’exploitation) et que les revenus qu’elles génèrent varient selon la spécialité, l’année, le climat, le cours des produits…

1 ASP (2016). Départs précoces en agriculture – Analyse d’une situation peu connue. Les études de l’ASP. 24 p.

La Ferme France demain

L’érosion du nombre d’exploitations va-t-elle se poursuivre ? À l’horizon 2035, les projections tablent sur 274 600 exploitations agricoles en France métropolitaine, soit une diminution de 2,3 % par an en moyenne2. Le nombre d’exploitations individuelles baisserait fortement (- 50 % sur la période 2020-2035), quand celui des exploitations sociétaires deviendrait majoritaire (59 %, contre 31 % en 2010 et 42 % en 2020).

Moins d’agriculteurs, plus de salariés. C’est ce qu’indiquent les données de la Mutualité sociale agricole, qui montrent qu’entre 2021 et 2022, l’emploi dans les exploitations agricoles de France métropolitaine, mesuré en ETP, augmente de 1,2 %. Cette hausse s’explique par celle de l’emploi salarié : + 10,6 % pour les ETP saisonniers ou occasionnels et + 8,8 % pour les prestations réalisées par des prestataires externes. Les estimations provisoires vont dans le même sens pour 2022-2023.

Quel sera le profil des agriculteurs de demain ? Les élèves de l’enseignement agricole ont déjà une origine socioprofessionnelle de plus en plus variée. En 2023, seulement 9 % des élèves étaient enfants d’agriculteurs ou de salariés agricoles, contre 40 % en 1990.

2 Lafont F. et al. (2024). In : Barry C., Fresson- Martinez C., Le Blond I. (coord.). Transformations de l’agriculture et des consommations alimentaires. Insee Références, 2024, 23-24.

Une situation partagée à l’échelle de l’Europe

Le cas de la France n’est pas un cas isolé. Entre 2010 et 2020, 3 millions d’exploitations ont disparu en Europe, soit 1 exploitation sur 4, principalement dans les pays de l’Est (dont 1 million en Roumanie) et ceux du bassin méditerranéen (Italie, Grèce, Croatie). Cependant, la superficie dédiée à la production agricole est restée relativement stable entre 2010 et 2020 (- 2,2 %), du fait de fusions et de rachats d’exploitations. Ce sont essentiellement des petites exploitations de moins de 5 ha qui ont disparu tandis que les exploitations de 100 ha et plus ont vu leur nombre progresser (+ 13,9 %).

En 2020, un tiers des chefs d’exploitation agricole étaient âgés de 65 ans et plus. Cette proportion était plus élevée dans plusieurs États membres, dont le Portugal, Chypre et l’Espagne. A l’inverse, les moins de 40 ans ne représentaient que 11,9 % des chefs d’exploitation mais étaient plus nombreux en Autriche (près de 1 sur 4) et en Pologne (1 sur 5). Près des trois quarts des chefs d’exploitation n’avaient qu’une expérience pratique. Seul 1 chef d’exploitation sur 10 avait une formation agricole supérieure au baccalauréat, les autres avaient une formation agricole de niveau collège ou lycée. À l’échelle de l’Europe, à l’horizon 2040, les agriculteurs devraient avoir des profils de plus en plus diversifiés du fait de l’utilisation de nouvelles technologies ou de l’importance accordée à l’engagement sociétal (agriculture urbaine, approvisionnement communautaire…)3.

3 European Commission, Joint Research Centre, Bock A. et al. (2021). Farmers of the future, Publications Office.

L’AGRICULTURE EUROPÉENNE EN 2020

- 8,7 millions d’actifs agricoles

- 57 ans âge moyen des agriculteurs

- 9,1 millions d’exploitations

- 1 57,4 millions d’ha (38,4 % de la superficie EU)

- 17,1 ha surface moyenne d’une exploitation

- 4,2 % part de l’agriculture dans l’emploi en 2020 (contre 5,6 % en 2010)

Source : Key figures on the European food chain, édition 2023.

Dans la perspective de préserver la souveraineté agricole et alimentaire de la France, il est aujourd’hui primordial de donner à notre agriculture les moyens de relever les défis du renouvellement de ses actifs et des transitions imposées par le changement climatique et la crise environnementale.

-

Catherine Foucaud-Scheunemann

Rédactrice

Mission communication -

Cécile Détang-Dessendre, Nathalie Hostiou et Laurent Piet (INRAE), François Purseigle (INP Toulouse)

Pilotes scientifiques