Dossier revue

Société et territoiresDes agricultures pas comme les autres

Publié le 22 juillet 2024

Cliquer sur l’image pour la télécharger.

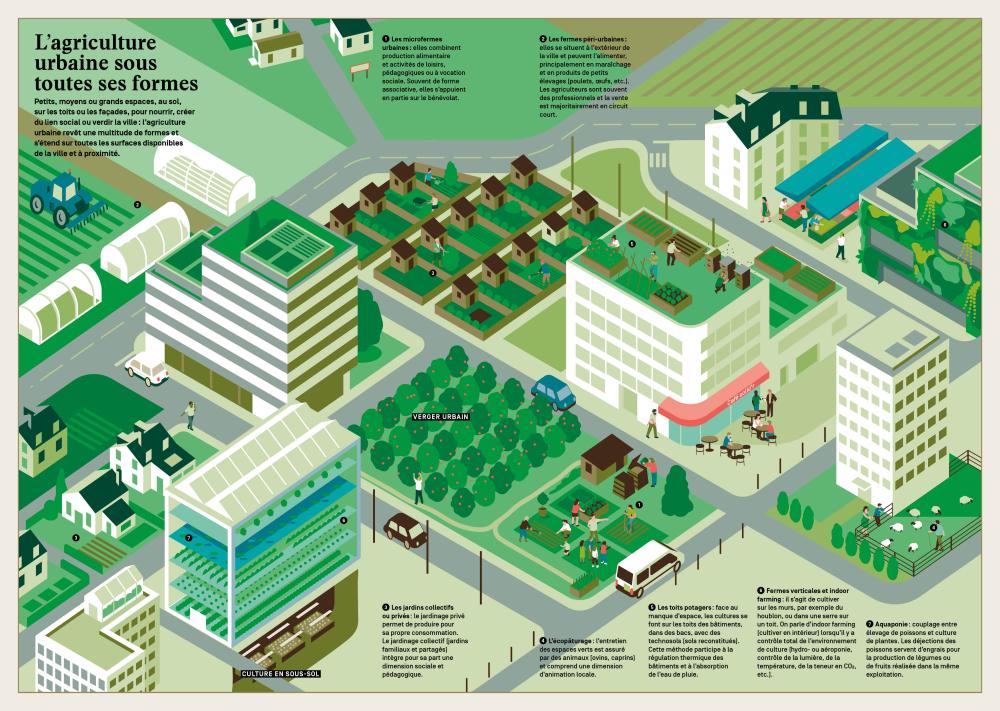

Potagers sur les toits, fermes verticales, aquaponie, écopâturage, microfermes, parcelles agricoles en ville, jardins partagés, jardins privés, ruches et poulaillers urbains, cultures dans des containers, des bâtiments ou des caves… sont autant de formes d’agricultures pour nourrir, créer du lien social, faire de la pédagogie et de la sensibilisation à l’environnement. Face à cette diversité de formes et d’enjeux, est-il possible de donner une définition précise de ce qu’est l’agriculture urbaine ? Pas simple ! Il existe de nombreuses définitions. Celle que nous retenons dans ce dossier réunit les agricultures qui, au-delà de leur localisation dans la ville ou dans sa périphérie, entretiennent des liens avec elle.

Il convient de dire « les » agricultures urbaines tant les pratiques et les enjeux qu’elles portent sont divers, que ce soit en France ou dans le monde.

L’activité agricole utilise alors les ressources de la ville – foncier, eau, sol, déchets, etc. – et lui rend de nombreux services. « L’agriculture urbaine n’est pas un type d’agriculture, on y retrouve toutes les formes d’agriculture, mais elles diffèrent par les contraintes et les opportunités qu’offre leur localisation urbaine ou périurbaine », explique Christophe Soulard, géographe et chef du département ACT d’INRAE. « Aussi, ce n’est pas qu’une question de proximité avec la ville. Par exemple, une exploitation céréalière près de Versailles dont la production est entièrement destinée au marché international ne sera pas considérée comme agriculture urbaine », rajoute Christine Aubry, ingénieure de recherche retraitée INRAE et directrice de la chaire Agricultures urbaines de la Fondation AgroParisTech. Aussi, selon où l’on se situe dans le monde, les agricultures urbaines répondent à différents enjeux. Pour mieux les comprendre, revenons sur l’émergence de l’agriculture en ville.

L’agriculture urbaine n’est pas nouvelle

L’agriculture est née en même temps que les villes, puis s’est développée à distance en conservant toujours une proximité urbaine, notamment pour l’approvisionnement en produits frais, fruits et légumes notamment. La mondialisation et l’utilisation des transports longue distance ont réduit son importance, surtout dans les pays du Nord. Dans l’histoire récente, l’agriculture urbaine a connu un nouveau développement sous l’impulsion de trois moteurs. Le premier est la prise en compte des questions de santé liées à l’alimentation comme l’obésité ou la malnutrition, des maladies qui affectent fortement les populations les plus pauvres, une problématique particulièrement présente en Amérique du Nord. Se développent alors dans les années 1970, au Canada et aux États-Unis, des jardins communautaires qui sont des espaces dans la ville cultivés par les habitants pour se nourrir. Le deuxième moteur est d’assurer la sécurité alimentaire, en particulier dans des contextes de catastrophe ou de conflit. « Là où on n’a pas pu apporter d’aide alimentaire, les populations se sont mises à cultiver et élever des animaux pour leur propre consommation. Se sont alors développés des programmes soutenus par les Nations unies au début des années 1980 pour développer des agricultures urbaines nourricières », explique Christophe Soulard. On voit apparaître alors sous l’impulsion de la FAO, en Argentine, au Kenya ou encore aux Philippines, de nouvelles techniques agricoles urbaines, telles que la culture en pots qui est née dans les bidonvilles, pour cultiver des tomates ou de la menthe. Enfin, le troisième moteur, qui concerne plus particulièrement la France et l’Europe, est l’émergence de conflits d’aménagement.

Si le retour de l’agriculture dans les villes s’est fait au moment de la révolution industrielle, au milieu du XIXe siècle en Europe et à la fin de ce même siècle en France, avec les jardins ouvriers (aujourd’hui jardins familiaux), accueillant une population ouvrière largement issue de l’exode rural, les enjeux se déplacent vers le périurbain dans les années 1960-1970. La création des villes nouvelles et l’expansion urbaine avivent les conflits fonciers avec la profession agricole qui se voit expropriée de ses terres au profit de l’urbanisation. La préservation du foncier pour l’agriculture périurbaine devient alors un enjeu de lutte dans les plans d’aménagement. À partir des années 2000, ces trois moteurs convergent autour de l’enjeu alimentaire qui monte en puissance avec l’essor des circuits courts, la reconnexion entre producteurs et consommateurs, la redécouverte des jardins urbains, familiaux et partagés, en France mais aussi partout dans le monde.

L’essor d’une agriculture urbaine technologique

Dans les années 2010 se développent des formes d’agriculture plus technologiques avec une promesse, celle de cultiver plus sur de toutes petites surfaces en ville. Apparaissent alors de nouvelles façons de produire : cultiver sans sol, dans des containers, dans des caves, des hangars, dans des conditions entièrement maîtrisées (eau, minéraux, intensité et qualité de la lumière, contaminants). Utilisant peu d’eau et de produits phytosanitaires, ces formes se sont pendant un temps développées, encouragées par des investissements privés et publics. Cependant, les questions, pourtant centrales, de coûts économiques et environnementaux de ces nouvelles formes d’agriculture n’ont pas été sérieusement étudiées ni anticipées par les entrepreneurs en parallèle de leurs développements. « On se rend compte aujourd’hui que les formes high-tech d’agriculture urbaine ont un rôle très faible à jouer sur le plan alimentaire, du fait d’un coût très important lié à l’investissement et au fonctionnement, mais aussi du fait d’un impact environnemental bien trop élevé lié à la fois à la construction des équipements que cela nécessite et à leur fonctionnement très énergivore », explique Christine Aubry.

Les fermes urbaines high-tech ont-elles un avenir ?

Oui, si elles trouvent un modèle économiquement viable, explique Agnès Lelièvre, enseignante-chercheuse à AgroParisTech : « Aujourd’hui, les modèles qui fonctionnent sont ceux qui s’adressent à des marchés de niche ou permettent de produire dans des conditions climatiques très spécifiques. »

Produire dans un environnement contrôlé est également un argument sanitaire. C’est le cas au Japon, où, après l’accident de Fukushima, cultiver dans un espace confiné loin de toute source apparente de contamination avait alors un fort intérêt pour des consommateurs prêts à y mettre le prix. À Singapour, c’est la place qui manque. La ville est obligée d’importer 90 % de sa consommation alimentaire. Sky Greens, une ferme verticale créée en 2012, produit des légumes sur 120 tours de 9 mètres de hauteur, avec un rendement 10 fois supérieur à l’agriculture conventionnelle pour une même surface au sol. « On peut supposer que ces modèles high-tech seraient intéressants dans d’autres conditions contraintes : dans des pays désertiques, dans les pays proches du cercle polaire… ou encore dans l’espace ! » complète Agnès Lelièvre. Mais encore faudrait-il le démontrer ! L’agriculture urbaine est sans doute une importante source d’innovations. Elle a déjà permis de développer de nouvelles technologies, notamment des LED particulièrement efficaces pour la photosynthèse, et pourrait continuer, « à condition d’en évaluer, par la recherche, les coûts économiques et environnementaux », précise Christine Aubry.

Un avenir à construire

Aujourd’hui, l’agriculture urbaine se développe dans de nombreuses régions du monde du fait d’une demande croissante en produits alimentaires locaux, animaux et végétaux. Cependant, ce développement se heurte, selon les contextes géographiques, politiques, économiques, à plusieurs problématiques : le manque de terres disponibles pour cultiver, la pollution et le manque d’eau. Alors, seule une volonté politique forte, appuyée sur des recherches et expérimentations, permettra de dépasser ces obstacles.

Tower farm : la question du modèle économique

La ferme verticale Tower Farm, créée en 2018 en région parisienne, produisait à l’origine des légumes, mais leur faible prix de vente rendait le modèle économique non viable du fait, notamment, des coûts énergétiques de la production. Tower Farm décide en 2019, sur les conseils des scientifiques d’INRAE qui les accompagnaient dans ce projet, de cultiver des plantes médicinales et cosmétiques à forte valeur ajoutée et pour lesquelles les filières étaient en demande de produits de proximité et de qualité constante. Les conditions étant contrôlées, les plantes obtenues sont exemptes de contamination et sont régulières en qualité, des arguments de taille pour de tels produits. Une nouvelle étude menée par INRAE montre cependant que les émissions de CO2 globales sur tout le cycle de production des plantes médicinales de Tower Farm restent plus élevées que lorsque l’on importe ces plantes tropicales. Cependant, la qualité des produits (frais versus séchés) ainsi qu’une production locale respectueuse des conditions de travail en font tout de même un modèle intéressant.

-

Élodie Regnier

(Envoyer un courriel)

Rédactrice

Direction de la communication