Changement climatique et risques Temps de lecture 3 min

La végétation de nos jardins, un vecteur de propagation du feu

Publié le 27 juin 2016 (mis à jour : 26 juillet 2022)

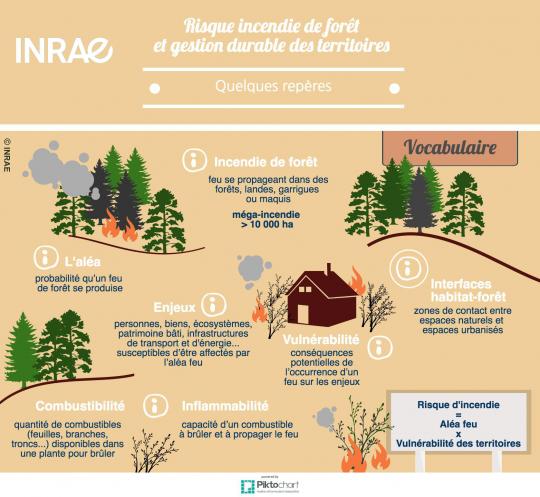

Avec le vent et le relief, la végétation est l’un des facteurs les plus importants contribuant au risque incendie. En région méditerranéenne, la végétation des jardins est composée aussi bien de plantes natives de la région ou de plantes que l’on ne rencontre pas à l’état naturel et qui sont adaptées ou non à un climat méditerranéen…. On les appelle des plantes ornementales. De quels végétaux limiter le développement ou au contraire, doit-on conseiller l’implantation ? L’étude sur l’inflammabilité et la combustibilité de ces végétaux est alors essentielle pour une meilleure connaissance du comportement du feu et gestion de la forêt et du territoire. Au centre INRAE d’Aix-en-Provence, Anne Ganteaume, directrice de recherche, étudie au plus près le combustible.

Les interfaces habitat-forêt, zones de contact entre la forêt et les habitations, concentrent un grand nombre de départs de feu, malgré une surface limitée. La propagation du feu de la forêt au bâti via la végétation ornementale est étudiée en prenant en compte le type de plantes, leur aptitude à brûler, l’agencement de ces plantes autour de la maison, la distance à la forêt... « Peu de travaux scientifiques ont été jusqu’à présent menés sur le comportement au feu de la végétation ornementale en Europe, explique Anne Ganteaume, les recherches ciblaient jusqu’alors les feux de forêts. Pourtant, et c’est une évidence pour les pompiers, cette végétation peut être un vecteur de propagation de feu de la forêt vers le bâti. »

Comment estimer l’inflammabilité et la combustibilité de la végétation méditerranéenne ?

Les recherches menées depuis plusieurs années ont permis d’établir différentes méthodes, appliquées tout d’abord à l’étude de la végétation native (des forêts et garrigues), puis à la végétation ornementale :

Evaluation de l’inflammabilité de la végétation

Elle est évaluée pour les litières (combustible mort), les feuilles ou les branches et peut différer d’un type à l’autre. Le prélèvement des échantillons et le dispositif de brûlage sont adaptés en fonction de ces types de combustible :

- Prélèvement des litières : pour estimer l’inflammabilité, des litières sont prélevées dans les principaux types de végétation méditerranéenne ou ornementale. Les chercheurs travaillent sur des litières "en vrac" (dont la structure est détériorée mais dont on peut calibrer les éléments les composant) ou sur des litières « sans perturbations » (ramassées en place pour garder intactes leur structure et composition), puis comparent leur inflammabilité. Ce type de prélèvement "non-perturbé", au plus près de la "réalité terrain", était jusqu’à présent inédit. La méthode a été développée par l’équipe (2009-2011).

- Des expériences de brûlage sont réalisées en laboratoire afin de mesurer les différents paramètres de l’inflammabilité comme le délai et la fréquence d’ignition, la hauteur et durée de la flamme ou encore la vitesse de propagation du feu naissant en fonction des différents types de combustible.

Evaluation de la combustibilité

Son évaluation demande la mise en place :

- d'une typologie des combustibles permettant de différencier différents types de végétation en fonction de leur biomasse, recouvrement sur zone, hauteur des différentes strates (herbes, buissons, arbres…), continuité horizontale et verticale.

- d'une méthodologie de prélèvement. La « méthode cube » permet d’évaluer la distribution spatiale des différentes classes de particules végétales (feuilles ou aiguilles, brindilles de moins de 2 mm, de 2 à 6 mm ou plus de 6 mm) vivantes et mortes dans la plante et leur proportions à différents niveaux de la plante (à la base, au centre et à la périphérie de la plante) en prélevant des cubes de végétation chez chaque espèce.

Plus il y a de particules fines et mortes (donc sèches) plus la combustibilité est élevée.

Privilégier certaines espèces et ramasser la litière

En 2011, à la demande de la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), l’équipe d’INRAE a réalisé des études poussées sur le rôle de la végétation ornementale dans la propagation du feu en interfaces habitat-forêt. Un inventaire des espèces les plus utilisées dans le département des Bouches-du-Rhône a ainsi été mené, en distinguant les communes intérieures et littorales. En tout, une vingtaine d’espèces ont été répertoriées. Durant l’été 2015, l’équipe a pu tester sur 4 espèces la propagation du feu de la litière à la première branche. Un dispositif expérimental inédit.

Principaux résultats : un classement des espèces des plus au moins inflammables, et l’importance de la présence ou non de litières sous le feuilles. Il est alors recommandé de privilégier les espèces les moins inflammables et de ramasser les feuilles mortes et autres débris végétaux en décomposition (la litière) sous les haies et arbres.

A la demande du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, un guide de l’inflammabilité des espèces ornementales a été édité, à destination des propriétaires, personnes en charge des aménagements des jardins....

Des "jardins-types"

Aujourd’hui, tous les modèles de propagation du feu concernent la végétation de forêt, beaucoup moins hétérogène que la végétation ornementale", explique Anne Ganteaume. Comment faire alors pour adapter ces modèles de propagation à la végétation ornementale méditerranéenne ?

Une étude de la structure de la végétation ornementale des jardins, dans la région d’Aix-en-Provence et Marseille, a été menée : les chercheurs ont géo-localisé les plantes ornementales autour des maisons à l’aide d’un GPS et ont mesuré pour chacune leur hauteur, leurs diamètres… en différenciant les plantes individuelles des groupes de plantes ou des haies. "Une belle photo de la répartition de la végétation dans un jardin !" Après quelques calculs statistiques, ils obtiennent des "jardins-types" plus ou moins susceptibles de bien propager le feu de la forêt au bâti. Des données d’entrée pour la modélisation de la propagation du feu qui permettent aux chercheurs, après comparaison de différents modèles de propagation, d’identifier le plus adapté à la structure de la végétation ornementale. Cette modélisation permet aussi d’évaluer le flux radiatif de chaleur reçu par la maison lorsque le jardin brûle et donc son endommagement éventuel. En testant plusieurs scénarios d’aménagement de la végétation ornementale autour de la maison, on peut donc tester leur efficacité en termes de réduction de la vulnérabilité de l’habitation au feu.

Anne Ganteaume, 2020. Le jardin exemplaire : comment aménager son jardin pour réduire la vulnérabilité de sa maison face aux incendies de forêt. Rapport MTES-DGPR/SRNH, guide technique INRAE, 46 pages.