Alimentation, santé globale Temps de lecture 3 min

Tuberculose : vers de futurs biomarqueurs pour évaluer la contagiosité

Publié le 21 mai 2024

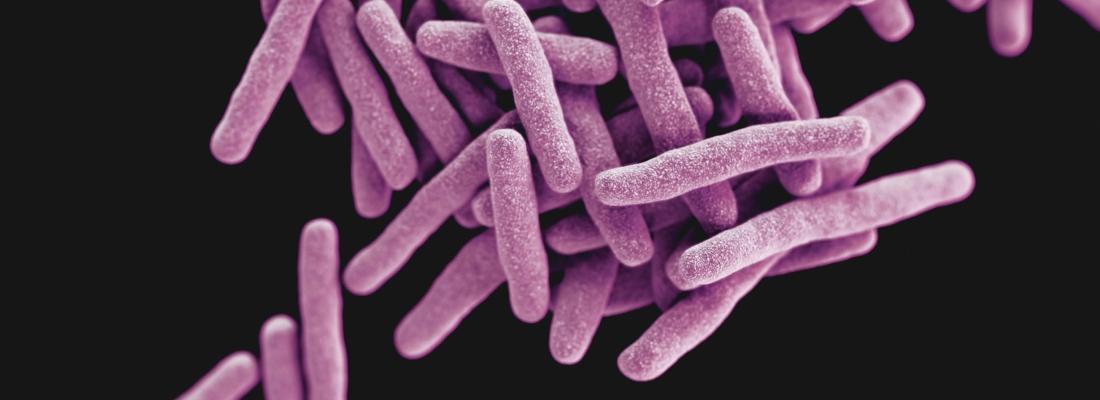

La tuberculose est une maladie qui atteint le plus souvent les poumons, et est causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis. Cette maladie inflammatoire, qui affecte l’humain depuis des milliers d’années, n’appartient pourtant pas au passé et reste encore très présente dans le monde entier, causant en 2022 la mort de 1,3 million de personnes1. L’évolution de la maladie est très compliquée à suivre et les tests ne permettent pas de différencier une forme de tuberculose active (contagieuse) d’une forme latente (non contagieuse). Or près d’1/3 de la population mondiale serait infectée par la bactérie de manière latente. Les cas d’infection latente, sans aucun signe clinique, sont les plus nombreux. Ainsi, un enjeu majeur est de détecter les individus qui risquent de transmettre aux autres les bactéries.

C’est dans ce contexte que des scientifiques d’INRAE et de l’Inserm, en collaboration avec des chercheurs du Brésil et de Belgique, se sont intéressés aux neutrophiles, un type de globule blanc qui tue les pathogènes grâce à un arsenal toxique. Mais leur concentration massive dans les foyers d’infection peut détruire les tissus, pour la tuberculose, le poumon dans la plupart des cas.

L’équipe de recherche a découvert deux sous-types de neutrophiles qui ont des rôles opposés dans le processus d’inflammation suite à une infection par M. tuberculosis. Ils ont identifié d’une part des neutrophiles conventionnels, qui agissent comme un accélérateur de l’inflammation, en produisant la cytokine pro-inflammatoire nommée IL-1b. Et d’autre part, ils ont montré le rôle des neutrophiles régulateurs qui opèrent comme un frein via la protéine PD-L1, permettant de bloquer la prolifération des lymphocytes T pro-inflammatoires. De cette manière, ce sous-type de neutrophiles permet de tempérer la réponse immunitaire pour éviter la destruction du poumon. Les chercheurs ont montré que l’injection neutrophiles régulateurs chez des souris très sensibles à M. tuberculosis a eu pour effet d’atténuer leurs lésions pulmonaires. Ces observations mettent ainsi en évidence les dangers associés à la prescription dans certaines thérapies anti-cancéreuses d’anti-PD-L1 pour les patients à tuberculose latente. En effet, ce traitement, qui peut être indiqué pour lever l’inactivation du système immunitaire causée par les cellules cancéreuses, pourrait réactiver l’infection tuberculeuse en bloquant l’action de PD-L1.

Par ailleurs, les chercheurs ont montré que les souches les plus virulentes de cette bactérie étaient capables de contrer l’activité des neutrophiles régulateurs en inhibant la production de PD-L1, et d’ainsi installer un environnement inflammatoire à leur propre profit.

Ces résultats ouvrent des perspectives pour un diagnostic des différents états cliniques des patients, du passage de la forme latente asymptomatique à active, en fonction de la concentration de neutrophiles classiques et régulateurs dans le sang. En effet, la détection des sous-types de neutrophiles comme biomarqueurs permettrait alors de cibler la prescription d’antibiotiques aux individus qui risquent de développer une forme contagieuse. Pour tester la faisabilité de cette détection, les chercheurs poursuivront leurs travaux en collaboration avec des cliniciens.

[1] D’après le rapport sur la tuberculose de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) de 2023.

La tuberculose en 2022 dans le monde (rapport 2023 de l’OMS)

- 7,5 millions de personnes ont été diagnostiquées pour la première fois (chiffre le plus élevé depuis que l’OMS a commencé à surveiller la tuberculose en 1995)

- Les perturbations liées à la COovid-19 ont entraîné près d’un demi-million de décès supplémentaires dus à la tuberculose de 2020 à 2022

- 2/3 des cas sont survenus dans 8 pays : l’Inde (27 %), l’Indonésie (10 %), la Chine (7,1 %), les Philippines (7,0 %), le Pakistan (5,7 %), le Nigéria (4,5 %), le Bangladesh (3,6 %) et la République démocratique du Congo (3,0 %).

- 34 millions de personnes ont bénéficié d’un traitement

- Les taux de succès thérapeutique se sont améliorés et sont aujourd’hui de 88 % pour la tuberculose pharmacosensible et de 63 % pour la tuberculose multirésistante ou résistante à la rifampicine (MR/RR)

Référence

Doz-Deblauwe E., Bounab B., Carreras F. et al. (2024). Dual neutrophil subsets exacerbate or suppress inflammation in tuberculosis via IL-1β or PD-L1. Life Science Alliance, DOI : 10.26508/lsa.202402623