Alimentation, santé globale Temps de lecture 5 min

Des sols pour nourrir le monde : l'agriculture urbaine

Publié le 07 décembre 2020

Est urbaine l’agriculture qui est dans ou à la périphérie de la ville et qui est en lien fonctionnel avec elle, c’est-à-dire où la majorité des produits et des services qu’elle fournit sont destinés à la ville.

Depuis quelques années, un foisonnement d’initiatives diverses en matière d’agriculture urbaine émerge dans le monde ; y compris, en France où elles revêtent des formes diverses (fermes et microfermes urbaines, serres urbaines, indoor farming, jardins associatifs…) et remplissent des fonctions variées (alimentaire, économique et sociale, environnementale, paysagère, pédagogique et récréative…).

Environ 400 fermes urbaines en France portées par 81 structures adhérentes à l’Association française d’agriculture urbaine professionnelle, 43 ha exploités et 470 emplois (AFAUP, 2020).

13O3 jardins collectifs sur près de 1000 ha en Île-de-France dont 697 jardins familiaux et 338 jardins partagés (IAU, 2020).

132 vignes en Île-de-France dont une dizaine à Paris (Ville de Paris, 2020).

De la qualité des sols urbains

En zone urbaine, la qualité du sol est souvent remise en cause, de manière avérée ou par crainte : risque d’accumulation d’une pollution atmosphérique, espaces abandonnés ayant fait l’objet d’usages industriels ou agricoles intensifs ou autres (décharges sauvages, feux, épandages de boues...). Dès 2016, le programme de recherche participative Refuge - Risques en fermes urbaines, gestion et évaluation, auquel INRAE participe, a consisté à caractériser la contamination des sols, voire des légumes lorsqu’ils étaient déjà cultivés, pour décider de la nécessité, ou pas, d’aller vers une évaluation des risques sanitaires liés à leur usage agricole urbain, ceci dans une perspective opérationnelle au service des porteurs de projet.

Cet ouvrage invite à débattre des connaissances, des enjeux et des orientations techniques relatifs aux sols (péri)urbains, à la croisée de différentes disciplines et par l’échange avec les parties en présence : associations, jardiniers, gestionnaires, chercheurs...

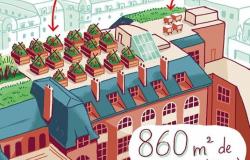

En absence de risques sanitaires, la culture en sols, qu’il s’agisse de pleine terre en sols existants ou de sols recréés, comme les sols des fermes sur les toits, passe par leur enrichissement en matière organique, essentielle à leur bon fonctionnement et à leur durabilité. Gros consommateurs de déchets urbains, les sols participent ainsi au stockage de carbone. Ils inscrivent également l’agriculture urbaine dans une logique d’économie circulaire qui suppose des synergies fortes avec les autres fonctions de la ville (valorisation des déchets urbains, recyclage de l’eau, logistique transport, réseaux de chaleur...) et des coopérations public/privé.

Ces sols participent également à retenir l’eau dans et à la périphérie les villes qu’ils protègent ainsi contre les inondations tandis qu’ils accueillent une biodiversité importante et variée.

Les potagers sur les toits constituent un dispositif d’intérêt pour recycler les déchets urbains, produire des denrées alimentaires et retenir les eaux de pluies.

D’ici 2050, 75% de la population mondiale sera urbaine. Un constat qui souligne la nécessaire connexion qui doit exister entre aménagement urbain, agriculture et alimentation, pour accompagner notamment l’évolution de nos modes de consommation et répondre aux défis de santé et d’environnement dans lesquels les sols, existants ou reconstitués jouent un rôle clé.

Cette BD illustre un reportage effectué dans des microfermes de Paris et sa petite couronne. Vous découvrirez cette forme étonnante d’agriculture en suivant les travaux du programme de recherche SEMOIRS - Evaluation des services écosystémiques rendus par les micro-fermes urbaines et leurs sols (2018-2020, Ademe).

L’agriculture urbaine au cœur des projets de ville

Les collectivités, un rôle foncier important

Depuis quelques années, de nombreuses collectivités publiques se sont engagées dans les grandes villes comme dans les villes moyennes en faveur de l’agriculture urbaine. Facilitatrices pour la mise en place du projet (accompagnement administratif, apport d’expertise des différents services), elles peuvent également porter l’investissement nécessaire au projet ou mobiliser leurs terrains (réserve foncière) ou leurs bâtiments pour la mise en place de l’activité.

Depuis 1987, la métropole urbaine de Bordeaux (33) contribue à la création, l’accompagnement technique et social de projets d’espaces publics partagés. Depuis 2014, les Fermes en villes, sur la commune de Saint Cyr l’Ecole (78), constitue un démonstrateur d’agriculture urbaine et d’économie circulaire pour revaloriser le foncier délaissé et pollué. En 2017, la métropole européenne de Lille (59) a favorisé l’installation de neuf maraîchers sur 40 ha. Pour contribuer à un développement territorial cohérent, l’action publique de certaines collectivités tend à privilégier une double politique : agricole et alimentaire, comme la métropole de Montpellier, dès 2014, ou, plus récemment, celle de Dijon, dont le projet Alimentation durable, auquel INRAE participe, comporte un volet sol important.

Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (2014), les projets alimentaires territoriaux ou PAT s'appuient sur un diagnostic partagé qui fait un état des lieux de la production agricole et alimentaire locale, du besoin alimentaire du bassin de vie et identifie les atouts et contraintes socio-économiques et environnementales du territoire. Porteurs de diversification, les PAT portent une attention renouvelée aux sols et à leurs fonctions.

Depuis 2016, les programmes Parisculteurs, qui visent à identifier et mobiliser des sites, sur du foncier de la Ville de Paris ou de ses partenaires, pour les mettre à disposition de projets agricoles portés par des structures tierces, ont essaimé dans les régions. Celles-ci connaissent désormais un véritable boom de l’agriculture urbaine.

Agriculture urbaine, concurrence d’usage et valeurs

En zone urbaine, la concurrence d’usages et la valeur des terrains construits mettent les terrains, dont les terrains agricoles, sous pression. Celle-ci a été extrêmement forte dans les années 80-90, signature de la grande vague de la périurbanisation avant de ralentir sous l’impulsion notamment des Schémas directeurs et autres Plan d’occupation des sols (disparus depuis au profit des Schémas de cohérence territoriale et des Plans locaux d'urbanisme) et d’une prise de conscience de l’intérêt de l’agriculture. Depuis 2010-2012, ce phénomène régresse. A présent, la tendance est plutôt à la limitation de la consommation des terres voire à la prise de décisions politiques importantes pour préserver les sols.

Les sols périurbains, notre garde-manger mais pas que…

En zone urbaine, les projets d’agriculture offrent aux quartiers en renouvellement l’occasion d’y intégrer des espaces de végétalisation et de mise en culture, ils accordent une place importante aux sols et sont fortement encouragés par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). Ils témoignent d’une double injonction faite aujourd’hui aux villes, à savoir combiner une densification urbaine destinée à lutter contre l’étalement tout en augmentant la rentabilité des services urbains et la préservation d’espaces dont des espaces agricoles pour des usages autres que sont la production ou le besoin de nature. Un volet dont la récente crise sanitaire de la Covid 19 a fait ressortir le besoin et qui invite désormais à considérer la ville et ses habitats d’une manière renouvelée.

Retrouvez l’intégralité du dossier : les sols, essentiels pour la planète