Alimentation, santé globale Temps de lecture 3 min

La résistance des levures au cuivre au détriment du goût du vin

Publié le 22 mai 2024

Le profil aromatique des vins est la principale qualité recherchée par les consommateurs. Une des étapes clés de la vinification est la fermentation du moût de raisin durant laquelle les levures Saccharomyces cerevisiae, utilisées depuis l’antiquité pour produire le vin, mais aussi la bière ou le pain, transforment le sucre contenu dans le moût de raisin en alcool. Durant cette étape, les levures synthétisent également du sulfure d’hydrogène (H2S) pour produire les acides aminés soufrés indispensables à leur développement. Or, il s’agit d’un composé à l’odeur très désagréable d’œuf pourri qui peut être produit en excès par S. cerevisiae et ainsi altérer le goût du vin. La production de H2S étant très coûteuse en énergie pour la levure, la question se pose de savoir pourquoi certaines souches de S. cerevisiae en produisent en excès.

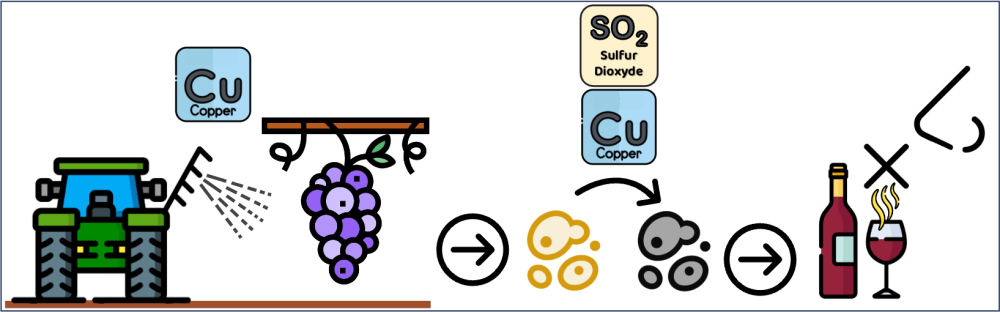

Les scientifiques ont cherché une explication à ce phénomène en explorant le lien entre la synthèse de H2S chez la levure et deux pratiques traditionnelles des professionnels de la vigne et du vin : le traitement de la vigne par la bouillie bordelaise et le sulfitage des moûts de raisin. La bouillie bordelaise est un traitement antifongique à base de cuivre utilisé pour protéger la vigne des champignons, y compris en agriculture biologique. Le sulfitage des moûts de raisin consiste en l’ajout de sulfite lors de la vinification, un composé antiseptique et conservateur du vin qui permet de préserver sa qualité.

Découverte du rôle crucial d’un gène des levures impliqué dans la fixation du cuivre

Dans un premier temps, les scientifiques ont montré que les levures Saccharomyces cerevisiae issues du vin avaient une production accrue de H2S en comparaison avec des souches issues d’écorce de chêne ou isolées à partir de voiles de vin. Cette production était amplifiée par l’ajout de sulfite, qui sert de précurseur pour la synthèse de H2S. Les levures Saccharomyces cerevisiae issues du vin se sont adaptées à la présence de cuivre suite à l’utilisation courante de bouillie bordelaise dans le traitement de la vigne durant plus d’un siècle. Cette adaptation est caractérisée par la multiplication du gène CUP1 qui permet de produire la protéine Cup1 capable de fixer le cuivre, ce qui donne à la levure la capacité de survivre dans un environnement riche en cuivre. Cette protéine est riche en acides aminés soufrés qui nécessitent le H2S pour leur production.

L’adaptation de la levure Saccharomyces cerevisiae de vin au cuivre suite aux traitements anticryptogamiques à base de bouillie bordelaise a engendré une surproduction de H2S pendant la fermentation alcoolique. Cette production excessive, exacerbée par l'ajout de sulfite couramment utilisé en œnologie, altère considérablement la qualité du vin.

51 souches de levures analysées

Pour confirmer ces résultats, les scientifiques montrent que l’exposition des levures au cuivre déclenche une production plus élevée de H2S. Une analyse approfondie de 51 souches de levures révèle un lien complexe entre le nombre de copies du gène CUP1 dans leur génome et la production de H2S. Pour des souches contenant de 2 à 10 copies de CUP1 environ, le cas le plus fréquent chez les levures de vin, l’équipe de recherche observe une augmentation de la production de H2S. En revanche, pour les souches contenant un nombre de copies supérieur, la concentration d’H2S décroit, voire disparait pour les souches ayant plus de 20 copies du gène. Ce phénomène s’explique par une demande excessive en acides aminés soufrés nécessaires pour la synthèse des protéines Cup1, limitant ainsi la présence dans le vin de H2S utilisé par S. cerevisiae pour produire les acides aminés.

L’acquisition de la résistance des levures S. cerevisiae de vin au cuivre s’est faite en contrepartie d’une surproduction de H2S. Cette production excessive, amplifiée par l'ajout de sulfite couramment utilisé en vinification, peut altérer considérablement la qualité du vin. En réponse à ces défauts sensoriels, les pratiques de soutirage[1], dans le processus de vinification, se sont vraisemblablement intensifiées afin de limiter l'impact négatif du H2S sur le profil aromatique des vins. Les résultats de cette étude ouvrent également une nouvelle piste de recherche sur les souches de levures très résistantes au cuivre (ayant un grand nombre de copie du gène CUP1) pour limiter la présence de H2S dans le vin. Dans un contexte de changements de pratiques et de nouvelles contraintes sanitaires ou climatiques, ces résultats montrent que la compréhension des mécanismes de résistance et d’adaptation des levures est primordiale pour optimiser la qualité des vins.

[1] Lors du soutirage, le vigneron décante le vin en cours d’élevage pour éliminer les dépôts indésirables. Cela permet également d’aérer le vin et de limiter l’excès de H2S.

Référence

De Guidi I. et al. (2024). Copper-based grape pest management has impacted wine aroma. Scientific reports 14, 10124, DOI : https://doi.org/10.1038/s41598-024-60335-9