Biodiversité Temps de lecture 3 min

Déclin des insectes : il est urgent d’améliorer la qualité des données en écologie

Publié le 08 octobre 2024

Le déclin des insectes soulève des enjeux environnementaux, économiques et sociétaux majeurs, menaçant la biodiversité, perturbant les chaînes alimentaires et impactant des secteurs essentiels comme l'agriculture et la santé. Pour évaluer les tendances de la biodiversité, les scientifiques s’appuient sur des bases de données de plus en plus nombreuses en écologie. Ces données alimentent des publications scientifiques qui influencent souvent l'opinion publique et les décideurs. Or la fiabilité des tendances estimées repose avant tout sur la qualité des données. Pourtant ces bases de données ne font pas l’objet d’une évaluation systématique et exhaustive.

La fiabilité d’une base de données mondiale sur des données temporelles d’insectes remise en question

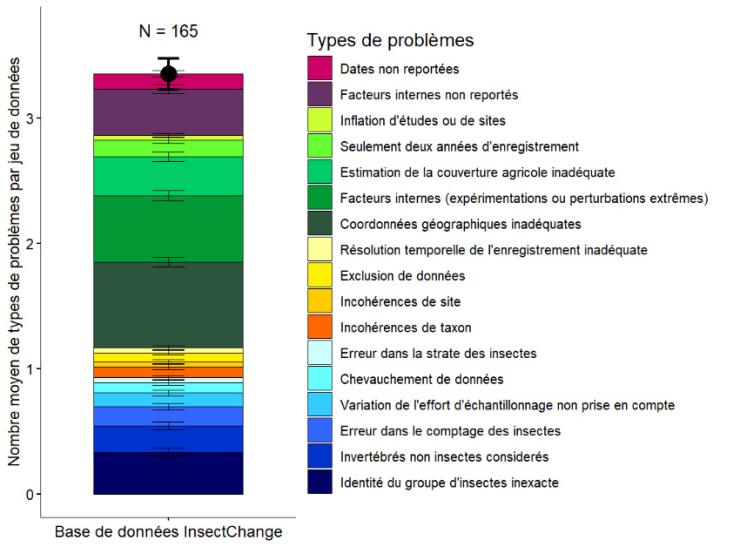

L’étude révèle que la base de données InsectChange comporte 553 problèmes répartis en 17 types et 4 grandes catégories : erreurs, incohérences, problèmes méthodologiques et déficits d’information.

Publiée en 2021 dans la revue Ecology, la base de données InsectChange a été créée comme référence pour évaluer les tendances temporelles des populations d’insectes à travers le monde. Elle a notamment servi à la méta-analyse de van Klink et al., parue en 2020 dans Science, qui a relancé le débat sur la réalité et l’ampleur du déclin des insectes. Selon cette étude, le déclin des insectes serait moins important qu’on ne le pensait, les zones de culture agricole n’en seraient pas une des causes, et les populations d’insectes d’eau douce auraient même tendance à augmenter. Malgré de nombreuses critiques de la part de la communauté scientifique internationale, seul un erratum mineur a été publié, laissant inchangés les résultats de la méta-analyse, et véhiculant au grand public un message rassurant sur le devenir des insectes.

Une nouvelle étude parue dans Peer Community Journal a identifié plus de 500 problèmes dans la base de données InsectChange. Après une analyse minutieuse des 165 études qui y sont incluses, deux chercheuses du CNRS et d’INRAE démontrent qu’en l’état, cette base de données ne permet ni d’estimer les tendances des populations d’insectes, ni d’analyser les facteurs anthropogéniques qui les influencent. Les problèmes identifiés sont très variés et proviennent parfois d’autres bases de données utilisées dans les publications ayant alimenté la méta-analyse. S’ils relèvent parfois de la simple erreur de calcul facilement corrigible, ils sont le plus souvent d’ordre méthodologique nécessitant alors une restructuration complète de la base de données. Ces problèmes incluent notamment des biais d’échantillonnage, des unités de mesure non standardisées, des données issues d’expérimentations, des coordonnées géographiques inadéquates pour mesurer l’influence de l’agriculture ou de l’urbanisation grâce aux données satellites de couverture des terres.

Par exemple, de nombreux jeux de données concernant les milieux d’eau douce comprennent tous les invertébrés aquatiques, et des prétendues augmentations « d’insectes » correspondent en réalité à des proliférations de moules invasives, ce qui surestime la tendance des insectes d’eau douce. Un autre problème concerne la moitié des jeux de données d’InsectChange qui ne reflètent pas les dynamiques d’insectes en conditions naturelles, celles-ci étant souvent liées à des facteurs expérimentaux étudiés dans les publications d’origine mais rarement mentionnés dans InsectChange. Par exemple, des libellules colonisant des mares expérimentales créées spécifiquement pour les étudier sont comptées comme des données temporelles d’insectes en conditions naturelles. L’intégration de ces données expérimentales sans mention de leur contexte fausse les résultats, conduisant artificiellement à une augmentation des populations d’insectes. Par ailleurs, l’utilisation de données non standardisées dans InsectChange exprimées par exemple en g/m², mg/m² ou encore g/échantillon compromet la comparaison des séries temporelles et l'estimation des tendances globales des abondances ou biomasses d’insectes. Enfin, une surestimation de la couverture des terres agricoles, due entre autres à des données de localisation inexactes, conduit à écarter de manière infondée le rôle de l’agriculture parmi les causes possibles du déclin des insectes.

Pour une évaluation systémique des bases de données en écologie

Les chercheuses ont détaillé leurs critiques pour chacune des 165 études qui alimentent InsectChange dans des fichiers supplémentaires, précisant l'origine des erreurs, afin de faciliter leur prise en compte par les auteurs de la base de données et ses futurs utilisateurs. Pour réaliser cette évaluation, elles ont développé une méthode reproductible, qui définit des critères spécifiques et regroupe les problèmes en quatre catégories : erreurs, incohérences, problèmes méthodologiques et manques d’informations.

Les chercheuses proposent une méthodologie reproductible pouvant inspirer l’élaboration de grilles d’évaluation systémiques pour garantir la qualité des bases de données.

Au-delà de son utilité pour les utilisateurs potentiels, cette analyse pointe la nécessité d’une évaluation systémique des bases de données qui se multiplient, notamment en écologie, sans toujours garantir la rigueur et la traçabilité nécessaires. La méthodologie développée pour examiner InsectChange pourrait inspirer le développement d’une grille d’évaluation généralisable. Ce travail met également en garde contre les risques d’une science toujours plus rapide. Il appelle les revues scientifiques à renforcer leur processus de révision par les paires (review) et à mieux prendre en compte les commentaires post-publication, afin de préserver la qualité de l’information scientifique qui est diffusée. Cela est crucial pour les revues de renom, dont les publications sont largement relayées par les médias.

Enfin, cette démarche inédite met en lumière le rôle fondamental de l’organisation de chercheurs à but non lucratif Peer Community In. En publiant l’examen complet des données d’InsectChange selon une démarche de science ouverte, avec un processus d’évaluation indépendant et transparent, cette organisation éditoriale participe à préserver l’intégrité scientifique et la qualité de la recherche.

REFERENCE

Gaume, L., Desquilbet, M. (2024). InsectChange: comment. Peer Community Journal, Volume 4 (2024), article no. e97 https://doi.org/10.24072/pcjournal.469

POUR ALLER PLUS LOIN

• La recommandation par Massol, 2024 dans Peer Community in Ecology

• La méta-analyse de van Klink et al., 2020 dans Science et les e-letters sur cette publication, le commentaire à son sujet par Desquilbet et al., 2020 et la réponse par van Klink et al., 2020 dans Science

• Le data paper InsectChange par van Klink et al., 2021 dans Ecology

• Le commentaire de Jähnig et al., 2020 et la réponse par van Klink et al., 2020 dans WIREs Water

• L’article par Duchenne et al., 2022 dans Peer Community Journal