Alimentation, santé globale Temps de lecture 4 min

Un champignon "Made in Asia" suivi à la trace en France

Publié le 21 août 2018

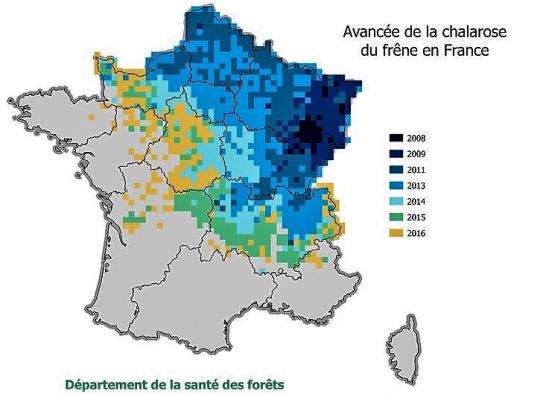

« En Lorraine, tous les frênes sont touchés, mais à un degré très variable », constate Benoit Marçais, de l’unité « Interactions Arbres/Micro-organismes » (IaM). Les premiers dépérissements dus à la chalarose ont été observés en Pologne dès le début des années 90. Puis ce fut au tour de la Lituanie. En 2005, douze pays signalaient des dégâts inquiétants sur des frênes communs (Fraxinus excelsior). L'épidémie a progressé en Europe, atteignant la France en 2008, le Royaume Uni et l'Irlande en 2012.

Ce n’est qu’en 2006 que la cause de ces dépérissements est enfin connue : elle est due à un champignon de l’embranchement des ascomycètes, Hymenoscyphus fraxineus ou Chalara fraxinea. L’unité IaM montre alors que le champignon responsable est invasif en France. « Dans une première phase, certains croyaient que la maladie était liée à la sécheresse, » explique Benoit Marçais. C’est aussi grâce aux travaux des chercheurs nancéiens que les lésions au collet (base des troncs) ont été attribuées à la chalarose. « Ces lésions avaient été observées mais les scientifiques européens les attribuaient à un autre champignon pathogène, l’Armillaire qui sur-infecte les lésions induites par H. fraxineus.

Les scientifiques supposent que plusieurs espèces de frênes asiatiques ont co-évolué avec le champignon et qu’ils sont capables de le tolérer, ce qui n'est malheureusement pas le cas de nos frênes européens. La voie de son introduction en Europe n'a pas été élucidée. L'hypothèse d'un lien avec les introductions significatives de frêne de Mandchourie Fraxinus mandshurica de la Sibérie orientale vers les pays baltes au temps de l'URSS a été explorée mais n'a pas pu être confirmée.

C'est en Haute-Saône que le premier foyer de chalarose du frêne a été détecté en France en 2008. Un second foyer a été découvert dans le Nord en 2009. Depuis, le suivi de l'épidémie est réalisé de façon très précise grâce au réseau des correspondants-observateurs du Département de la santé des forêts. L’équipe de Benoit Marçais suit la progression de la chalarose en France avec des travaux sur sa dispersion : « nous avons développé avec les collègues mathématiciens de l’Université de Lorraine un modèle de simulation. La maladie progresse à vitesse constante de 60 km/an. En gros, elle gagne un département par an », résume le chercheur.

Où le frêne se porte-t-il bien en France ?

L’unité étudie de près aussi l’influence de l’environnement. « L’environnement, c’est une mosaïque d’actions très diverses ». Par exemple, les chercheurs nancéiens ont montré que la température était un facteur très important. En été, au-dessus de 35°C, le champignon meurt. Une canicule lui est fatale. Ils l’ont observé en 2015 en Lorraine où de nombreux frênes se sont remis près de Nancy. Dans le Sud-Est, le champignon a arrêté sa progression entre Lyon et Montélimar car les températures sont trop élevées.

« L’ambiance forestière » renvoie au fait que les arbres en forêt, dans des conditions plus humides et fraiches, sont plus impactés que les arbres hors forêts, situés dans les petits bosquets, les haies, bords de route ou rivière.

Les autres aspects environnementaux qu’étudie l’unité IaM sont riches d’enseignement également, comme par exemple la densité de frênes. Selon que l’on a affaire à un peuplement pur ou en mélange avec d’autres essences, l’impact de la chalarose sur la croissance des arbres ne sera pas le même. L’équipe nancéienne a établi qu’’au dessous de ¼ ou 1/5 de frênes dans le peuplement, la maladie aura un impact bien plus faible. Au-dessus de ce seuil, la situation devient critique. Bonne nouvelle ! le frêne est souvent en mélange et hors forêt en France. Une bonne partie des frênes devraient s’en sortir.

« Notre travail consiste à mesurer la fréquence des arbres génétiquement tolérants », continue Benoit Marçais, « ce sont les arbres qui montrent peu de symptômes. Ils sont affectés au niveau des feuilles mais le chalara ne passe pas dans les rameaux et ne provoque pas de dépérissement. Ce sont des porteurs sains. » La chalarose n’est donc pas une maladie qui tue tous les frênes.

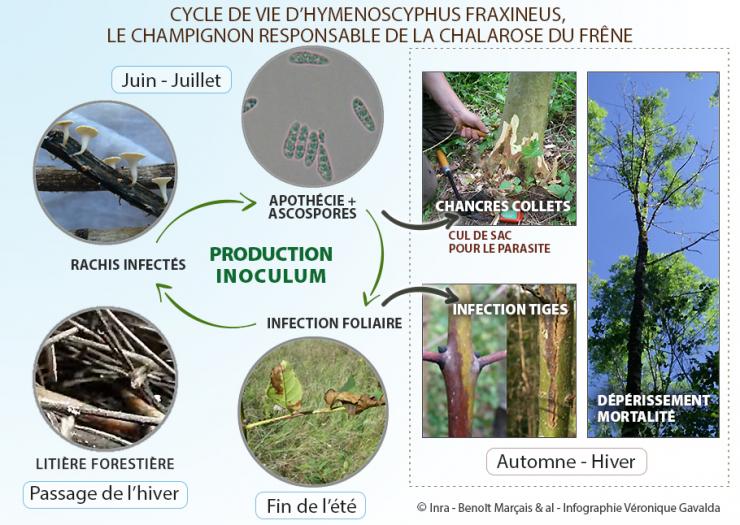

Les plus visibles consistent en des descentes de cimes, ou dépérissement des extrémités de branches, dues à la formation de nécroses empêchant la circulation de sève. Ces nécroses font suite au passage du champignon de la feuille au rameau, les feuilles constituant la principale porte d’entrée - mais pas la seule - du champignon.

Les nécroses corticales (touchant l’écorce) sont souvent nettement colorées et centrées sur un rameau plus fin ou une cicatrice foliaire, tandis que les rameaux infectés prennent une couleur orangée.

Les nécroses au collet (base du tronc) prennent la forme de flammes semblant monter du sol, mais leur observation requiert d'enlever la mousse qui se développe souvent en abondance sur cette partie du tronc.

La biologie d’Hymenoscyphus fraxineus n’est pas entièrement élucidée. Par exemple, les nécroses au collet sont longtemps passées inaperçues ou mises au compte d'autres champignons. Ces nécroses attestent cependant que le champignon est capable de pénétrer son hôte sans passer par les feuilles.

Comment H. fraxineus est-il capable d'induire ces blessures aux frênes alors qu’aucun lien physique n’a été constaté entre les symptômes qui apparaissent à ce niveau et ceux observés dans le houppier ? Les nécroses de collet de même que celles des rameaux sont considérées comme des voies sans issue dans le cycle du champignon puisqu'il n'est pas observé de fructifications à ce niveau. En effet, c’est dans les débris de feuilles de la litière que le champignon passe l’hiver et effectue une reproduction sexuée aboutissant à la formation de fructifications (ascocarpes ou apothécies) visibles à l’œil nu au printemps et en été.

Les chercheurs n’ont observé que très exceptionnellement sur du bois mort de rameaux ou de racines de telles fructifications issues de reproduction sexuée et productrices des spores contaminantes ; elles se trouvent quasi exclusivement sur les rachis de feuilles mortes au sol. Il n’empêche que la recherche de nécroses au collet est primordiale pour évaluer l'espérance de vie d'un arbre (mais aussi le risque de chute) car elles conduisent plus fréquemment à la mort de l'arbre que les symptômes qui apparaissent sur les branches.

Pour en savoir plus : fraxinus.fr

La notion d'évitement

Les chercheurs nancéiens ont formalisé une notion très importante dans le contexte de la chalarose, l'évitement. Il s'agit de l’ensemble des processus qui aboutissent à ce qu’un hôte pourtant sensible à un parasite en inoculation artificielle ne soit que pas ou peu infecté par lui en condition naturelles.

Pour la chalarose, les principaux processus aboutissant à de l’évitement sont de 2 types. Certains environnements sont défavorables à l’expression de la maladie : sites trop chauds dans le sud de la France, arbres isolés dans des microclimats secs et chauds ou arbres en ville avec ramassage des feuilles morte à l’automne. D’autre part, des individus situés dans un contexte de faible densité de frênes dans un rayon de 300m ne seront que faiblement impactés par la chalarose.

Cet évitement explique qu’une très large proportion des individus très peu touchés par la chalarose qui sont présent dans le paysage ne sont pas des arbres présentant un niveau de tolérance à cette maladie intéressant. Pour repérer les individus intéressants, il est nécessaire de se placer en conditions très favorables à la chalarose : site dense en frênes, avec un peuplement fermé ayant une ambiance forestière et ne représentant pas un bosquet isolé dans le paysage.

Plantation de frênes localisée dans un massif forestier avec présence importante de frênes, après 8 ans de présence de la chalarose : aucun évitement. (Champenoux en 2018)

Haie avec présence modérée de frênes isolée dans un paysage sans frênes, après 8 ans de présence de la chalarose – évitement probable. (Champenoux 2018)