Vous avez déjà capturé du carbone ?

Et si une des solutions pour limiter le dérèglement climatique se trouvait là, sous nos pieds ?

Le carbone est partout, dans les plantes, les arbres, les animaux, les humains, dans l’air, les océans… Il est rarement tout seul, il se lie à d’autres atomes comme lui pour former des molécules qui constituent le vivant. Mais nous avons un sérieux problème avec le carbone. Quand il se lie à l’oxygène pour former du CO2 et qu’il se retrouve dans l’air, c'est un gaz à effet de serre, responsable (avec d'autres) du dérèglement climatique. Bien sûr il est indispensable d’en émettre moins, mais il existe une solution, naturelle, pour capturer ce CO2 : le stocker, là, sous nos pieds… dans le sol ! Comment est-ce possible ? Approchez-vous, on vous montre !

"Approchez-vous" est notre web série qui dévoile l'invisible, voir toutes les vidéos

Comment ça marche ?

Comment le carbone fait-il pour entrer dans le sol ?

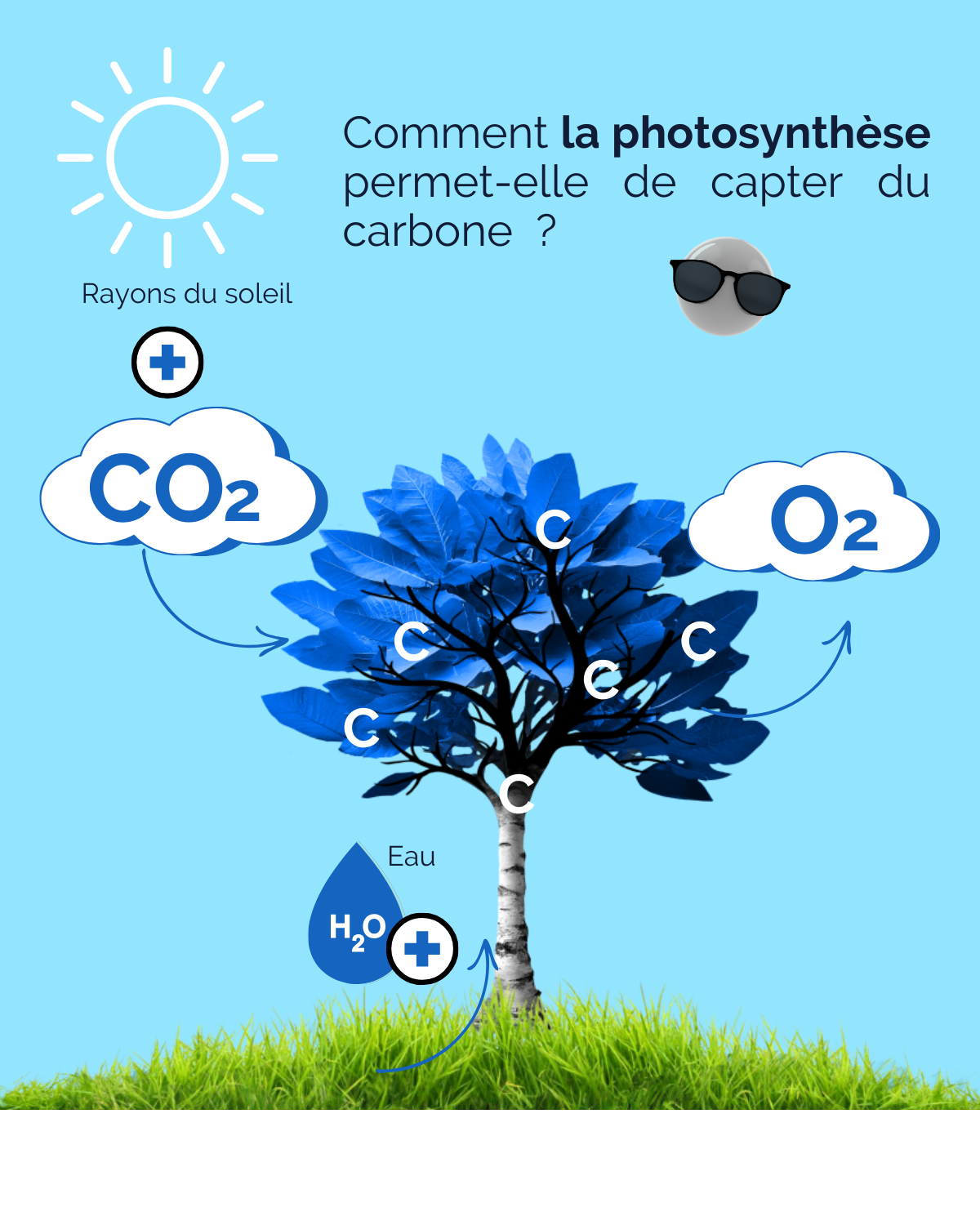

Ah ce serait tellement plus simple si on avait un réservoir à carbone dans le sol que l'on pourrait remplir à notre guise... Pour injecter du carbone dans le sol, on doit faire appel aux végétaux : les arbres, les prairies, les cultures, l'herbe des jardins, etc. En effet, grâce à l'énergie du soleil, les plantes captent le dioxyde de carbone (CO2) de l'air et rejettent de l'oxygène (O2), c'est ce que l'on appelle la photosynthèse. Dans l'opération, la plante garde le carbone (le "C" du CO2) pour fabriquer des sucres, par exemple de l'amidon, qu'elle utilise comme énergie pour vivre et grandir. Ce carbone se retrouve alors dans toute la plante, les tiges, les feuilles, les racines, les branches des arbres. Le cycle de la nature suit son cours, les plantes meurent ou les feuilles des arbres tombent à l'automne, et le carbone se retrouve alors au sol. Et là, les végétaux servent de festin aux vers de terre, aux bactéries du sol, aux champignons... qui finalement mangent du carbone et produisent de la matière organique riche en carbone.

Matière organique : C’est la matière qui compose l’ensemble des êtres vivants (animaux, végétaux et champignons). On l’oppose à la matière minérale, qui elle, compose les matériaux inertes comme les roches.

4 questions pour approfondir le sujet

Une fois dans le sol, le carbone peut-il en sortir ?

Oui ! L’entrée et la sortie du carbone c’est un flux continu. Du carbone s’échappe continuellement du sol. Mais heureusement, une fois dans le sol, le carbone se lie à d’autres atomes qui le retiennent dans le sol, ce qui limite son relargage dans l’atmosphère. Il peut donc rester piégé dans le sol plusieurs années, voire plusieurs siècles ! Et pour maintenir le stock, il faut s’assurer d’en réinjecter en permanence, notamment grâce aux plantes. Mais il y a aussi la faune présente dans les sols, comme les vers de terre, qui rejette du CO2 en respirant. Et hop hop hop, on ne touche pas aux sols car quand on les abîme, par exemple en construisant des routes ou des bâtiments, ils relâchent leur stock de carbone dans l’atmosphère.

Sous quelle forme le carbone est-il stocké dans le sol ?

Dans nos sols, on retrouve le carbone sous deux grandes formes : la matière non organique, appelée matière minérale, qui compose les roches, et la matière organique qui compose le vivant. Et c’est sur cette dernière que l’on peut agir pour tenter d’augmenter le stockage du carbone dans le sol. Mais il faut savoir que le carbone ne se promène jamais seul, et pour composer la matière, il se lie à d’autres atomes, formant ainsi des molécules. Pour ce qui est de la matière organique, le carbone atmosphérique s’associe à de l’oxygène, de l’hydrogène ou encore de l’azote et est présent dans les cellules de tout organisme : animal, plante, champignon, bactérie. Mais c’est dans la matière organique morte et en décomposition que l’on trouve la majorité du carbone présent dans le sol.

Quelle quantité de carbone peut-on stocker dans le sol ?

Cela dépend des sols et surtout ce que l'on y met dessus ! Les prairies et les forêts sont plus efficaces pour stocker du carbone que les terres cultivées par exemple. Il a été mesuré qu’en moyenne, sur 30 centimètres de profondeur, les forêts et les prairies stockent 80 tonnes de carbone par hectare, contre 50 tonnes pour les cultures et les vergers, et 35 tonnes pour les parcelles viticoles.

Peut-on augmenter la quantité de carbone stockée dans le sol ?

Oui ! Notamment en agriculture où les stocks sont plus faibles qu’en forêt ou en prairie. Il faut éviter de laisser les sols nus car un sol sans végétation est un sol qui perd du carbone. L’idée est donc de cultiver ce sol agricole tout au long de l’année, avec des cultures intermédiaires à intercaler dans le temps entre les cultures principales. L’idéal : jamais de sol sans plantation ! Et pour mettre encore plus de végétaux dans les parcelles agricoles, les scientifiques conseillent de planter des arbres et des haies. Cela permet de capter encore plus de carbone, mais aussi cela favorise et enrichit la biodiversité. C’est ce que l’on appelle l’agroforesterie.

À vous de jouer !

Et vous, vous voulez aussi stocker du carbone ?

Figurez-vous qu’on peut agir modestement à notre échelle pour stocker plus de carbone, notamment si l’on possède un jardin ! En évitant de le bétonner et en tondant moins sa pelouse pour laisser la nature se développer sur quelques parcelles du jardin, on favorise l’apparition d’une biodiversité et d’un écosystème proche de celui des prairies, vous savez, ce milieu particulièrement efficace pour capter du carbone. On peut également planter des fleurs et des arbres qui travailleront activement à stocker du carbone sous nos pieds. Et pour entretenir ce jardin, rien de mieux que de produire son propre compost. Parce que oui, il y a aussi du carbone dans nos épluchures et c’est mieux de les remettre au jardin : c’est écologique, économique, et cela donnera un sol riche et en bonne santé, plus à même de stocker efficacement du carbone.

La notion en plus

C'est quoi l'artificialisation des sols ?

Lorsque l’on aménage un territoire en construisant des bâtiments, des routes ou même des parcs et des jardins, on modifie l’état naturel du sol. On parle d’artificialisation du sol. C’est toute la biodiversité qu’il accueille, sa structure et ses fonctions écologiques dans l’écosystème qui sont dégradées. Et un sol artificialisé, c’est un sol qui absorbe et retient beaucoup moins de carbone !

Nos villes s’étendent de plus en plus et remplacent des espaces naturels tels que les forêts ou les prairies, qui sont les écosystèmes les plus efficaces pour stocker le carbone. Les prairies sont d’ailleurs les premières victimes de l’artificialisation des sols. Et tout cela participe bien sûr au réchauffement climatique, en libérant du CO2 dans l’atmosphère et en réduisant la capacité des sols à en absorber. C’est particulièrement vrai pour les sols dits imperméabilisés comme ceux sur lesquels sont construits les routes et les bâtiments.

En France, entre 20 000 et 30 000 hectares sont artificialisés chaque année. Mais il est possible de lutter contre les conséquences de l’artificialisation des sols en contrôlant l’urbanisation et en renaturalisant un maximum d’espaces.

Le chiffre

4 pour 1000

4 pour 1000, ce qui équivaut à 0,4 %, ça parait infime et pourtant c’est la quantité de carbone supplémentaire que les sols pourraient stocker chaque année pour compenser l’augmentation de la concentration du CO2 dans l’atmosphère. Mais attention, si ce chiffre issu d’une étude menée par INRAE en 2019 est porteur d’espoir, il ne faut pas oublier que c’est à double sens. La perte de 4 pour 1000 du carbone stocké actuellement dans nos sols doublerait la quantité de carbone ajoutée dans l’atmosphère, et aggraverait fortement le dérèglement climatique. Alors pour s’assurer d’aller dans le bon sens, il nous faut préserver les milieux dont les sols sont riches en carbone, optimiser les zones agricoles pour augmenter leur potentiel de stockage, et freiner l’artificialisation des sols.

Gardons toutefois en tête que le stockage du carbone excédentaire dans le sol n’est pas une solution miracle. Il a ses limites et ne pourra pas freiner à lui seul le réchauffement climatique. Le principal levier d’action reste la réduction significative de nos émissions de CO2. Le stockage du carbone, lui, n’est qu’un complément aux efforts à fournir pour atteindre la neutralité carbone.

INRAE mène des recherches d'excellence sur le stockage du carbone au sein de plusieurs dispositifs de recherche en France et à l'international. En savoir plus

Pour en apprendre plus

INRAE mène des recherches d'excellence sur le stockage du carbone au sein de plusieurs dispositifs de recherche en France et à l'international. En savoir plus

Rédaction : Déborah Bourgeau

Pilote scientifique : Sylvain Pellerin

Mars 2025