Agroécologie Temps de lecture 4 min

Pour une vue d’ensemble des impacts et services de l’élevage en Europe

Publié le 21 février 2017

« Mieux intégrer tous les services rendus par l’élevage » figure dans les conclusions de l’expertise scientifique collective menée par INRAE en 2015-2016. En effet, actuellement, les services rendus par l’élevage sont moins bien pris en compte que ses effets négatifs. Cette expertise, commanditée par les ministères en charge de l’Ecologie et de l’Agriculture et par l’Ademe, analyse l’ensemble des impacts sociaux, économiques et environnementaux de l’élevage, ainsi que ses services marchands et non marchands (voir encadré 2).

Des critiques liées à une vision parcellaire de l’élevage

Dix années après la publication du rapport de la FAO Livestock’s long shadow (1), l’élevage fait actuellement l’objet de nombreuses critiques : impacts négatifs sur l’environnement, concurrence avec l’alimentation humaine pour les cultures de céréales et protéagineux, maladies chroniques liées à la consommation excessive de viande, zoonoses et souffrance animale. Mais les débats sont le plus souvent parcellisés et aucune étude n’avait, à ce jour, analysé simultanément l’ensemble des dimensions de l’élevage, y compris les services qu’il rend.

Une approche originale par bouquets de service

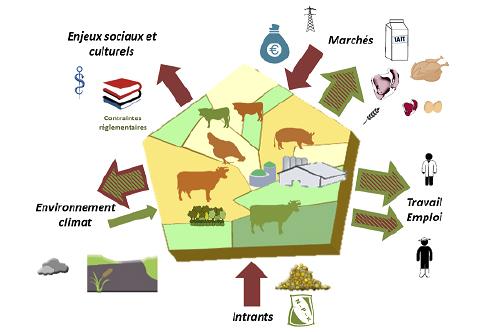

L’expertise a élaboré un cadre d’analyse qui permet de visualiser l’ensemble des impacts positifs et négatifs de l’élevage sous forme de « bouquets de services », classés en cinq catégories d’effets (voir schémas ci-dessous) :

- les marchés,

- le travail et l’emploi,

- les intrants,

- l’environnement et le climat,

- les enjeux sociaux et culturels.

Dans un deuxième temps, l’analyse des bouquets de service a servi de base à des propositions de leviers d’action pour améliorer la balance entre effets positifs et effets négatifs (lire l'article).

Il y a plusieurs types d’élevage

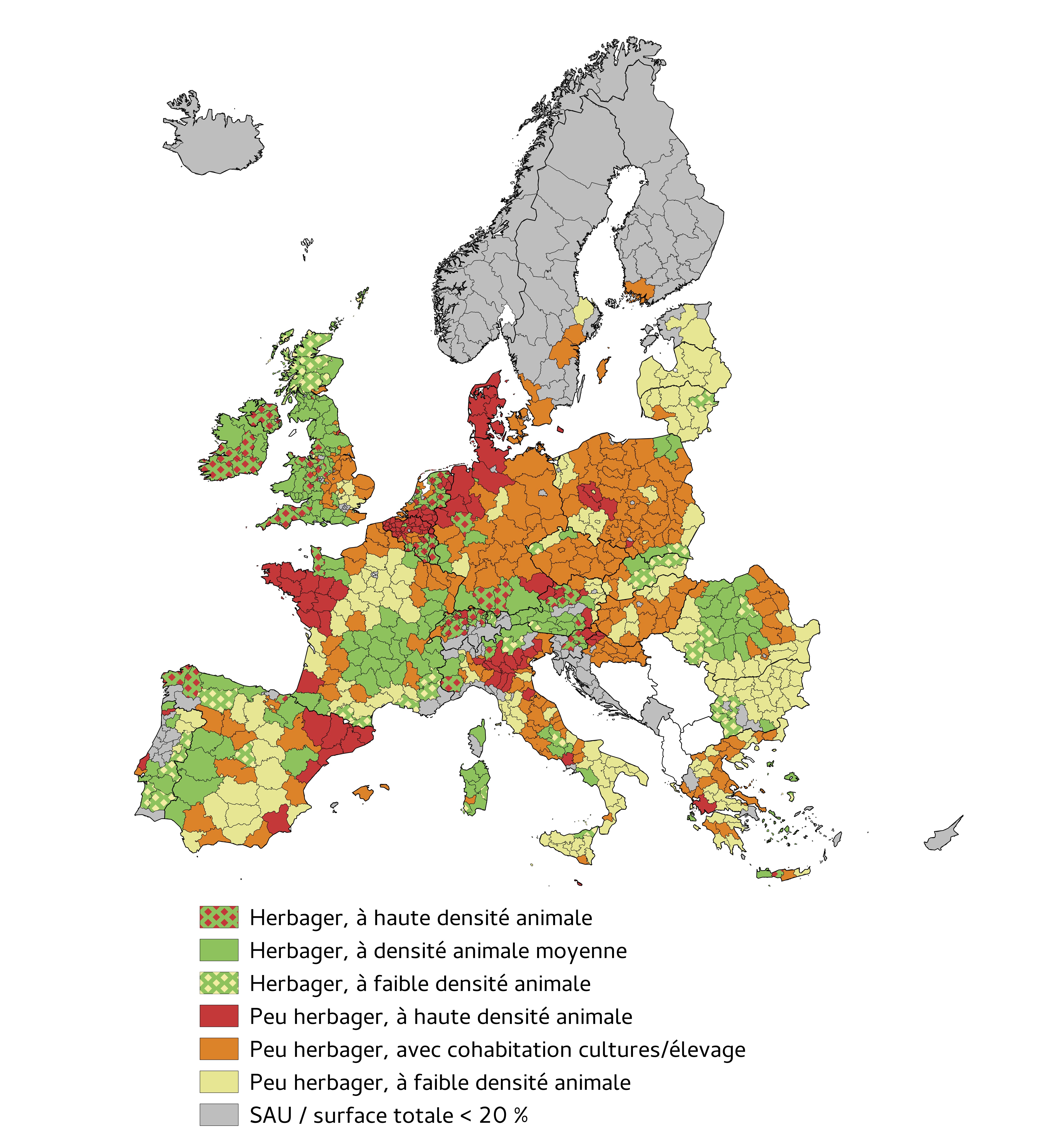

Trois grands types de territoires ont été distingués en Europe (voir encadré 1). A chacun de ces territoires, correspond des bouquets de services différents :

- Territoires denses en animaux et peu herbagers (11% de la SAU européenne) :

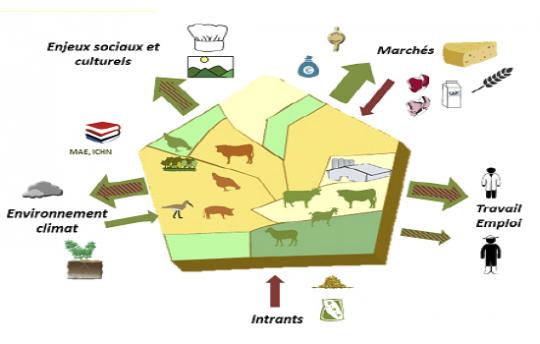

La taille des animaux dans le schéma symbolise la taille des troupeaux. Le mode d’usage des sols est suggéré par un parcellaire à deux nuances de vert pour les prairies permanentes et temporaires, et deux nuances de jaune pour les différentes cultures annuelles. Les pictogrammes représentent différents éléments significatifs : aliments, granulés de tourteaux, directives juridiques, etc. L’ampleur des impacts est représentée par une flèche sortante plus ou moins large, dont la couleur indique un bilan positif (vert), négatif (rouge), ou mitigé (hachures).

- Ces territoires, à forte densité d’élevages, fournissent aux marchés une forte production à des prix compétitifs, mais sont très sensibles à de faibles variations de prix.

- Ils sont générateurs d’emplois qui peuvent cependant comporter une forte pression mentale.

- Ils sont dépendants d’intrants importés pour l’alimentation des animaux.

- Leur bilan environnemental est mitigé mais globalement négatif (qualité des eaux, eutrophisation, nuisances olfactives,..). Cependant, du fait de la productivité élevée, cette empreinte écologique est à relativiser : elle est modérée quand on la ramène au kg de produit.

- Du point de vue de la société, l’impact sur l’environnement fait l’objet de débats, ainsi que les conditions d’élevage des animaux.

- Territoires herbagers (33% de la SAU européenne)

Ces territoires concernent essentiellement les ruminants.

- L’impact sur les marchés est faible, avec un niveau de production bas, mais avec des produits labellisés.

- Ces systèmes créent moins d’emplois que les précédents, mais des emplois mieux vécus.

- Ils se caractérisent par un degré élevé d’autonomie vis-à-vis des intrants.

- Leur bilan environnemental est globalement positif, mais ces systèmes sont sensibles aux aléas climatiques.

- Enfin, ils bénéficient d’une bonne image en termes de paysages et de gastronomie.

- Territoires où cohabitent cultures et élevage (32 % de la SAU européenne)

Ces territoires associent monogastriques (porcs, volailles) et ruminants, cultures et élevage. Ils sont très hétérogènes, avec une tendance à l’augmentation des cultures au détriment de l’élevage. Les productions animales et végétales tendent ainsi à être découplées, sauf dans les zones peu propices aux cultures (pentes, zones humides).

- Ces territoires fournissent aux marchés des produits bien valorisés.

- Ils sont pourvoyeurs d’emplois,

- Ils sont moins dépendants des intrants que les autres systèmes.

- Leur bilan environnemental est mitigé, mais globalement positif.

- Ils participent au patrimoine gastronomique.

Pas de bilan global des impacts et services de l’élevage

L’expertise montre qu’il est délicat d’établir un bilan global des impacts de l’élevage en Europe, positif ou négatif, pour plusieurs raisons, sans parler des incertitudes qui subsistent sur la mesure de ces impacts. Premièrement, il existe des systèmes d’élevage très différents, avec des impacts également variés. Deuxièmement, les impacts environnementaux sont souvent contrebalancés par des impacts économiques, sociaux et culturels. Troisièmement ces différents impacts concernent des populations et des espaces très variés. Enfin, ces impacts ne sont pas de même nature et on ne peut donc pas les sommer en un indicateur unique acceptable par tous, car cela nécessiterait que ces différentes populations s’entendent sur un système de pondération unique.

(1) Livestock long shadow– L’ombre portée de l’élevage, FAO – Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, paru en 2006.

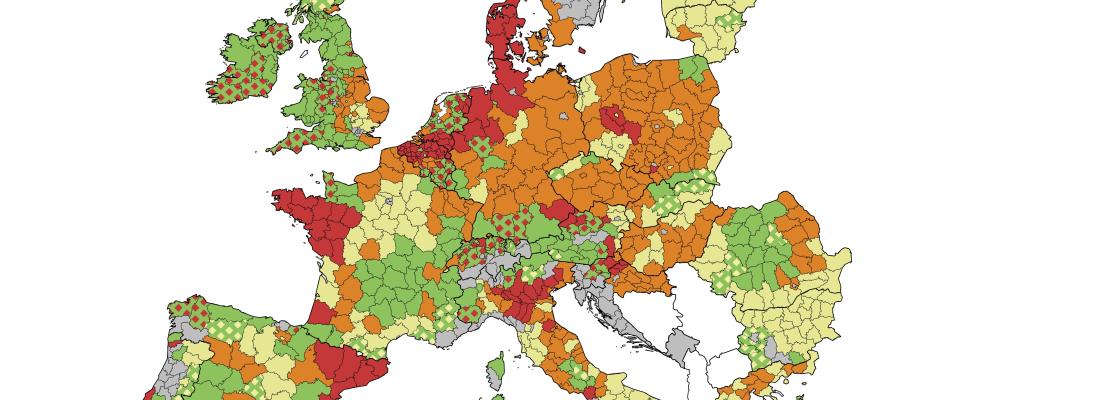

Cette typologie permet de distinguer trois grands types de territoires et d’élevage :

- des territoires denses en animaux et peu herbagers où la gestion des pollutions est au cœur des arbitrages locaux (Danemark, Pays-Bas, Nord de l’Allemagne, Ouest de la France,… soit 11 % de la SAU et 30 % du cheptel européens)

- des territoires herbagers qui peuvent présenter des densités variables et où la productivité de l’herbe détermine le niveau de production et les stratégies de différenciation des produits (Royaume-Uni, Irlande, Centre de la France, Suisse, Autriche, Roumanie,…soit 33 % de la SAU et 35 % du cheptel)

- des territoires où cohabitent cultures et élevage qui recouvrent des dynamiques très diverses, allant de la complémentarité entre cultures et élevage, à l’éviction de l’élevage au profit des cultures (Allemagne, Pologne, Pays scandinaves,…soit 32 % de la SAU et 27 % du cheptel).

L’expertise collective menée par INRAE a impliqué 27 chercheurs, dont un tiers hors Inra. Elle se base sur une large synthèse bibliographique internationale, environ 2450 références récentes. Elle vise à appréhender les élevages européens globalement, avec ses différents rôles, impacts, services et leurs interactions. L’intention est d’objectiver les débats et d’éviter les biais méthodologiques. Ainsi, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre (GES) donnent lieu à des interprétations différentes selon qu’on les rapporte au kg produit ou bien à l’hectare, le premier indicateur étant plus favorable aux territoires à forte densité de production animale, le second aux territoires plus fortement herbagers. Lire l'article et voir le colloque de restitution de l'expertise.