Agroécologie Temps de lecture 10 min

Virulence des champignons phytopathogènes : cas d'Alternaria brassicicola

Publié le 12 mai 2021

Rôle de microdomaines membranaires dans la virulence des champignons phytopathogènes

Le cas des domaines MCC/eisosome chez le champignon Alternaria brassicicola

Des interactions hote-pathogène

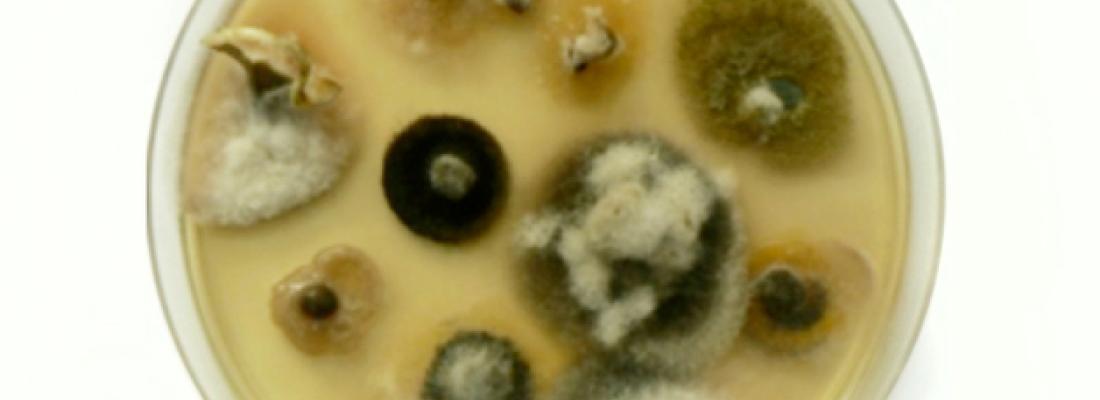

Alternaria brassicicola est un champignon qui provoque des maladies chez les Brassicacées.

Ces champignons sont capables d’infecter et de tuer leur plante hôte. Ils sont non seulement capables d'infecter les feuilles de leur hôte, mais également de se transmettre à ses graines, contaminant ainsi les générations suivantes. De nombreux facteurs influent sur le caractère pathogène d’A. brassicicola. Dans cet article, le focus a été réalisé sur un microdomaine membranaire nommé "domaine MCC/eisosome".

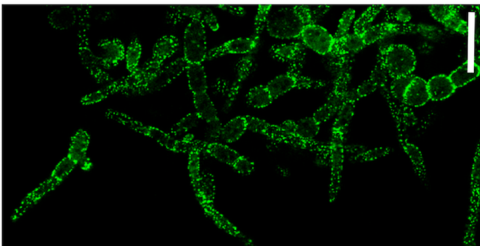

Ces microdomaines sont disposés de façon ponctuée et aléatoire sur la membrane plasmique. Les microdomaines MCC/eisosome ont une organisation très particulière puisqu’ils sont capables de créer des nano-invaginations de la membrane plasmique grâce à leurs deux protéines centrales ici nommées AbPil1A et AbPil1B.

Un enjeu pour la qualité germinative et la survie des plantules

Grâce à l’utilisation de champignons modifiés dépourvus de ces protéines, le rôle des microdomaines membranaires dans la résistance au stress (hydrique) et dans la virulence du champignon A. brassicicola sur feuille et au moment de la colonisation des semences a pu être déterminé. Cette réduction de l’attaque de la plante chez les champignons modifiés dans ces microdomaines a pu être au moins en partie expliquée par la diminution du nombre d’appressoria (des structures fongiques permettant la pénétration de l’hôte).

Le lien exact entre les domaines MCC/eisosome et la formation des appressoria est encore mal compris pour l’instant, il est toutefois probable que ce mécanisme soit lié au cytosquelette composé d’actine et de septine.

Partenaires : cette étude a été menée par l’unité IRHS (Institut de Recherche en Horticulture et Semence) à Angers, dans le cadre de la thèse de Justine Colou. Elle a été réalisée en collaboration avec les plateaux IMORPHEN et IMAC (SFR QUASAV), ainsi qu’avec la plateforme du SCIAM.

Financement : Justine Colou a bénéficié d’une bourse du programme régional RFI Objectif végétal, Région des Pays de Loire.

Référence de la publication : Colou, Justine, Guillaume Quang N’Guyen, Ophélie Dubreu, Kévin Fontaine, Anthony Kwasiborski, Franck Bastide, Florence Manero, et al. 2019. « Role of Membrane Compartment Occupied by Can1 (MCC) and Eisosome Subdomains in Plant Pathogenicity of the Necrotrophic Fungus Alternaria Brassicicola ». BMC Microbiology 19 (1): 295. https://doi.org/10.1186/s12866-019-1667-4.

Comment les champignons phytopatogènes s’adaptent aux défenses des plantes ?

En réponse à la brassinine (un composé phytochimique produit par la plante lors d’infections), plusieurs voies de signalisation sont induites chez Alternaria brassicicola

Dans un contexte international qui vise à la réduction des intrants dans les pratiques agricoles, l’équipe Fungisem de l’unité IRHS à Angers décortique les mécanismes de pathogénie de champignons phytopathogènes dans le but de proposer et développer de nouvelles méthodes de protection des cultures contre les maladies cryptogamiques. Elle focalise en particulier ces travaux sur le champignon Alternaria brassicicola qui s’attaque aux plantes de la famille des Brassicacea.

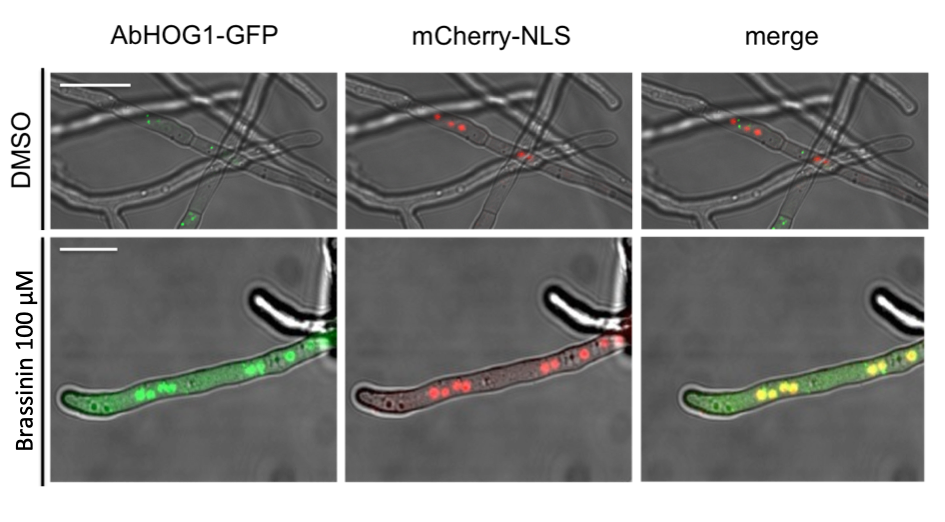

Durant la colonisation de la plante hôte, ce champignon est exposé à divers composés de défense synthétisés par la plante et notamment à des composés antimicrobiens appelés phytoalexines. Les champignons nécrotrophes tels qu’A. brassicicola sont généralement capables de surmonter la toxicité des phytoalexines, ce qui les rend particulièrement redoutables. Pour comprendre comment ces champignons s’adaptent à ce type de défense végétale, les réponses d’A. brassicicola ont été étudiées lorsqu’il est confronté à la brassinine, une phytoalexine fréquemment produite par des Brassicacées cultivées.

Cette étude apporte des éléments sur le mode d’action de la brassinine qui affecterait en priorité le fonctionnement des mitochondries. Des atteintes plus tardives touchent l’homéostasie des lipides et du reticulum endoplasmique. En conséquence, le mycète se protège contre ce type d’atteintes en particulier via l’activation de voies de signalisation, telles que la voie de l’osmorégulation, la voie de l’intégrité cellulaire et la voie UPR (unfolded protein response).

Dans l’optique du développement d’une stratégie de lutte contre ces agents pathogènes nécrotrophes, il apparaît donc judicieux de cibler spécifiquement ces voies de signalisation pour fragiliser les boucliers de protection mis en place conte les défenses des plantes.

Partenaires : Cette étude a été menée par l’unité IRHS en collaboration avec l’unité Moltech Anjou de l’Université d’Angers et l’USAMV de Bucarest (Roumanie).

Financement : ce projet a été financé par la Région Pays de la Loire.

Publication associée : N'Guyen, G. Q., Raulo, R., Porquier, A., Iacomi, B., Pelletier, S., Renou, J. P., Bataillé-Simoneau, N., Campion, C., Hamon, B., Kwasiborski, A., Colou, J., Benamar, A., Hudhomme, P., Macherel, D., Simoneau, P., & Guillemette, T. (2021). Responses of the Necrotrophic Fungus Alternaria brassisicola to the Indolic Phytoalexin Brassinin. Frontiers in Plant Science, 11, 611643. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.611643

Contact : Thomas Guillemette, unité IRHS

Comment le champignon Alternaria s’adapte à la phase de dessiccation des semences ?

Dans la pathologie d'Alternaria brassicicola transmis par les semences, des protéines de type hydrophilines ont été identifiées

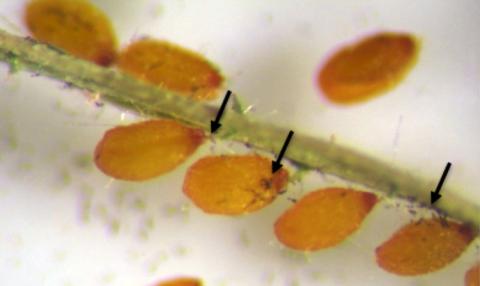

Certains agents pathogènes tels qu’Alternaria brassicicola, sont capables de se conserver au niveau des semences et de se transmettre ainsi à la plantule à venir. Pour déployer ce type de stratégie parasitaire, ces organismes se doivent de mettre en œuvre de mécanismes particuliers de tolérance aux contraintes hydriques auxquels ils sont soumis au cours de la phase de dessiccation de la semence. Les protéines de type hydrophilines présentent des caractéristiques physico-chimiques particulières et peuvent participer à la protection des cellules contre des stress hydriques.

À partir de la séquence génomique d’A. brassicicola, et en se basant sur des critères structuraux et d’expression, un répertoire de 20 hydrophilines a été identifié. Le rôle de deux de ces hydrophilines au cours du cycle infectieux a ensuite été étudié en générant des mutants fongiques incapables de produire l’une ou l’autre de ces protéines. Chacun de ces mutants conserve intacte ses capacités d'infection sur feuille. Ils sont par contre fortement affectés dans leur capacité à se transmettre aux semences, confirmant que ces deux acteurs de la réponse aux stress hydriques jouent un rôle majeur dans cette étape clé du cycle infectieux.

La compréhension et caractérisation des mécanismes de transmission des agents pathogènes aux semences constitue une étape cruciale pour envisager le déploiement de stratégies innovantes visant à limiter les pathologies sur semences.

Partenaires : cette étude a été menée par l’unité IRHS en collaboration avec l'unité EBI (Ecologie et Biologie des Interactions, CNRS - Université de Poitiers)

Financement : cette étude a été développée dans le cadre du projet FUNHY financée par le RFI Objectif Végétal.

Référence de la publication : N’Guyen G, Raulo R, Marchi M, Agustí-Brisach C, Iacomi B, Pelletier S, Renou JP, Bataillé-Simoneau N, Campion C, Bastide F, Hamon B, Mouchès C, Porcheron B, Lemoine R, Kwasiborski A, Simoneau P, Guillemette T. Responses to hydric stress in the seed-borne necrotrophic fungus Alternaria brassicicola, Frontiers in microbiology, doi: 10.3389/fmicb.2019.01969.

Transmission d’agents phytopathogènes à la semence

Le microbiote de celle-ci peut-être infecté, ou non

Les semences sont vectrices d’ensembles microbiens (aussi appelé microbiote) diversifiés dont la composition peut favoriser ou inhiber le développement de certains agents phytopathogènes. Il est donc essentiel de mieux comprendre l’évolution de ce microbiote lors du développement de la plante.

L’impact de l’invasion du microbiote de graines de radis par des agents pathogènes a été analysé. Des contaminations artificielles par la bactérie Xanthomonas campestris pv campestris (Xcc) et par le champignon Alternaria brassicicola (Ab) ont été effectuées sur les parties aériennes de porte graine cultivées. Après récolte, l’installation des agents pathogènes au sein des semences a été mesurée par des analyses classiques de microbiologie et de biologie moléculaire. La diversité microbienne présente au sein des échantillons de semences a ensuite été caractérisée par une approche de séquençage de marqueurs taxonomiques bactériens et fongiques. Les résultats de cette étude indiquent que la transmission de Xcc n’affecte pas la composition du microbiote des semences. En revanche la transmission d’Ab diminue significativement la diversité des ensembles fongiques associés aux semences. Cette perturbation est probablement due à des compétitions pour les ressources nutritives entre Ab et d’autres membres de la communauté fongique, notamment des souches saprophytes apparentées à l’espèce Alternaria alternata. Ces souches pourraient être, à terme, utilisées en tant qu’agent de lutte biologique.

Partenaires : ce travail de recherche a été réalisé au sein de l'UMR IRHS par les équipes EmerSys et FungiSem sur des échantillons de graines récoltées sur des parcelles expérimentales de la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateur de Semences. Ces travaux de recherche ont été financés par le projet metaSEED (Pari scientifique de la Région des Pays de la Loire).

Référence de la publication : Rezki, S., Campion, C., Iacomi-Vasilescu, B., Preveaux, A., Toualbia, Y., Bonneau, S., Briand, M., Laurent, E., Hunault, G., Simoneau, P., Jacques, M. A., & Barret, M. (2016). Differences in stability of seed-associated microbial assemblages in response to invasion by phytopathogenic microorganisms. PeerJ, 4 :e1923. DOI: http://dx.doi.org/10.7717/peerj.1923