Agroécologie Temps de lecture 6 min

La prémunition, une stratégie pour « vacciner » la vigne dans les parcelles contaminées par le court-noué

Publié le 03 juin 2021 (mis à jour : 03 juin 2021)

Vaccivine, une alternative pour cultiver la vigne de façon durable en zone court-nouée

Depuis sa description à la fin du XIXe siècle, la maladie du court-noué est à l'origine d'un dépérissement grave du vignoble français. Le grapevine fanleaf virus, dit GFLV est le principal virus responsable de cette maladie. Il induit certains dépérissements à l’origine de fortes pertes de récoltes. Depuis l’interdiction en 2003 de nématicides qui permettaient de diminuer les populations de nématodes vecteurs de ce virus dans les parcelles infestées, les vignerons ne disposent d’aucun moyens de lutte contre le court-noué.

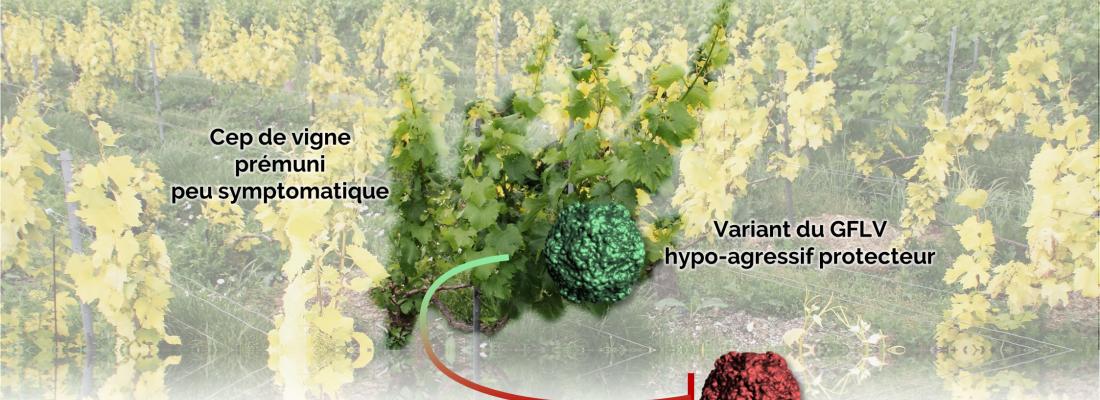

Face à ce constat, les scientifiques du projet Vaccivine cherchent à « développer de nouvelles stratégies de lutte antivirale dans le vignoble plus respectueuses de l’environnement, basées sur le biocontrôle ». Une de ces stratégies repose sur la prémunition, une méthode de protection antivirale des plantes apparentée par certains aspects, à la vaccination chez les mammifères. Découvert dans les années 1930, ce processus permet à une plante infectée pour la première fois par une souche de virus (primo-infection) d’activer des mécanismes de défense. A l'avenir, cette plante sera ainsi protégée d'une infection secondaire (surinfection) par une autre souche de ce même virus.

Basé sur ces connaissances, Vaccivine a pour objectif d'induire ces mécanismes de défense dans des pieds de vigne en les exposant à des souches de GFLV naturellement peu agressives. Ces souches entrainent des faibles symptômes sur feuilles, rameaux et grappes. Elles protégeraient les vignes implantées dans un vignoble contaminé, d’une infection ultérieure par des souches virales plus virulentes.

Un projet qui allie expertise scientifique, technique de pointe et observations « terrain »

Vaccivine est basé sur un réseau de parcelles expérimentales au vignoble dans lesquelles scientifiques et acteurs de la filière collectent des données agronomiques, sérologiques et moléculaires. Ces données couplées aux nouvelles techniques de séquençage à haut débit ou High Throughput Sequencing (HTS) seront mises à profit pour caractériser exhaustivement les génomes complets des virus présents dans une centaine de vignes et rechercher les différences génétiques entre des souches à l’origine de faibles et forts symptômes.

A travers ce travail, les acteurs du projet espèrent, grâce aux données récoltées (agronomiques, sérologiques et génétiques) apporter des éléments de compréhension sur les différents niveaux de protection observés dans les vignes prémunies, d’en étudier le mécanisme, d’identifier de nouvelles souches de GFLV « prémunisantes ». Ces résultats permettraient de valider pour la première fois tout un processus de biocontrôle vis-à-vis d’une maladie virale majeure de la vigne puis de les expérimenter en serre et en vignoble atteint par le court-noué.

Les résultats montrent que la stratégie basée sur la sélection de différents variants adaptés au terroir semble judicieuse pour obtenir rapidement une protection efficace. Pour obtenir des vignes prémunies adaptées à l’ensemble des terroirs, il sera nécessaire de poursuivre les efforts de recherche pour comprendre et maitriser les paramètres impliqués dans l’activation efficace des mécanismes à l'origine de l'exclusion des virus induisant les formes sévères du court-noué.

Vaccivine Transition 2021 (VT21), projet de transition vers 2022

La dynamique impulsée par VACCIVINE est maintenue en 2021-2022, grâce au projet VT21 et aux financements du CNIV (Le Comité National des interprofessions des Vins à appellation d’origine et à indication géographique) et de la société Moët & Chandon. Ces derniers ont permis la poursuite du travail de post-doctorat de Julie Kubina sur le projet, de continuer les analyses engagées et la préparation du matériel prémuni sélectionné au court de VACCIVINE sans perdre une seule année.

VT21 a débuté en mars dernier pour une durée d’1 an. Son coût total s’élève à près de 100 000 euros. Il est mené par Olivier Lemaire et Emmanuelle Vigne de l’Unité Mixte de recherche 1131 « Santé de la Vigne et Qualité du Vin » du Centre INRAE de Colmar et par Jean-Michel Hily du pôle Alsace de l’IFV (laboratoire commun VITIVIROBIOME).

Ce webinaire a été organisé par le Plan National Dépérissement du Vignoble et présenté par Olivier Lemaire.

VACCIVINE 2* (2022-2025) prévoit :

- L’élaboration d’un protocole adapté pour la production et le greffage des ceps prémunis (optimisation de l’étape d’inoculation/prémunition du cep et/ou du porte-greffe) et la certification de l’identité du virome de ce matériel en collaboration avec l’IFV, la Fédération Française de la Pépinière Viticole, les interprofessions viticoles ;

- L’évaluation de l’impact de cette (ou ces) technique(s) de production sur l’efficacité de la prémunition ;

- La mise en place d’expérimentations multi-locales au vignoble et l’élaboration de plans d’expérimentations impliquant les viticulteurs (suivi des essais de prémunition mis en place en Champagne en 2022 et le démarrage d’essais en Bourgogne, en Alsace et en Vallée du Rhône) ;

- L’élucidation des mécanismes sous-jacents de la résistance induite par prémunition afin de gagner en efficience et d’aborder la généricité de cette stratégie de biocontrôle.

VACCIVINE 3* (2026-2029) prévoit :

- La comparaison des niveaux d’efficacité et l’évaluation de la durabilité de la protection mise en place dans les essais « VACCIVINE 2 » et de l'aptitude à la prémunition de différents cépages ;

- L’étude de l’impact socio-économique de la prémunition (filière de gestion et préparation du matériel prémuni en serre de nouvelle génération pour la conservation des têtes de clones et leur pré-multiplication selon un cahier des charges permettant de garantir leur qualité sanitaire) ;

- La commercialisation éventuelle à partir de 2030 de ceps prémunis avec des variants adaptés à différents terroirs.

*La réalisation de VACCIVINE 2 et 3 est conditionnée à l’obtention de financements

Vaccivine en bref

VACCIVINE est l’un des tout premiers projets accompagnant la transition agro-écologique en viticulture.

Il est porté par Olivier Lemaire et Emmanuelle Vigne de l'Unité Mixte de Recherche 11313 "Santé de la Vigne et Qualité du Vin" d'INRAE Grand Est- Colmar. Il fédère également 8 autres partenaires :

- le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVP),

- les Chambres d'Agriculture du Vaucluse et de l'Yonne

- le CNRS (Institut de Biologie Moléculaire des Plantes, IBMP de Strasbourg),

- le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC),

- le Comité interprofessionnel du vin d’Alsace (CIVA),

- l'Institut français de la vigne et du vin (IFV),

- Moët & Chandon.

Ce projet est financé par le Plan National Dépérissement du Vignoble (PNDV) et cofinancé par la Région Grand Est et la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est.

Comparison of Serological and Molecular Methods With High-Throughput Sequencing for the Detection and Quantification of Grapevine Fanleaf Virus in Vineyard Samples est le premier article issu des travaux de Vaccivine. Il décrit les paramètres optimisés pour l’utilisation des nouvelles techniques de séquençage à haut débit pour caractériser le génome complet de souches de GFLV. DOI:10.3389/fmicb.2018.02726

Quelques chiffres-clé du projet

Un projet sur 3 ans : 1er janvier 2018 – 31 décembre 2020

Un budget en cofinancement :

- 803 K€ de budget global (salaires des personnels permanents inclus)

- 317 K€ financés par le PNDV, la Région Grand Est, et la Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est

Un fort potentiel humain :

- 30 mois de CDD, chargé de recherche embauché à INRAE Grand Est-Colmar

- 9 organismes partenaires

Un projet sur le terrain :

- 20 parcelles infectées par le court-noué (Alsace, Champagne, Chablis, Châteauneuf-du-Pape)

- 4 parcelles expérimentales de prémunition sont suivies par les partenaires du projet