Agroécologie Temps de lecture 5 min

L’animal d’élevage : un être pensant ?

Publié le 08 août 2021

Plusieurs expériences récentes montrent qu’outre leurs besoins physiologiques, les animaux ont aussi des besoins comportementaux et élaborent des attentes. Voici quelques exemples d’études comportementales réalisées à INRAE sur les animaux d’élevage…D’autres expériences, menées à INRAE et ailleurs, montrent que les porcs sont curieux et se dirigent vers l’objet qu’ils connaissent le moins, que les poussins savent compter, que les vaches, moutons et poules reconnaissent leurs congénères à partir de photos, de face et de profil… De plus en plus de travaux s’intéressent aux capacités cognitives et émotionnelles des animaux d’élevage. Ils offrent de nouvelles pistes pour explorer les états mentaux des animaux et adapter les conditions d’élevage pour minimiser leurs émotions négatives et favoriser leurs émotions positives.

Les poulets les plus attentifs à l’environnement sont aussi les plus prudents

Au sein d’un élevage en plein air de poulets de chair, certains animaux explorent beaucoup le parcours extérieur alors que d’autres l’explorent très peu. Des chercheurs d’INRAE et de ISA Lille - Yncréa Hauts-de-France révèlent que cette différence de comportement est associée à des capacités cognitives distinctes. Pour la première fois, ils montrent que - de manière contre-intuitive - les poulets qui explorent le moins le parcours traitent les informations de leur environnement avec plus d’attention, ce qui se traduit par une plus forte inhibition comportementale. Publiés dans Biology Letters le 22 janvier 2020, ces résultats mettent en évidence l’importance d’étudier les capacités cognitives des animaux d’élevage pour mieux comprendre leur comportement dans différentes situations et à terme concevoir des élevages encore plus adaptés et ainsi, plus respectueux du bien-être animal.

Lire le communiqué de presse : Poulets en plein air : dis-moi comment tu raisonnes, je saurai comment tu explores

Un mouton averti en vaut deux…

Une série d’expériences montre que les animaux sont capables d’évaluer le caractère soudain, nouveau ou prévisible d‘une situation. Ils perçoivent aussi lorsque celle-ci ne correspond plus à leurs attentes, et apprécient lorsqu’ils peuvent la contrôler. Ce sont ces mêmes caractéristiques qui déclenchent et définissent les émotions chez l’homme.

Un agneau est en train de manger paisiblement quand il voit soudain un panneau coloré tomber derrière son auge. Il sursaute, son rythme cardiaque s’accélère, il présente tous les signes de peur et s’enfuit. Si maintenant la chute du panneau est systématiquement précédée par un signal lumineux, l’agneau, ainsi averti, sursaute deux fois moins fort, présente une tachycardie trois fois plus faible et revient plus vite vers son auge. Ainsi, les réactions de peur, aussi rapides soient-elles, dépendent de la manière dont l’animal évalue la situation. Ce ne sont donc pas de simples réponses réflexes. Dans le cas présent, la frayeur provoquée par la soudaineté est atténuée si l’animal peut l’anticiper.

Dans une autre expérience, un agneau est entrainé à réaliser une action qui déclenche la distribution d’une quantité fixe de nourriture. Si cette ration est subitement divisée par quatre, l’agneau s’agite et bêle. Son rythme cardiaque s’accélère autant que s’il n’obtenait plus de nourriture du tout. Ainsi, l’agneau s’attend non seulement à obtenir de la nourriture, mais à en obtenir une quantité donnée.

Référence : Pour une synthèse de l’approche des émotions chez l’animal : Boissy A. et al. 2014. Emotions et cognition animale, ou comment l'éthologie permet d'accéder au bien-être des animaux de ferme. Ethnozootechnie 95, 59-64.

Les chevaux sont sensibles à l’émotion contenue dans la voix

Pour s’adresser à un animal, de nombreuses personnes adoptent instinctivement une manière de parler qui est proche de celle que l’on adopte pour parler à un jeune enfant : le ton de la voix est plus aigu et les intonations exagérées. Il en va de même pour beaucoup de cavaliers avec leurs chevaux. Mais ces animaux sont-ils sensibles à cette façon de parler ? C’est la question à laquelle ont répondu les éthologues d’INRAE et de l’IFCE. Leurs résultats, publiés le 18 mars dans Animal Cognition, montrent que les chevaux sont plus attentifs et semblent mieux comprendre nos intentions lorsqu’on leur parle ainsi. Cette méthode est donc à intégrer par les cavaliers et les éleveurs dans leur relation avec les chevaux pour faciliter les interactions quotidiennes et améliorer le bien-être de ces animaux.

Lire le communiqué de presse : Parler aux chevaux comme on parle aux jeunes enfants

Les chevaux sont experts en reconnaissance faciale

Jusqu’alors, on pensait que les chevaux nous reconnaissaient davantage par notre odeur, notre voix ou notre comportement. Des expériences conduites sur onze chevaux montrent qu’ils sont en réalité capables de nous reconnaître sur la seule base de la photographie de notre visage. Mieux : ils se souviennent de nos visages plusieurs mois après les avoir vus. Ces connaissances sur les ongulés domestiques mettent en évidence leurs compétences sociocognitives sophistiquées. Elles ont vocation à être prises en compte dans les pratiques quotidiennes avec ces animaux.

Lire le communiqué de presse : Les chevaux experts en reconnaissance faciale

Les truites arc-en-ciel savent reconnaître des photos de poissons

Après une période d’entrainement à l'aide d'un dispositif associant une distribution d’aliment à des photos de nature différente, les truites arc-en-ciel sont capables de reconnaitre les photographies de poissons parmi d’autres images. Elles savent distinguer la forme d’un poisson par rapport à d'autres objets, mais ne discriminent pas une truite par rapport à un poisson d'une autre espèce (par exemple d'une autre couleur), peut-être en raison du caractère bidimensionnel d’une photo. Cette capacité de discrimination visuelle est ainsi montrée pour la première fois chez un poisson d'élevage. Elle pourrait être exploitée pour développer des enrichissements cognitifs en vue d’améliorer le bien-être animal dans les élevages piscicoles.

Lire l’article : La truite arc-en-ciel sait reconnaître les siens

Observer les effets de l’environnement directement dans le cerveau chez la brebis

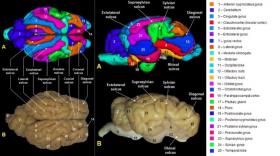

L’utilisation de l’imagerie in vivo (IRM, Scanner), est non destructive et permet d’étudier l’impact de l’environnement sur le fonctionnement des réseaux neuronaux. Un modèle numérique de cerveau "moyen" (ou template) a été réalisé par un alignement de cerveaux de 18 brebis de la race Ile-de-France, couramment utilisées dans les études de neurosciences et de physiologie animale. Un atlas IRM haute résolution du cerveau de la brebis a été réalisé en complément du modèle numérique.

Responsable de la plateforme d’imagerie au centre INRAE de Tours : Yves Tillet.

Penser comme un animal

Prendre en compte le point de vue de l’animal n’est pas une démarche nouvelle mais elle a connu des fortunes diverses depuis le 19ième siècle, oscillant entre anthropomorphisme, qui postule les mêmes compétences chez l’animal et chez l’homme, et behaviorisme, qui s’interdit toute idée d’états mentaux. Les travaux de Jacob Von Huexküll (1864-1944) montrent l’importance de connaitre le monde sensoriel de l’animal pour interpréter son comportement. Ainsi, la tique est surtout sensible à la chaleur de la peau, le crapaud « voit » une libellule seulement si celle-ci bouge, le papillon ne reconnait pas une femelle lorsqu’elle est isolée sous une cloche de verre, car il est privé de son odeur.

Plus tard, on a démontré que l’animal a son propre point de vue sur l’expérience qu’on lui propose. Il perçoit ce que l’on attend de lui et s’y conforme. Ainsi, un rat placé dans un labyrinthe comprend qu’il lui faut le parcourir. Une vache ou un cochon auxquels on fournit des jouets va se mettre à jouer avec, mais le fait-il par plaisir ou parce qu’on lui demande ? Finalement, c’est celui qui a une connaissance intime de l’animal qui comprend intuitivement son comportement. A l’instar de Konrad Lorenz, qui, au contact de ses choucas, finissait par « penser comme eux ». Et pour les vaches, brebis, cochons, à l’instar des éleveurs qui vivent en proximité intime avec leurs animaux.

Extrait d’un entretien avec Vinciane Despret, philosophe et psychologue à l’Université de Liège. Pour en savoir plus

Voir aussi nos pages sur le bien-être animal :