Changement climatique et risques Temps de lecture 4 min

Les futurs du monde dessinés par les grandes prospectives environnementales

Publié le 13 mars 2017

Quatre-vingt-dix-neuf prospectives internationales de moins de 15 ans mettant en jeu 307 scénarios ayant trait à l’environnement fournissent à cette étude, menée par le groupe transversal Prospective d’AllEnvi, un matériau représentatif des visions « occidentales » du futur au niveau mondial ou des grandes régions du monde et aux horizons 2030, 2050 ou 2100. Ces prospectives, le plus souvent destinées à éclairer les décisions publiques, peuvent ainsi orienter l’action. Elles se fondent sur des scénarios variés et contrastés permettant de se projeter dans l’avenir, et combinent sciences de l’environnement et sciences de la société. Elles font réfléchir aux façons dont nos sociétés peuvent (re)définir leur avenir et mettent en avant l’importance que revêtent les questions de gouvernance aux différentes échelles dans la détermination de nos futurs.

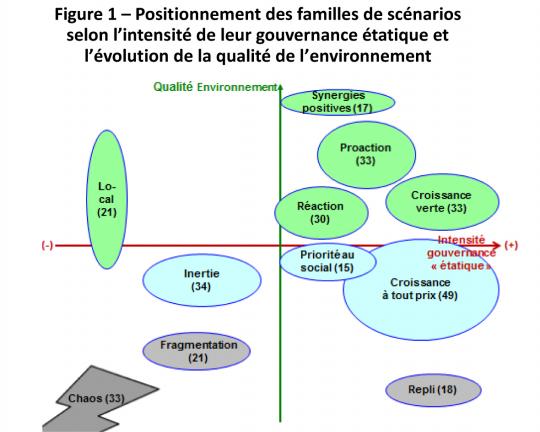

Pour analyser ces scénarios, les chercheurs les ont regroupées en 11 familles selon les visions du futur qu’ils mettent en scène. Il en ressort trois grands ensembles : les familles du déclin, constituées de 3 familles de scénarios, qui se traduisent par une dégradation prononcée de l’environnement, les familles (3) dont les moteurs affichant des priorités économiques et sociales n’incluant pas de préoccupations environnementales , qui conduisent également à une dégradation de l’environnement, et les 5 familles – volontaristes par leur gouvernance étatique ou la mobilisation de la société civile – qui donnent priorité à l’environnement (5 familles), dont l’issue reste pourtant mitigée en termes de qualité environnementale.

Des angles morts dans les visions

Le GIEC semble avoir porté ses fruits dans la prise en compte du climat.

Les facteurs moteurs qui gouvernent les évolutions que projettent ces scénarios sont, pour 40 %, la gouvernance, pour 25 % l’économie, la société apparaissant en 3e moteur. La R&D intervient que dans 15 % des scénarios comme l’un des deux premiers moteurs, par sa capacité à proposer des solutions plutôt que par son rôle d’alerte. L’état initial de l’environnement et la démographie ont peu de poids parmi les facteurs déterminant les trajectoires. Le changement climatique intervient néanmoins comme facteur déclenchant dans 50 des scénarios et l’état général de l’environnement dans 46. La biodiversité, les pollutions, la dégradation des sols et des ressources en eau interviennent dans un nombre très faible de scénarios tandis que la mer et l’océan n’y sont jamais mentionnés, alors que les connaissances et les données scientifiques déjà publiées sur ces questions ont de quoi alarmer. L’étude forme l’hypothèse que le manque de résonance de ces sujets dans la société les rend invisibles aux yeux des décideurs et des parties-prenantes. À l’inverse, le rôle d’expertise et d’analyse du GIEC semble avoir porté ses fruits dans la prise en compte du climat.

Le corpus étudié exclut les prospectives régionales ou locales qui pourraient pourtant permettre de prendre en compte des trajectoires, hors des familles identifiées dans l’étude, où la gouvernance étatique serait faible tout en débouchant sur des améliorations de l’environnement grâce à des dynamiques locales (quadrant vide du schéma ci-dessus).

Des visions prudentes quant aux possibilités d’amélioration de l’état de l’environnement

Sur les 307 scénarios étudiés, moins de 30% conduisent à une amélioration de l’environnement

Sur les 307 scénarios étudiés, moins de 30 % conduisent à une amélioration de l’environnement, tous issus de familles donnant priorité à l’environnement. Néanmoins, tous les scénarios qui donnent priorité à l’environnement ne débouchent pas systématiquement sur une amélioration de celui-ci. 20 % de l’ensemble étudiés concluent à une combinaison de dégradation et d’amélioration selon les compartiments (eau, sol, climat, biodiversité, etc.). Les 50 % restants déroulent une trajectoire qui mène à une dégradation de l’environnement. En complément de cette vision déjà peu engageante, les trajectoires envisagées, même les plus optimistes d’un point de vue environnemental, s’accompagnent d’une accentuation des risques de catastrophes naturelles telles que d’importants risques d’inondation, de canicules, de tempêtes… Parallèlement à cette vision peu optimiste, les trajectoires envisagées s’accompagnent très souvent d’une accentuation des risques environnementaux quelle que soit la nature du risque envisagé.

Il faut aussi voir, dans ce tableau assez sombre, une volonté des prospectivistes de ne pas pécher par excès d’optimisme ou de prendre en compte certains dégâts environnementaux déjà difficilement réversibles. Ainsi, pour les ressources en eau et les sols, les scénarios envisagent plus souvent une dégradation qu’une amélioration. Rares sont les scénarios qui se préoccupent des conséquences sur les forêts, l’océan ou le littoral, mais eux aussi concluent le plus souvent à une dégradation.

Consolider les visions pour les programmes de recherche

En s’appuyant sur 99 prospectives et 307 scénarios, cette synthèse permet de s’affranchir d’un certain nombre de biais inhérents à chacun des exercices de prospective : choix des sources de données, composition des groupes d’experts, etc. Elle permet d’avoir un panorama précis des données utilisées et des manques. Pour la biodiversité, les initiatives mises en place par l’IPBES (International platform on biodiversity and ecosystems) sur le modèle du GIEC pour le climat devraient conduire à une amélioration de la prise en compte de ces données. Pour la forêt, le littoral et l’océan, il se révèle urgent de structurer ces démarches.

Ce panorama aide à structurer la vision de long terme pour l’orientation des programmes de recherche scientifique. Elle peut être utile à tout organisme de recherche ou toute région pour structurer ses priorités.

L’étude ScénEnvi

Aider à la réflexion stratégique

Cette étude « ScénEnvi » a été menée par le Groupe transversal Prospective de l’Alliance nationale de recherche pour l’Environnement, qui fédère, programme et coordonne la recherche environnementale française pour relever les grands défis sociétaux de l'alimentation, de l'eau, du climat et des territoires. L’Inra en est un des membres fondateurs aux côtés de 11 autres organismes, rejoints ensuite par 16 membres associés.

La Délégation à l’Expertise, à la Prospective et aux Études de l’Inra a pleinement contribué au pilotage, à la coordination et à la réalisation de cette étude. Après avoir défini le corpus, les différents scénarios ont été décrits selon des fiches de lecture et classés selon leurs deux principaux moteurs : gouvernance, démographie, économie, social, environnement, ou technologie (et science).

Et pour l’Inra ?

Question à Bertrand Schmitt, délégué Inra à l’expertise scientifique collective, à la prospective et aux études :

« De mon point de vue, l’intérêt est de permettre de replacer nos enjeux agricoles, agro-environnementaux et alimentaires dans un spectre plus large de futur que le simple prolongement de tendances et d’appuyer nos réflexions sur les diverses trajectoires que peuvent suivre les sociétés (on peut prendre l’exemple du positionnement des travaux menés sur la question de la sécurité alimentaire mondiale). Il s’agit alors de vérifier que nous embarquons bien toutes les questions essentielles révélées par les réflexions prospectives et que les résultats de recherche et les connaissances et innovations qui en résultent puissent déboucher sur des choix sans regret, c’est-à-dire robustes à diverses trajectoires ».