Changement climatique et risques Temps de lecture 5 min

Le dérèglement climatique attise les risques de feux de forêts

Publié le 31 juillet 2024

Qu'est-ce qu'un feu de forêt ? Un mégafeu ?

C’est dans le Sud-Est que la progression des surfaces brûlées serait la plus importante. Globalement, l’intensification des feux de plus de 20 ha pourrait même aboutir à la réunion des 3 zones à risque historiques : Sud-Est, comprenant le pourtour méditerranéen et la Corse, Sud-Ouest et Centre-Ouest pourraient ne faire qu’une d’ici 2090, dans le scénario le plus pessimiste d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Projections pour le XXIe siècle

Pour prévenir ces risques et appuyer les politiques publiques, réaliser et affiner ces projections et cartographier les risques à l’échelle des régions concernées semble primordial. Ce travail a été réalisé par INRAE en envisageant 2 scénarios : stabilisation des émissions de GES à un niveau faible (RCP* 4.5) ou progression au rythme actuel (RCP* 8.5). Pour mémoire, le scénario RCP 4.5 correspond approximativement à la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) proposée par le gouvernement en mai 2023.

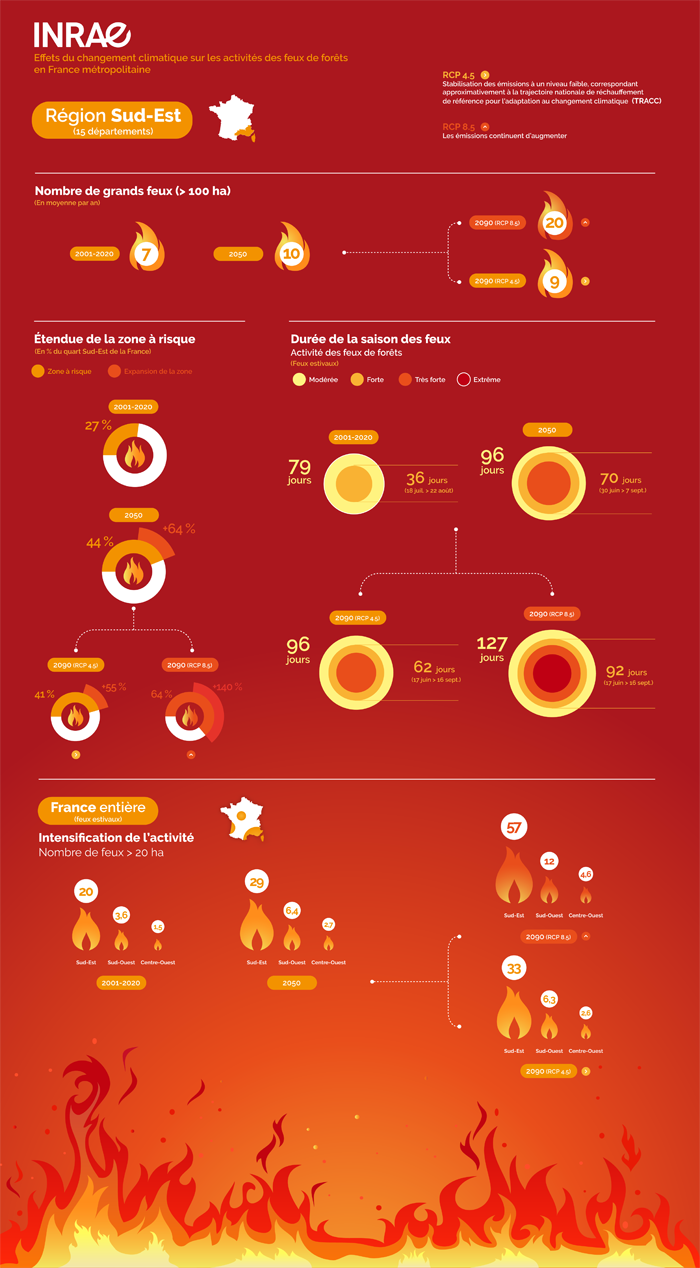

Dans la zone Sud-Est

(Cliquez sur l'image pour voir les détails de l'infographie)

- Hausse de l’activité moyenne des feux dès 2030, de +13 à +22 % selon ce que l’on mesure : surface brûlée, nombre de feux qui échappent (plus d’1 ha), nombre de grands feux (plus de 100 ha).

- Accentuation de ces tendances à horizon 2050, de +34 à +67 %, selon ce que l’on mesure.

- Augmentation du nombre de grands feux, passant d’une moyenne de 7 à 10 par an en 2050, et jusqu’à 20 feux par an en 2090, si les émissions continuent d’augmenter.

- Lors des années extrêmes qui se produisent en moyenne moins d’1 fois par décennie, on pourra atteindre jusqu’à 40 grands feux par an, quel que soit le scénario, contre 18 aujourd’hui.

- Dans les 2 scénarios, de nouvelles zones seront touchées, à l’instar du Haut-Languedoc, des Causses, des Cévennes, des Monts d’Ardèche et de l’arrière-pays provençal, bien que les ⅔ des hausses d’activité des feux concerneront la zone à risque « historique » (le pourtour méditerranéen).

- La période propice à l’activité des feux s’étale dans le temps, pouvant démarrer plus tôt et se poursuivre au-delà de la plage actuelle, ce qui nécessite d’adapter la période de mise en œuvre des dispositifs opérationnels et mobilise davantage le personnel impliqué.

Les brigades de sapeurs-pompiers seront davantage sollicitées, sur plusieurs départs de feux à la fois. Aujourd’hui, on dénombre en moyenne 1,8 journée par an avec 7 feux de plus de 1 ha. En s’appuyant sur nos projections, on peut s’attendre à une dizaine de journées de ce type d’ici 2090. Ces demandes d’intervention sur des sinistres concomitants, et la dispersion des moyens qui en résultera, multiplieront la fréquence des feux qui échappent au contrôle, devenant ainsi des incendies de grande ampleur.

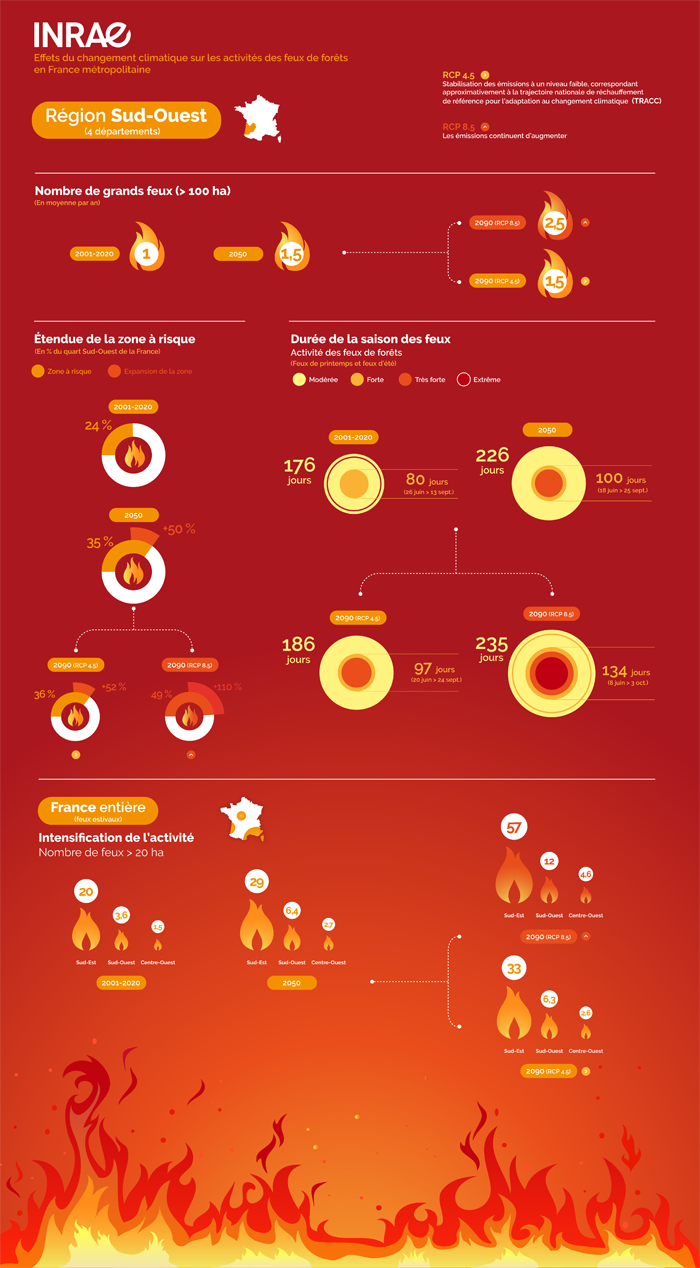

Dans la zone Sud-Ouest

(Cliquez sur l'image pour voir les détails de l'infographie)

- Hausse de l’activité moyenne des feux dès 2030, de +14 % à +23 %, selon ce que l’on mesure : surface brûlée, nombre de feux qui échappent (plus d’1 ha), nombre de grands feux (plus de 100 ha).

- Accentuation de ces tendances dès 2050.

- Entre 2001 et 2020, on constatait moins de 1 grand feu (de plus de 100 ha) en moyenne par an. D’ici 2090, ce chiffre pourrait doubler, de même que la superficie brûlée.

- Concentration des dommages lors des années extrêmes, durant lesquelles on dénombrera en moyenne 6 feux par an (contre 3,7 actuellement). L’écart entre années extrêmes et années moyennes est largement supérieur à celui de la zone Sud-Est.

- La majorité des feux significatifs (plus de 20 ha) auront lieu dans la zone à risque « historique ».

- De nouveaux territoires entreront dans la zone à risque principale : les ⅔ nord des Landes, la Dordogne, et dans une moindre mesure l’ouest du Lot-et-Garonne, où plus de la moitié des feux de plus de 1 ha devraient avoir lieu.

- Émergence de nombreux feux de petite taille, ce qui nécessite la mise en œuvre d’une politique de prévention et de lutte sur des zones étendues.

- Les périodes propices à l'activité des feux (début de printemps et été) s’étalent progressivement dans le temps, pour aboutir dès 2050 à une période d’activité continue entre la fin de l’hiver et le début de l’automne.

Là encore, les pompiers et la sécurité civile seront largement sollicités du fait d'interventions concomitantes et sur une plus longue période, la saison à risque devenant continue entre la fin de l’hiver et le début de l’automne en 2050.

Toutefois, l’ampleur de ces changements, tant au niveau des régions qu’à l’échelle nationale, dépend des évolutions futures de la végétation (fournissant plus ou moins de combustible) ainsi que des politiques de prévention et de lutte, dont cette prospective ne tient pas compte.

Dans certaines régions, à l’instar de la Bretagne ou des Vosges, les activités de feux pourraient avoir été sous-estimées, faute d’observation de feux de plus de 20 ha dans ces zones sur l’ensemble de la période 2008-2020.

Cette approche, réalisée pour le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, s’appuie sur des données fournies par l’Office national des forêts, Météo-France et différents instituts météorologiques internationaux, ainsi que sur des modélisations probabilistes INRAE. Elles complètent les études de Météo-France sur les indices de danger opérationnel et celle de l’ONF sur l’évolution de la sensibilité de la végétation aux feux. Ces trois études ont été analysées par la mission d'inspection interministérielle portant sur la Politique de prévention et de lutte contre l'incendie de forêt dans un contexte d'extension et d'intensification du risque dû au changement climatique. Cette analyse est synthétisée dans un rapport de mission rendu public fin 2023. Les travaux INRAE contribueront donc à enrichir l’information disponible pour les ministères, les préfectures et les services de l’État afin d’aider les préfectures à prioriser leurs actions de prévention et de lutte.

* RCP : scénarios GIEC de modélisation du climat futur selon diverses hypothèses d’évolution du niveau de la concentration des GES.

POUR ALLER PLUS LOIN

Replay du séminaire UVED : Changements climatiques et feux de forêt en France, avec François Pimont

REFERENCES

- Rapport final d’INRAE : Projections des effets du changement climatique sur l’activité des feux de forêts au XXIe siècle : https://dx.doi.org/10.17180/gpdj-xb05

- Rapport d'inspection interministériel

- Publication dans International Journal of Wildland Fire