Dossier web

Prévenir et gérer les risques naturels

Comprendre et anticiper les risques

Publié le 20 mars 2025

Comment mieux prévenir et gérer les risques naturels ?

Toutes les dimensions du changement global ont des impacts sur de nombreux écosystèmes, déjà menacés, et sur les sociétés humaines. En particulier, le changement climatique modifie la fréquence et l’intensité des risques naturels, dont les impacts sont souvent amplifiés par l’activité humaine (sécheresses, canicules, incendies, inondations, tempêtes, éboulements, invasions biologiques, etc.). Les aléas se combinent et affectent des territoires jusqu’alors épargnés.

Quelles recherches pour quelles solutions ?

Aider à hiérarchiser les actions d’atténuation et d’adaptation, tout en imaginant des voies de développement durables et résilientes.

Face à ces risques, nos recherches visent à une meilleure compréhension des phénomènes à l’origine des aléas dans un environnement complexe, dynamique et incertain. Elles intègrent aussi l’analyse des vulnérabilités, des attitudes des acteurs, des capacités d’anticipation et d’adaptation des écosystèmes et des sociétés. Elles aboutissent à des outils et modèles technico-économiques pour la prévention des risques et la décision à différentes échelles de temps et d’espace.

Nos recherches mobilisent une multiplicité de champs disciplinaires pour aborder notamment les risques liés aux évènements extrêmes. L’ambition est de proposer des connaissances techniques, sociales, réglementaires et économiques pouvant soutenir une capacité d’adaptation, de gestion, d’anticipation et de prévention des risques. Notre objectif est d’aider les décideurs à hiérarchiser les actions d’atténuation et d’adaptation, tout en imaginant des voies de développement durables et résilientes.

Exemple 1 : Des cartes pour mieux gérer les risques d’incendies

Développé par INRAE pour prédire les feux de forêts en métropole, le modèle probabiliste Firelihood a permis aux chercheurs de l’unité Écologie des forêts méditerranéennes de produire des cartes du danger incendie jusqu’à la fin du XXIe siècle. En région méditerranéenne, une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 (scénario RCP 4.5 du GIEC) permettrait de contenir l’augmentation des surfaces brûlées à 60 % du niveau actuel ; mais, dans un scénario plus défavorable, le risque bondirait de +185 % d’ici 2090. Ces projections prévoient une extension des zones sensibles à l’aléa incendie au niveau des régions historiquement vulnérables (Sud-Est et Sud-Ouest) mais aussi du Centre-Ouest. Le détail de l’extension géographique et temporelle est une aide précieuse à la décision publique pour adapter la gestion des forêts et mieux préserver la biodiversité.

Exemple 2 : Une plateforme participative pour lutter contre les invasions de ravageurs

Pour surveiller 9 ravageurs invasifs (processionnaire du chêne, pyrale du buis, frelon asiatique, etc.) dont le risque a été jugé important pour les cultures, la forêt, les abeilles ou la santé humaine, INRAE a créé la plateforme participative AGIIR. La contribution des citoyens constitue un atout pour identifier précocement l’apparition de ravageurs et suivre précisément leur expansion. Entre 2012 et 2019, les données citoyennes sur la punaise diabolique, responsable d’importants dégâts en arboriculture, ont permis de réaliser des cartes qui ont aidé les producteurs à positionner leurs pièges à phéromones. Avec 3 560 signalements (dont 887 confirmés), le suivi a été particulièrement bien documenté, même si l’invasion est inéluctable. L’éradication des insectes invasifs est rarement possible mais modéliser et suivre leur apparition permet d’anticiper les dommages et de mieux raisonner la lutte.

Exemple 3 : SylvaRock, la première carte des forêts de protection contre les éboulements rocheux

Les conséquences des chutes de pierres sur les routes et zones urbanisées sont généralement atténuées grâce aux forêts qui ralentissent les projectiles rocheux. Afin de mieux cerner ce service écosystémique, le Laboratoire Écosystèmes et sociétés en montagne (LESSEM) a produit en 2022 la première carte des forêts françaises en situation d’offrir un potentiel de protection contre les risques générés par les aléas rocheux. À l’échelle du territoire national, ce service concerne 3 % des forêts mais dans les départements de montagne, il peut représenter jusqu’à 29 % de la surface forestière. Téléchargées 3 600 fois, ces cartes sont utilisées comme aide à l’expertise dans le cadre des aménagements forestiers et en appui aux politiques forestières. En montagne, afin de préserver le rôle protecteur et la durabilité de la forêt, les gestionnaires peuvent s’appuyer sur le Guide de la sylviculture en montagne, fruit d’une collaboration avec l’Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière et le LESSEM.

Les cartes INRAE montrent qu'en montagne, 29 % des forêts nous protègent des éboulements

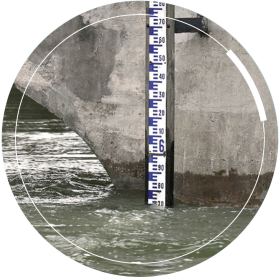

Exemple 4 : Deux outils utilisés pour la surveillance des risques de crues à l’échelle nationale

Premier risque naturel en France, les inondations entraînent d’importants dégâts. Les crues soudaines étant difficiles à anticiper, les scientifiques d’INRAE ont développé, en collaboration avec le Service central Vigicrues, l’outil Vigicrues Flash. Il montre le niveau des débits attendus dans un cours d’eau grâce à un modèle utilisant les données de pluie fournies par les radars de Météo-France. En accès libre sur le site. les résultats de Vigicrues Flash complètent le dispositif Vigicrues. Disponibles sur 30 000 km de cours d’eau supplémentaires, ces données permettent d’avertir les communes en cas de crues à venir. Elles sont diffusées conjointement avec le dispositif Avertissement pluies intenses à l’échelles des communes (APIC), auquel les hydrologues d’INRAE ont également contribué.

Outils et moyens

1 laboratoire à ciel ouvert

dédié à l’étude des digues de protection contre les submersions marines, DIGUE 2020

2 sites expérimentaux d’avalanches,

l’un au Lautaret (Hautes-Alpes) et l’autre à Taconnaz (Haute-Savoie)

1 plateforme (Géomécanique)

regroupant des moyens et compétences dédiés à la compréhension et l’analyse des sols et phénomènes physiques des digues et barrages

1 maquette de ville en 3D

de 5 x 6 m (MURI) dédiée à la simulation des inondations

1 logiciel pour cartographier les interfaces habitat-forêt

par rapport au risque incendie à l’échelle européenne, RUImap

1 modèle probabiliste

d’occurrence et d’étendue des feux estivaux, Firelihood

1 certification ISO 9001

pour la qualité des expertises INRAE liées à la gestion des risques gravitaires en montagne (avalanches de neige, chutes de blocs, laves torrentielles, etc.) et des ouvrages hydrauliques (barrages, digues, etc.).